Cette étude de cas des brouillons[1] du cinéaste Abel Gance[2] cherche à éclairer l’histoire de la genèse cinématographique dans le contexte français des années 1910. Un des traits du cinéma de la période consiste à appréhender les matériaux de genèse comme un lieu privilégié d’artisticité. La dynamique créatrice déborde l’œuvre (opus) pour inclure la mise en œuvre (modus). Ceci invite à étudier non seulement « l’acte » de l’œuvre mais ses virtualités. Il s’agit d’analyser tant ce qui a été conservé que retiré, car « Ce qui fait l’eidos historique du manuscrit n’est ni son origine ni sa finalité, mais son abandon […] c’est bien sous l’angle de la relation intentionnelle à l’abandon du manuscrit qu’une histoire des genèses est possible »[3].

Que nous apprennent les brouillons de Gance ? Ils révèlent d’abord la persistance d’une culture romantique qui sacralise les traces de la création, les matériaux de genèse n’étant point abandonnés mais exhibés dans le geste créatif. Le processus de genèse ainsi sublimé remet en jeu le lien du scénario au film tourné. La relation de l’abouti à l’inabouti s’en trouve repensée, dans une tension entre le cinéma en puissance et le film en acte.

À l’époque romantique, les éléments génétiques deviennent un objet de collection voire de culte qui consacre l’auteur et tout ce qui porte la marque de sa main (du Brouillon général de Novalis au legs testamentaire par Victor Hugo de ses écrits inachevés). Cette culture dix-neuviémiste innerve les autographes de Gance[4], qui aspire à une subjectivité souveraine de l’artiste. Les marqueurs auctoriaux (signatures, datations, commentaires laudatifs) abondent même dans ses brouillons les plus ténus, et ce dès leur rédaction. Ces rebuts se voient ainsi dotés d’une postérité possible que confirmera leur transformation en archives[5].

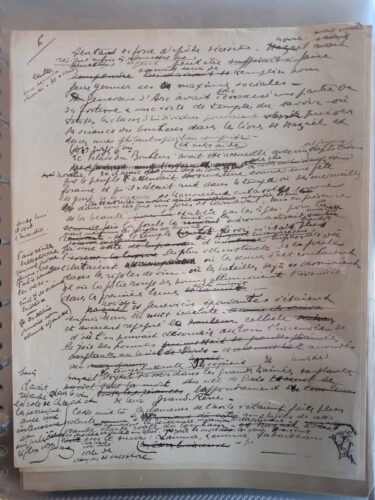

Le brouillon incarne pour Gance ce stade « maximum des idées initiales qu’on avait jetées sur le papier dans les moments de frénésie de l’inspiration »[6] ; une marque sensible du génie, un signe de l’instabilité mystérieuse de la création. Ainsi du brouillon de poème révélé en gros plan dans J’accuse ! : « Feuillet manuscrit. Hymne au soleil (composer quelques vers sur les aurores, avec ratures, comme le manuscrit d’une première inspiration) »[7]. Jean Diaz profère avec fougue ces vers, des premiers jets, sans réviser le texte, sa lecture même étant plus spontanée que préparée. Ainsi encore du premier jet du traitement d’Ecce Homo[8] (fig. 1), daté du 10 avril 1918. Ces 38 feuillets manuscrits sont noircis d’une écriture fiévreuse, saturant la page d’un dense réseau de lignes et de biffures. L’écrivain Pierre Michon nomme ce type de document un brouillon « dansé », quand « la graphie pour un instant va plus vite que la pensée »[9].

Avec Laurent Le Forestier, il faut rappeler combien l’auctorialité durant les années 1910 reste « liée dans l’imaginaire collectif au fait d’écrire »[10]. Largement idéalisée, l’écriture apparaît comme un geste manufacturé et solitaire, émanation originale et originelle de l’auteur. Marcel L’Herbier oppose ainsi la genèse littéraire, « personnelle comme est le salut religieux », aux « méandres d’une collaboration incessante »[11] du cinéma. De même, les héros ganciens des années 1910 (du poète de J’accuse au scénariste Jean Novalic d’Ecce Homo) génèrent d’abord un « cinéma de papier ». La création n’a pas le plateau pour seul écrin : la page du scénario fait office d’écran primordial où se projette la pensée cinématique de l’artiste, dans la plénitude de sa vision, à sa source. Les images surgissent des feuillets. Exemplairement, Diaz et Novalic écrivent de nuit sous le « rond d’or de la lampe » ; une configuration électrique qui métaphorise la transmission de l’inspiration, tel un courant du « signal créateur » allant du cerveau à la main, de la main à la page (fig. 2).

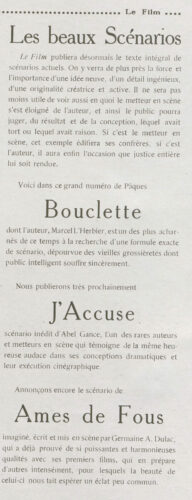

En particulier, la valorisation de l’objet scénario au cours des années 1910 expose un hiatus entre le film en puissance et le film en acte (fig. 3). Lorsque L’Herbier, déçu de la réalisation par Louis Mercanton et René Hervil de son scénario L’Ange de minuit, le publie dans la revue Le Film[12], il valorise l’idée sur l’exécution, invitant cette dernière à lui rendre des comptes. De même, la parution du découpage de J’accuse ! révèle « le plan de ce film, tel qu’il a été conçu par l’auteur et dont les circonstances n’ont pas permis la réalisation intégrale »[13]. Le document de genèse (là, le découpage) donne accès à un projet idéal libéré des contingences de sa fabrication, ici sous l’angle de la complétude.

Alors que le travail repose sur l’échec relatif de la procédure (qui doit se réinventer, de l’écriture au montage), Ecce Homo raconte l’histoire d’une genèse fabuleuse : celle d’une œuvre tout entière contenue dans ses prémisses, le plan valant l’œuvre. Gance d’une part décide de son plein gré d’interrompre son tournage au printemps 1918, maintenant son projet à l’état d’ébauche[14]. D’autre part, sa diégèse sacralise l’œuvre à l’état naissant plutôt que l’objet abouti. En effet, l’histoire s’achève alors que Novalic écrit un film prophétique. Immédiatement, la foule s’allie à sa doctrine comme si elle était déjà habitée par une œuvre pourtant seulement esquissée. L’ébauche du scénario suffit à œuvrer sur le monde, le brouillon devenant métonymie suffisante du bon médium. De plus, le bureau de Novalic, vitré, s’expose aux regards. Transparent, l’artiste au travail s’exhibe à son audience alors que la genèse constitue habituellement une archive intime et non communiquée.

C’est que pour Gance (qui rejoint en cela des penseurs du film comme Jean Epstein, Antonin Artaud ou Benjamin Fondane), le scénario a valeur de film immatériel, projeté directement en esprit, sur le cerveau-écran du lecteur-spectateur. Le film au brouillon, exposant les traces matérielles d’un travail mental, s’approche de ce stade psychique de cinéma. Cette visée se rapproche de l’inventio, une conception ayant dépassé le stade de la matérialisation. On peut même penser à ce que Julia Kristeva nomme « pré-brouillon », soit l’état présyntaxique, de rêverie, qui précède l’écriture, au sens graphique du terme, entre l’expérience psychique et la rédaction[15]. Les tenants du cinéma privilégient ce film mental. C’est en ce sens que Louis Delluc défend l’œuvre virtuelle d’André Antoine : « Si nous pouvions voir les Travailleurs de la Mer qu’il a vus, lui, avant le film, nous ne parlerions pas d’une œuvre excellente et remarquable. Nous aurions plutôt à parler du plus beau film possible »[16].

Pour conclure, l’œuvre à l’état naissant devient un enjeu esthétique et épistémologique du cinéma des années 1910. Il est vrai que l’art du film est alors essentiellement appréhendé sur le mode de la promesse, de l’ébauche. Ce stade de « brouillon général » favorise – comme le souligne Laurent Véray – des « œuvres incomplètes », des « monstres de transition », une sorte de « désordre » prometteur, selon les termes employés par Louis Delluc dans Le Film en 1917-1918[17].

Retour aux éditorialisations

Retour aux éditorialisations