Notice du film

Titre :

Fantasmagorie

Métrage :

36 mètres

Année de production :

1908

Société de production :

S.E.G. – Société des Établissements L. Gaumont

Réalisateur :

Émile Cohl (1857-1938)

Émile Cohl, de son vrai nom Émile Courtet, dessinateur et animateur, est considéré comme l’inventeur du dessin animé. Ami et élève d’André Gill, il était un fidèle habitué des cabarets montmartrois « Le Lapin Agile » et « Le Chat Noir ». Après des débuts chez Gaumont, il est passé par Pathé et Éclipse. Il a travaillé également pour les Laboratoires Éclair à Fort Lee aux États-Unis. Entre 1908 et 1923, Émile Cohl a réalisé quelque 300 films, pour la plupart des films précurseurs en matière de cinéma d’animation, dont la majorité a disparu.

Résumé et analyse du film

En 1907, L’Hôtel hanté de James Stuart Blackton arrivait sur les écrans français et faisait sensation à Paris. Dans l’hebdomadaire Ciné-Journal n° 170 de 1911, Victorin Jasset décrit le film de Blackton : « Nous vîmes pour la première fois les objets inanimés se mouvoir, vivre pour ainsi dire, sans que l’œil le plus prévenu, le plus attentif, devinât la ficelle s’il n’avait été mis au courant du procédé »[1]. Ce court métrage donnait à voir des meubles se déplaçant tout seuls, des serviettes se dépliant d’elles-mêmes et des couteaux découpant des tranches de saucisson sans aucun fil visible.

Étienne Arnaud se souvient de cette découverte chez Gaumont dans Le Cinéma pour tous : « Nous étions trois « metteurs en scène » [avec Louis Feuillade et Jacques Roullet] qui avions reçu de notre grand patron la mission d’aller comprendre par quels moyens vraiment diaboliques les objets pouvaient apparaître ainsi sur l’écran, animés sans aucune intervention humaine ! »[2]. Les cinéastes se sont creusés la tête pour comprendre comment ce film avait été réalisé.

Quelques semaines auparavant, Émile Cohl, âgé de 50 ans, était allé protester contre l’adaptation filmique d’une de ses bandes dessinées et réclamer son dû à Léon Gaumont. À l’époque, Cohl était un caricaturiste connu ; il avait derrière lui une belle carrière de dessinateur, de peintre, de journaliste, et même de photographe. Il avait été aussi engagé une fois dans un cinéma forain en 1907, quand il s’était associé à Robert Péguy pour une éphémère entreprise phono-cinématographique en proposant des films Mendel et Gaumont en province. Pourtant le commerce lui était étranger de sorte que cette activité a tourné court. Gaumont n’a pas trouvé mieux que d’embaucher Émile Cohl au département scénarios.

Afin d’élucider le mystère de L’Hôtel hanté, Émile Cohl s’est également retrouvé face à ce film chez Gaumont. Étienne Arnaud, dans Le Cinéma pour tous, attribue à Cohl la résolution du mystère du film de Blackton (alors que Donald Crafton exprime des doutes sur cette légende). Au début du cinéma, les caméras fonctionnaient à l’aide d’une manivelle qui ne permettaient pas encore d’isoler des images uniques. Une dizaine d’années après l’invention du cinéma, on a enfin inventé le procédé du « tour de manivelle », qui est baptisé « one turn, one picture » aux États-Unis, permettant une prise de vue image par image, en marquant un temps d’arrêt après l’enregistrement de chaque image pour permettre la mise en place de l’image suivante.

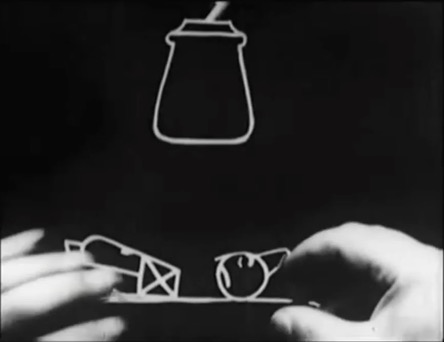

Cohl a fait plus de 700 dessins, qu’il a tracés sur une boîte lumineuse pour achever Fantasmagorie en mai 1908. La bande de 36 mètres (1’58 » à 16 images/seconde) est tirée en négatif, qui inverse le blanc et le noir du dessin et du fond, sans doute pour retrouver le graphisme de craie blanche sur tableau noir d’un autre film de Blackton intitulé Humorous Phases of Funny Faces (1906) (littéralement « Phases amusantes de figures rigolotes »). Chaque dessin représentait un léger changement que le projecteur finirait par synthétiser en mouvement. Bien que le film soit projeté à une cadence de 16 images par seconde, Cohl a deviné qu’il pouvait réduire son travail de moitié en ne faisant que huit dessins par seconde, puis en photographiant chaque dessin deux fois. Dans un entretien daté de 1943, Léon Gaumont se souvient des difficiles conditions dans lesquelles le dessinateur a donné naissance au dessin animé : « Dans un petit atelier de la maison, trop bas de plafond, Cohl tourna, à plat ventre et au tour de manivelle, chacune des deux mille images qui le composaient »[3].

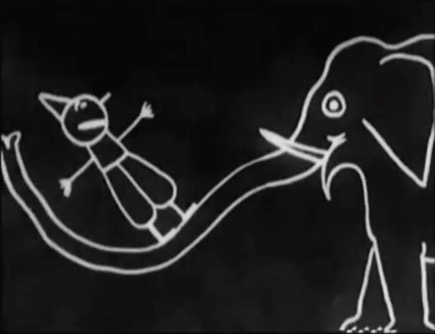

Dans Fantasmagorie, l’action est si irrationnelle et les événements se déroulent si rapidement que Donald Crafton prévient que peu de spectateurs peuvent saisir pleinement le contenu en un seul visionnage, et le petit-fils de Cohl semble d’accord : « Il faut presque voir Fantasmagorie au ralenti pour suivre en détail les péripéties vécues par le petit clown. On a l’impression que l’immobilité fait horreur à Cohl. Le dessin vibrionne. Qu’importe le scénario : tout est dans la fantaisie visuelle, le rythme, le ton pétillant et ludique »[4].

Giannalberto Bendazzi, historien du cinéma d’animation, souligne que les films de Cohl présentent des éléments exceptionnels : à une époque où le cinéma était submergé par les costumes de théâtre, il a donné des cours de stylisation, de métaphores visuelles, d’abstraction et de surréalisme avant qu’il soit apparu comme un mouvement artistique. Il ajoute que la tournure fulgurante des évènements qui se produisent sans explication ni connexion logique nous frappe encore aujourd’hui. Les chercheurs associent les caractéristiques de ses films au fait qu’Émile Cohl était un animateur dont l’expérience dans les arts visuels est restée une force active lorsqu’il a commencé sa carrière. C’était une conception du cinéma qui non seulement empruntait des images et des situations narratives à son œuvre du XIXe siècle, mais transposait au cinéma la philosophie de l’incohérence.

Le mouvement artistique des « Arts incohérents » est initié par Jules Lévy, qui a organisé une exposition avec « des gens ne sachant pas dessiner ». De 1882 à 1896, les artistes, humoristes, écrivains, poètes se sont joués des conventions en organisant des expositions qui dénoncent, sous le couvert du rire, l’art et les mœurs de leur époque. Cohl s’est associé, pendant quelques années, à ce mouvement éphémère qui avait certainement une profonde influence sur son travail.

Le cinéma incohérent de Cohl rejetait les méthodes habituelles pour raconter une histoire. Son cinéma était essentiellement une libre circulation d’images apparemment sans rapport, selon Paul Wells, dans le style « courant de conscience » des écrivains modernistes. Quoi qu’il en soit, Fantasmagorie est un film avec une fluidité de mouvement extraordinaire, des altérations de perspective surprenantes et une illusion convaincante.

Fantasmagorie commence avec une scène où la main d’Émile Cohl donne naissance à un petit clown. Dès cette première scène et tout au long du film, ce petit bonhomme apparaît et disparaît. Ce qui rend l’ouverture de Fantasmagorie si difficile, en plus du changement rapide d’événements fantastiques, c’est que le cadre contient tellement de mouvements simultanés que le spectateur éprouve des difficultés à suivre toute l’action dispersée sur l’écran avant que les images ne se dissolvent dans une toute nouvelle scène : sur le bord gauche du cadre, un rideau monte et descend alors que plusieurs courts métrages semblent se succéder. Pendant ce temps, la grande femme s’assoit, rit, pleure, se poudre le visage, regarde à travers ses jumelles de théâtre, cependant inconsciente de l’homme derrière elle qui écarte son chapeau.

Tout au long du dessin animé, le clown continue d’apparaître, de disparaître, de se faire piéger et de se libérer, tandis que des formes géométriques se fondent constamment. Et quand le clown est brisé en deux, Cohl utilise le mélange image réelle et papier découpé pour le reconstituer par ses mains. Dans ce monde fantasmagorique, une bouteille peut être une fleur, un éléphant, même une maison. L’aspect ludique du mouvement des Arts incohérents est omniprésent.

Fantasmagorie est tout au sujet de la transformation fantaisiste de lignes et de formes en diverses images. Émile Cohl a ouvert la possibilité au cinéma d’animation de se mettre en avant et de dépasser les techniques propres de la bande dessinée. Nicole Brenez observe que si Émile Reynaud et Blackton ont largement contribué à l’invention du cinéma d’animation, Fantasmagorie de Cohl a abouti à un résultat complètement différent et à une redéfinition de ce médium.

La main de l’animateur ne revient jamais à la fin pour reprendre l’autorité de l’artiste ou s’attribuer le mérite du dessin animé. Richard Neupert conclut qu’enfin cette animation concerne le personnage fantaisiste, les lignes, le mouvement, la métamorphose – en d’autres termes, l’essence de l’animation – plutôt que la performance de l’artiste. Fantasmagorie est ce film réjouissant qui représente Émile Cohl, à juste titre, en cette figure de père idéal qui permet aux dessins de s’épanouir.

Réception, diffusion et circulation du film

Bien que Fantasmagorie ait été achevé en mai 1908 et projeté pour les acheteurs londoniens en juillet, c’est en août que le film est sorti à Paris. Plus précisément, le 17 août 1908, au théâtre du Gymnase, transformé en cinéma pendant la clôture annuelle. Les trois premiers dessins animés de Cohl réalisés en 1908, Fantasmagorie, le Cauchemar du Fantoche et Un drame chez les Fantoches, sont immédiatement remarqués comme quelque chose de neuf dans la production générale du moment, en France et aux États-Unis. Les dessins animés d’Émile Cohl sont ensuite passés à l’Alhambra, l’Olympia et aux Folies Bergère. Pour le centenaire de Fantasmagorie en 2008, grâce à la passion de son petit-fils, Pierre Courtet-Cohl, et l’engagement de Gaumont-Pathé Archives, du Centre national du cinéma et de l’image animée, du Forum des Images et de la Cinémathèque française, il obtient une véritable reconnaissance.

Bibliographie

- Sous la dir. de Valérie Vignaux, 1895 Revue d’histoire du cinéma, n° 53, décembre 2007, hors-série consacré à Émile Cohl.

- Giannalberto Bendazzi, Animation: A World History (Vol. 1), Abingdon, Taylor & Francis, 2016.

- Nicole Brenez, « Fantasmagorie : un aboutissement », Du praxinoscope au cellulo : un demi-siècle de cinéma d’animation en France, Paris, Centre National de la Cinématographie, 2007.

- Pierre Courtet-Cohl, Bernard Génin, Émile Cohl : l’inventeur du dessin animé, Sophia-Antipolis, Omniscience, 2008.

- Donald Crafton, Émile Cohl, Caricature and Film, Princeton, Princeton University Press, 1990.

- Richard Neupert, French Animation History, Hoboken, Wiley, 2011.

- Pascal Vimenet, Émile Cohl, Montreuil, Les Éditions de l’Œil, 2008.

Retour aux éditorialisations

Retour aux éditorialisations