Arrivé à Perpignan en novembre 1896, le cinéma ne cesse d’être essentiellement une attraction foraine qu’aux alentours de 1906-1907. Il est alors hébergé, de façon discontinue mais récurrente, dans des salles de spectacle, théâtres ou music-halls. Au même moment, on commence à construire à Paris, puis dans les grandes villes de France, les premières salles dédiées expressément au spectacle cinématographique. En mars 1910 à Perpignan, « l’Alcazar roussillonnais », jusqu’alors music-hall, est converti en salle de cinéma par la société chocolatière Poulain, sous le nom d’« Apollo », qu’il troquera, en 1913, pour celui de « Familia ». Le 7 novembre 1911, est inaugurée une salle tout juste sortie de terre, pensée dès le départ pour être un cinéma, le « Cinéma Castillet ». Son propriétaire, Jean Font, est un Barcelonais, fils d’un exploitant de la capitale catalane. Au départ, l’implantation en France des Font avait visé Marseille ou Montpellier, mais l’exploitation cinématographique y était bien installée. Jean Font se décida pour Perpignan, les séances de cinéma ne manquant pas de spectateurs, un surcroit d’offre y trouverait son public. Surtout, la ville ayant démoli ses remparts au début du siècle, des terrains en centre-ville étaient disponibles. L’affaire, 300 000 francs or pour le terrain et la construction de l’édifice, fut vite conclue.

Jean Font engagea deux architectes, Arnaud qui fit les plans de masse, mais ceux-ci jugés un peu secs, il demanda à un autre architecte perpignanais, Eugène Montès, de reprendre le projet. Celui-ci proposa pour la salle de près de mille places, une charpente métallique protégée par un toit rectangulaire, une façade à trois entrées abritées d’une marquise, et d’encadrer le quadrilatère déterminé par les murs de la salle de quatre pilastres ornés, couronnés d’obélisques trapus. Les façades furent décorées d’une floraison d’iris, parsemés de libellules, due au sculpteur et céramiste toulousain, Alexandre Guénot. La construction fut brocardée par une partie de la presse, avec sans doute une certaine xénophobie, le propriétaire étant espagnol, tout comme l’imaginait-on à tort Montès. On dénonçait un « emplâtre d’inesthétique », déplorait « la pauvre architecture espagnole, de décadence ». Pourtant l’édifice ne fut boudé, ni par le « tout Perpignan » qui se pressa à son inauguration le 7 novembre 1911, ni par le public. Plébiscité, le « Cinéma Castillet » qui empruntait son nom à la proximité d’un élément autonome et fortifié des anciens remparts conservé lors de leur destruction, devint un des hauts lieux de loisirs de la population perpignanaise. La presse fut bonne joueuse, elle vanta, sans plus barguigner, le confort du nouvel établissement, la grande salle en parterre à laquelle s’ajoutait une galerie en étage semi circulaire de 300 places, la modernité de ses équipements, la qualité de ses programmes.

Le chocolat Poulain avait un accord avec Gaumont, Jean Font en eut un avec Pathé, alors première société mondiale, à travers son agence marseillaise. Quant à l’accompagnement musical, Jean Font s’assura la collaboration d’un orchestre professionnel, l’Excelsior. Pendant plus de deux ans, de novembre 1911 à août 1914, la concurrence entre les deux cinémas fut plutôt bénéfique, et le « Cinéma Castillet » commença à séduire une clientèle « bourgeoise ». En 1913, il s’était adjoint un skating-ring où se pressaient les patineurs à roulettes, en été le lieu permettait de projeter en plein air ; l’ensemble, complété d’un café-bar, constituait un véritable centre de loisirs (fig. 1).

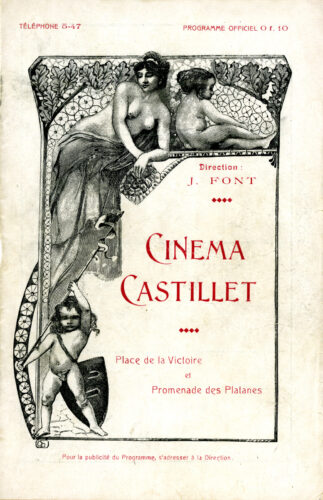

Soucieux de ne pas négliger une programmation qui était le cœur de métier de son activité, Jean Font fit paraître dans la presse des communiqués passionnés et, le premier, recourût, à partir de janvier 1914, à la publicité payante dans le journal L’Indépendant. Depuis 1913, il avait lancé l’édition d’un programme hebdomadaire, en format 21 x 12,5 cm, que l’on pouvait acquérir pour la somme de 10 centimes, mais qui, en fait, était payé par une abondante publicité, occupant en général 7 pages sur 12 (fig. 2). Si l’on considère que le prix des places s’échelonnait alors entre 30 centimes, 60 centimes et 1 franc, on peut en inférer que le public n’était pas dépourvu de moyens et prêt à une petite dépense supplémentaire. La séance de cinéma ne ressemblait guère aux choix de diffusion que nous connaissons aujourd’hui, mais était construite autour de plusieurs films de durées modestes pour la plupart, entre dix et quarante minutes ; cependant commençaient d’être proposés au spectateur des films de long-métrage. L’ordonnancement d’un programme au « Cinéma Castillet », d’une durée de 2 à 3 heures, comprenait en général : un documentaire ou film éducatif, souvent appelé « plein air », une mise en bouche, drame ou comédie, suivie d’un autre film de même type, puis d’un comique ; après un entracte, la deuxième partie comprenait des actualités, parfois un court métrage, le plus souvent un grand film, « le clou », puis, pour clore, un film comique. Le grand film donnait le ton de la séance et traduisait l’engouement du public pour un cinéma narratif, souvent inspiré de classiques de la littérature. En janvier 1913, on dut refuser 300 spectateurs lors de la sortie perpignanaise, pratiquement en même temps qu’à Paris, des Misérables d’Albert Capellani au « Cinéma Castillet ». On peut conjecturer qu’il y eût conjonction du public populaire et du public « éduqué ». La guerre allait un temps couper cet élan.

Fermés dès le 1er août 1914, date de la mobilisation générale, les cinémas perpignanais le restèrent jusqu’au 6 mars 1915. Cette réouverture tardive – les cinémas ayant repris leur activité à Paris le 18 décembre 1914 – était due à la décision du maire de Perpignan, souverain en la matière. Jean Font s‘était démené comme un beau diable pour obtenir la reprise du spectacle cinématographique à Perpignan sans avoir obtenu rapidement gain de cause. Dans un premier temps, la municipalité imposa des contraintes d’ordre financier, des taxes en faveur d’organisations caritatives, équivalentes au quart de la recette, la gratuité pour les soldats blessés ou convalescents, et réglementa jours et heures d’ouverture, trois jours jeudi, samedi, dimanche, correspondant à 5 séances, soirées jusqu’à 22 heures. Si l’on ajoute à cela que le programme perdit la plupart des publicités, on mesure les difficultés de la réouverture. À partir de novembre, le nombre de jours de projection passa à 6, relâche le lundi et soirées seulement le mardi et le mercredi. Le problème des taxes resta pendant, l’augmentation décidée début 1917, 50 centimes, 1 franc, 2 francs, ne compensant pas l’inflation, aussi la seule marge dont disposaient les exploitants était d’agir sur le nombre des spectateurs.

L’appétit du public pour les distractions, particulièrement pour le cinéma, est une chose bien documentée. Les moyens de parvenir à susciter son engouement un peu moins. Deux facteurs concoururent à maintenir sa curiosité : d’une part, une intense activité publicitaire que l’on peut mesurer par l’étude des programmes vendus, cherchant la meilleure accroche, parfois graphique ; d’autre part une diversification des types comme de la provenance des films. Le film à épisodes, qui avait certes commencé d’être diffusé avant-guerre, prit une place accrue dans la programmation, assurant une fidélisation du public. La diffusion des 22 épisodes des Mystères de New York, production de la filiale américaine de Pathé, au « Cinéma Castillet » à partir du 4 décembre 1915, en même temps qu’à Paris, fut un événement qui s’inscrivit dans la continuité. L’engouement du public pour ce type de film peut se mesurer au fait que Judex, film Gaumont de Louis Feuillade en douze épisodes, sortit simultanément le 20 janvier 1917 dans les deux cinémas perpignanais. Parallèlement, les films français, à cause des conditions de tournage imposées par le conflit, malgré un essor des films patriotiques, perdirent une partie du marché au profit du cinéma américain, jugé plus novateur. Ce fut particulièrement le cas pour les films humoristiques, le nouveau burlesque de Charlie Chaplin et de son personnage de Charlot ringardisant les acteurs comiques français comme Prince alias Rigadin. Charlot fut une des accroches du « Cinéma Castillet » qui publia dans un de ses programmes, fait unique, sa photo. Jean Font revendiquait haut et fort le choix de privilégier le cinéma américain. Il publia dans L’Indépendant du 10 juillet 1918 cet encart sans ambiguïté : Tout à l’américaine ! ! Telle est on le sait la devise du Castillet qui n’a pas fini d’étonner son fidèle public. Cette prégnance du cinéma américain était cependant loin d’être hégémonique ; début 1918, la reprise au « Cinéma Castillet » des Misérables d’Albert Capellani, tourna à l’émeute, les spectateurs frustrés étant aussi nombreux que ceux qui avaient pu trouver des places.

À mesure que le conflit s’éternisait, le besoin se fit sentir d’alterner dans les cinémas perpignanais films et spectacles, tours de chant, opérettes, imitateurs. On put voir ainsi sur la scène du « Cinéma Castillet », Mayol, Dalbert, Bout de Zan en chair et en os, la troupe de Music-Hall de Mademoiselle Miss, un imitateur de Charlot, mais ces incursions du spectacle vivant restaient exceptionnelles. La paix revenue, on assista à une accentuation de la tendance, ces spectacles étant inclus dans la programmation des séances (fig. 3). Le programme du 19 au 20 octobre 1920, pris à titre d’exemple, prévoit trois parties, une consacrée au cinéma, une au music-hall, la dernière mixte music-hall / cinéma. En jouant sur deux tableaux, Jean Font renforce son public mais, conscient que le mélange des genres n’est pas la meilleure des choses, il inaugure en 1925, une nouvelle salle consacrée au spectacle vivant, « Le nouveau Théâtre ».

Le « Cinéma Castillet » est encore aujourd’hui un cinéma d’art et essai en activité et, chose plus singulière, son exploitation est toujours dans les mains de la famille Font.

Bibliographie

Christian-Marc Bosséno, La prochaine séance. Les Français et leurs cinés, Paris, Découvertes Gallimard, coll. Cinéma, 1996, 128 p.

Michel Cadé, « Perpignan la cinéphile », dans Michèle Ros et Raymond Sala (dir.), Perpignan une et plurielle, Perpignan, Éditions du Trabucaïre, 2004, p. 921-935.

Michel Cadé, « Cinéma de guerre, cinémas en guerre », dans Michelle Pernelle (dir.), Perpignan pendant la Première Guerre mondiale, Tours, Éditions Sutton, quatrième trimestre 2018, p. 149-158.

Éric Cala, Histoire du cinéma à Perpignan à travers la famille Font (1911-1996), mémoire de maîtrise d’histoire, sous la direction de Michel Cadé, Université de Perpignan, 1996, 116 p.

René Noëll, « Histoire du spectacle cinématographique à Perpignan, les premières années (1896-1911) », Les Cahiers de la Cinémathèque, numéro spécial, 1973, 124 p.

Retour aux éditorialisations

Retour aux éditorialisations