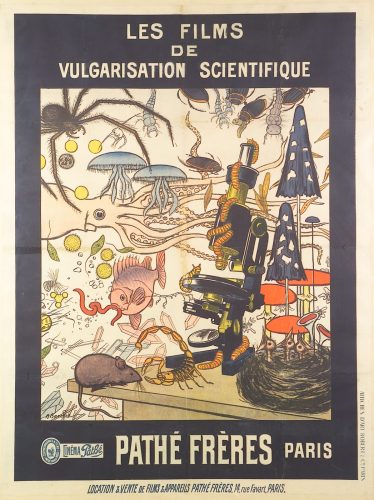

Adrien Barrère (né Adrien Baneux en 1874, mort en 1931), affichiste prolixe pour Pathé-Frères, livre ici une composition générique pour la série novatrice des « Films de vulgarisation scientifique ». Si Charles Pathé fut le premier à se lancer dans la cinématographie du vivant en engageant en 1908 le docteur Jean Comandon pour monter un laboratoire et un service scientifique doté d’un dispositif de micro-cinématographie, il ne doit pas moins rivaliser à la veille de la Première Guerre mondiale dans ce domaine avec ses concurrents que sont Éclair, éditeur de la série Scientia et Gaumont qui soigne ses films à visée pédagogique. Et l’œuvre de Barrère participe à n’en pas douter de cette mise en valeur de la série auprès du public tout comme la presse corporatiste s’employait à le faire auprès des exploitants en affirmant par exemple : « Tous les exploitants connaissent les films de vulgarisation scientifique Pathé-Frères qui, après avoir mérité les suffrages des savants de l’Académie des Sciences, ont conquis la faveur des milliers de spectateurs qui se pressent dans les cinémas du monde entier »[1]. Il faut livrer au spectateur des bandes à la fois simples et spectaculaires qui lui permettent de découvrir les mystères de la vie et de ses manifestations. Simple et spectaculaire sont d’ailleurs les termes qui caractérisent au mieux l’affiche de Barrère : souris, chenilles et oisillons familiers au premier plan, disputent l’attention du spectateur au calamar géant qui jette ses tentacules à travers l’affiche et aux chapeaux des champignons tout droit rapatriés d’une lune animée par Georges Mélies. Si la violence de la vie est évoquée par le poisson qui se repait d’un vers rouge qui semble frétiller, ce sont les animalcules qui tapissent le fond de l’affiche-écran qui font mystère. Comme jaillis du microscope intercesseur entre le visible et l’invisible, unicellulaires à flagelle, petits lingots translucides ou pyramidions poilus constituent un univers qui ne manquait pas d’aiguiser la curiosité du public. Le grouillement incessant et protéiforme de la vie, jusque-là observable à travers l’oculaire du microscope est divulgué aux yeux de tous grâce au pouvoir révélateur du cinématographe. En décembre 1917, Jean Comandon fut mis à disposition de « L’Œuvre des Tuberculeux Militaires pour la préparation de films cinématographiques destinés à la propagande »[2] hygiéniste. Il s’attaqua aux trois fléaux qui affaiblissaient la vitalité française, à savoir alcoolisme, syphilis et tuberculose que les longs séjours dans les tranchées et aux abords du front contribuaient à amplifier. À cette occasion il collabora avec deux dessinateurs caricaturistes, Marius O’Galop et Robert Lortac, ayant choisi le dessin animé pour sensibiliser le public au discours prophylactique.

Les Films de vulgarisation scientifique – Jean Comandon, 1913

Notes et références

[1] Bulletin hebdomadaire Pathé frères, n° 12, 1911. Il est fait ici allusion à la présentation par le professeur Albert Dastre des premiers essais cinématographiques de Jean Comandon à l’Académie des sciences le 26 octobre 1909.

[2] Lettre de mission du ministère de la Guerre du 23 avril 1917, archives Pellé-Comandon.

Pour citer cet article

https://cine08-19.go-on-web.net/article/les-films-de-vulgarisation-scientifique-jean-comandon-1913/

Partager cet article

Retour aux éditorialisations

Retour aux éditorialisations