En 1958, Jean Giraud publiait Lexique français du cinéma des origines à 1930, son recensement nous fournissant un aperçu précieux sur la façon dont les notions et les termes du cinéma se sont transformés lors de ces décennies fondatrices[1]. Lors de mes recherches sur l’évolution des formes documentaires dans la collection des Archives de la Planète [ADLP], ce dernier ouvrage s’est avéré précieux. Les films de la collection concernent une période charnière (1908-1933), lors de laquelle on assiste au passage des vues caractéristiques du cinéma des premiers temps à des formes documentaires plus complexes, associées au développement du « cinéma documentaire » en tant que genre. Or, comme le rappelle Giraud, l’adjectif « documentaire » – « qui apporte un document, une information » – « existait déjà dans la langue de la photographie à l’époque de l’invention du cinéma »[2], c’est-à-dire avant la genèse officielle du genre dans les années 1920.

Lors des premières décennies du XXème siècle, les formules « vues », « scènes » ou encore « films documentaires » coexistent avec une myriade d’autres expressions : scènes « panoramiques », « de plein air » ou « de genre » ; « films de voyage » ; « film explorateur » ; etc. Interroger l’histoire de ces notions peut nous aider à mieux comprendre les négociations discursives conduisant à l’« invention » du cinéma documentaire. Il faut ici entendre « invention » dans le sens d’un double mouvement : l’essor d’une conception restrictive du documentaire, entendu comme prise de position explicite sur le monde ou le réel, et la mise en place d’un discours prescriptif[3]. Fondé sur l’examen non-exhaustif de quelques manuels techniques[4], de catalogues de sociétés de production et de textes critiques parus dans des revues de cinéma, cet exercice ne relève pas d’un simple recueil lexicographique : il nous permet de lancer les bases d’une sémantique historique.

Les mots du documentaire (1908-1919) : un aperçu

Que savons nous donc sur les liens qui se tissent au début du XXème siècle entre la notion de « documentaire » et les films de non-fiction ? Avant d’y répondre, il faut rappeler la place privilégiée qu’occupent ces derniers dans la production de l’époque, à la fois en termes quantitatifs et qualitatifs. Un texte datant probablement de 1905 précise ainsi que « l’avenir du cinématographe (…) est réservé (…) à la représentation des phénomènes naturels ; à la projection des sites remarquables du monde entier »[5]. Un peu avant la constitution du Film d’art, en 1905-1908, le cinéma de non fiction surgit comme un objet « distingué », autour duquel se négocie la valorisation progressive du spectacle cinématographique. En mars 1908, la rédaction de Phono-Cinéma-Revue écrit ainsi :

Peu à peu (…) le goût s’affine et, la pratique de spectacles aidant, un bon nombre de spectateurs demandent aujourd’hui au cinématographe des satisfactions supérieures. (…) Ils aiment la vie, la réalité, et souhaitent qu’elles inspirent les metteurs en scène trop enclins au théâtre, voire ‘au chiqué’. Et c’est précisément par besoin du vrai, dans la mesure où il est conciliable avec les exigences de la prise de vue, qu’ils préfèrent à toutes les scènes de drame et de comédie, les voyages, les actualités intéressantes dans l’industrie, les grandes découvertes, etc. et toutes les applications nouvelles de la cinématographie[6].

Ce « besoin du vrai » explique l’intérêt des « vues documentaires », célébrées par un certain « Colonel XXX » dans les pages du même numéro. Si l’hétérogénéité de ces vues frappe le lecteur d’aujourd’hui – « Voyages, paysages, scènes de mœurs exotiques, jeux et danses, sites, types de toutes les races dans le cadre de leur existence, armées de tous les pays, parades militaires, défilés, manœuvres, exercices, épisodes des dernières guerres (…) ; sports, escrime, gymnastiques, aéronautique, dirigeables et aéroplanes, courses de chevaux, joutes lyonnaises, traineaux et skis, etc. »[7] -, les sociétés de production de l’époque reconnaissent dans « l’expression cinématographique de scènes vécues »[8] une filière à investir. Faisant écho aux propos du mystérieux Colonel XXX, Gaumont dépose en 1910 la marque « Le Film Documentaire Gaumont »[9].

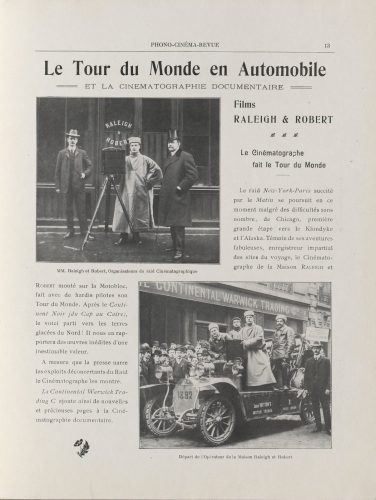

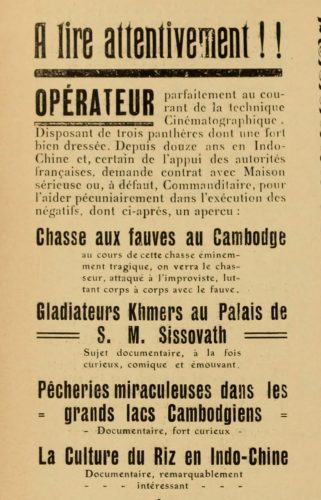

De son côté, la presse spécialisée ne cesse de s’emparer de l’adjectif « documentaire ». Signalons, par exemple, les références à la « cinématographie documentaire » pour décrire, en 1908, les vues réalisées par la maison Raleigh and Robert du raid New York-Paris[10] (fig. 1). Un texte publié la même année par Jules Clarétie confirme l’usage de l’expression « cinématographe documentaire », que le chroniqueur et dramaturge distingue du « cinématographe de reportage »[11]. En 1912, un opérateur proposant ses services dans les pages du Ciné-Journal oscille, pour sa part, entre les expressions « sujet documentaire » et « documentaire »[12] (fig. 2), attestant un basculement progressif de l’adjectif vers le substantif. Il semble toutefois qu’avant la guerre le terme « documentaire » se présente surtout comme un adjectif, le passage de l’un à l’autre demeurant difficile à cerner et ne renvoyant pas nécessairement à la notion de documentaire comme genre codifié. De plus, si à la fin des années 1920 le substantif est désormais couramment accepté, son sens demeure très large, comme en témoigne l’édition 1929 du Grand Larousse du XXe siècle : « Documentaire. Se dit d’un film cinématographique ayant le caractère d’un document, par opposition aux films d’imagination et aux films truqués »[13]. Autrement dit, le développement du documentaire comme genre programmatique, pensé en termes d’« œuvres » et d’« auteurs », ne se traduit pas par une restriction sémantique du substantif « documentaire ».

La notion de documentaire dans les ADLP

Dans le contexte des ADLP, les rares occurrences du mot « documentaire » dans les archives papier qui nous sont parvenues pour la période 1908-1920 confirment à la fois sa fonction essentiellement adjectivale et le lien avec ce que Bertrand Müller appelle un « régime de la documentation »[14]. On évoque ainsi les « enquêtes documentaires » menées par les équipes, « la documentation sur les panneaux d’affiches électorales », ou encore l’« intérêt documentaire » des autochromes et des vues réalisées[15].

Le 1er octobre 1920, une courte notice sur le « musée du cinéma » de Kahn mentionne le « nombre impressionnant de kilomètres de films, surtout de films documentaires sur les manifestations de notre vie sociale »[16]. Bien que cela ne soit pas mentionné par le rédacteur anonyme, il n’est peut-être pas anodin que l’une des rares mentions à la collection parues dans la presse spécialisée de cette époque établisse le lien entre le projet et une démarche de type documentaire, au sens de production de documents. Cette activité est au cœur des activités de Kahn et, comme souvent chez lui, elle est simultanément une démarche dans l’air du temps et idiosyncrasique. À cet égard, on a maintes fois rappelé les propos rapportés par Emmanuel de Margerie à Jean Brunhes selon lesquels Kahn souhaiterait utiliser « la photographie stéréoscopique, les projections [d’autochromes], le cinématographe surtout » pour « fixer une fois pour toutes des aspects, des pratiques et des modes de l’activité humaine dont la disparition fatale n’est plus qu’une question de temps »[17]. Ces propos attestent un rapport au temps marqué par la conscience d’une accélération sans précédents de l’histoire. Ils témoignent, en amont, d’une confiance dans le progrès qui s’investit dans la mission de garder des traces d’un passé voué à une disparition certaine et qui reconnaît dans les inventions de la photographie et du cinéma des moyens efficaces pour y parvenir. En ce sens, le projet de Kahn partage bon nombre d’éléments avec d’autres démarches documentaires de son époque, des Archives de la Parole aux différents projets de création d’archives cinématographiques[18].

Et pourtant, à en croire ce que Kahn écrit dans son unique mémoire, le sibyllin Des droits et devoirs des gouvernements, le cinéma ne serait pas tant « une nouvelle source de l’histoire », au sens de Boleslas Matuszweski, mais plutôt un moyen d’agir sur le monde. Là réside le caractère idiosyncrasique de son projet. Lorsqu’il imagine la création d’un « organe de solidarité et de mutualité entre tous les éléments du corps social », il écrit :

(…) son bureau d’études – ses yeux, ses oreilles – (…) suivrait toutes les manifestations de l’activité humaine, toutes ses émotions.

Il enregistrerait toutes les phases de la vie, tous nos actes, gestes et pensées, tous les sentiments individuels et collectifs, aux heures d’espoir, aux heures de doute, d’épreuves, de tentation, de dépression, d’exaltation, de désespoir, d’enthousiasme, nos superstitions, nos instincts, nos aspirations. […]

Il dresserait l’inventaire des idées, arguments, mobiles, émotions, gestes : celui des étapes de la pensée humaine ; celui de toutes les questions et incidents depuis le passé le plus reculé.

Ces documents, puisés à la source même de la Vie, formeraient, successivement, en même temps que Le Grand Livre des Evénements, Le Grand Livre de l’Homme qui contribueraient à le renseigner sur les lois qui le gouvernent, et lui permettraient de décider les actes de la vie en pleine conscience[19].

Kahn ne mentionne jamais dans son mémoire les ADLP, créées avant le déclenchement de la « catastrophe » qui l’urge à rédiger ce texte singulier. S’il est évident que ses archives privées (destinées à être léguées à l’Etat au moment de sa mort) ne sont pas en mesure de répondre aux tâches immenses qu’il prédestine pour le bureau d’études de cet « organe de solidarité » à venir, sa loi du « voir » c’est « prévoir » et du « prévoir, c’est … savoir »[20] nous permet de mieux comprendre ses intentions, somme toute (et faute de documents) toujours relativement énigmatiques. Dans ce contexte, le regroupement en 1920 des ADLP et du Comité National d’études sociales et politiques (et puis, en 1927, du Centre de Biologie) dans un Centre de Documentation, est, sans doute, un élément essentiel. Bien que celui-ci ne constitue qu’un pâle reflet du « bureau d’études » rêvé par Kahn, il semble être animé par ce même désir de produire des documents afin de pouvoir intervenir sur le monde et d’étendre « au bénéfice de l’Homme, les recherches de l’activité de toutes les formes de vie dans l’ensemble de la nature »[21].

Retour aux éditorialisations

Retour aux éditorialisations