Notice du film

Titre :

Noël à travers les âges

Métrage :

225 mètres

Année de production :

1908[1]

Société de production :

Société Générale des Cinématographes Éclipse

Réalisateur :

Inconnu

Résumé et analyse du film

Ce film – aujourd’hui considéré comme perdu – s’insère dans la typologie et la tradition des productions saisonnières liées à Noël que, dès le début du XXe siècle, les sociétés proposent annuellement – suivant la cyclicité du calendrier religieux – à la fin de l’année, comme « film pour toute la famille » ou « des fêtes ». En effet, si pour les fêtes de Pâques et la période du Carême la pratique d’une production filmique spécifique s’instaure presque de façon contemporaine à la naissance du cinéma (une première Passion, Scènes de la vie du Christ d’Albert Kirchner/Léar, est tournée en mars 1897), une vraie organisation de la production pour servir les besoins (et les désirs) spectatoriels liés à la période de Noël ne semble débuter qu’en 1900 avec Rêve de Noël de Georges Méliès, suivi du film Pathé Le Mauvais riche, tourné par Ferdinand Zecca en octobre 1901. Cette production ne devient systématique qu’avec la stabilisation des salles.

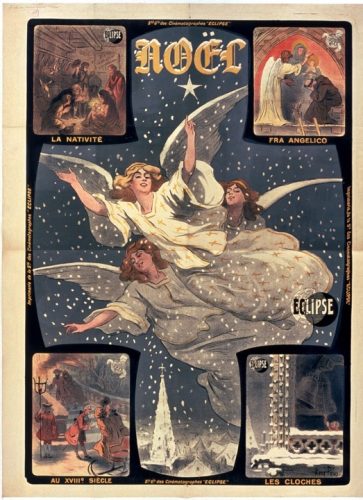

Deux éléments seulement nous permettent d’évoquer le film : une liste des tableaux publiée dans Filma le 9 décembre 1908 et une affiche conservée au département Estampes et photographie de la BnF. On apprend ainsi qu’il s’agissait d’un film en dix tableaux ( 1. Anges annonçant la naissance du Christ ; 2. La Nativité ; 3. Au bon vieux temps ; 4. La légende de Fra Angelico ; 5. Apparition de Saint-Joseph ; 6. La légende des brigands ; 7. Noël en Alsace ; 8. Noël sous Louis XV ; 9. Noël moderne ; 10. Les cloches) retraçant plusieurs épisodes de la liturgie inscrits dans différentes époques :

- un épisode évangélique (La Nativité)

- une féerie moyenâgeuse (Fra Angelico)

- un épisode tiré de l’histoire moderne de la France (au XVIIIe siècle)

- et une histoire contemporaine (Les cloches)

Ainsi, ce film s’intègre parfaitement dans la « stratégie de suivisme », comme le montra Youen Bernard, qu’adopte la société Éclipse pour rivaliser avec les sociétés de production adverses, en essayant pour chacune des parties qui le composent de concurrencer un genre ou une typologie de film spécifique. Il se constitue ainsi comme un film qui en réalité en contient plusieurs. On retrouve ainsi dans les tableaux dédiés à la naissance du Christ, le genre à succès des Passions et des représentations filmiques de la Vie de Jésus ; dans l’épisode sur Fra Angelico – qui décline l’histoire d’un moine s’endormant devant son œuvre, et l’intervention surnaturelle d’un ange venu l’achever – les légendes « miraculeuses » fondées sur un large emploi de trucages ; dans l’épisode se déroulant à l’époque de Louis XV, les films historiques et artistiques, dans la lignée des productions du Film d’Art et de la SCAGL ; et dans l’épisode contemporain, les drames réalistes « à la Zecca ».

La volonté explicite semble donc être celle de montrer une production de films de fiction la plus riche et diversifiée possible – ce qui, pour une société connue surtout pour ses vues documentaires et ses actualités, peut être considérée comme une stratégie commerciale bien ciblée.

Si la structure à épisodes et le traitement d’un seul et même thème à des époques différentes trouvent un précèdent cinématographique dans un film comme Civilisation à travers les âges de Georges Méliès (1907), ils sont aussi des procédés déjà utilisés dans d’autres formes spectaculaires et d’autres séries culturelles, avec lesquelles le film doit être mis en relation. Ainsi, sous le titre Noël à travers les âges, on trouve à cette époque des traces de spectacles musicaux, d’almanachs pour les enfants et la jeunesse, d’études plus ou moins savantes, à caractère peu ou prou catholique, et des conférences sollicitant ou non des projections lumineuses. À noter qu’un spectacle intitulé Noël à travers les âges, avec musiques de Vittoria, Schutz, Bach, Berlioz, Frank, Vidal, etc. (chantées par les chœurs de Saint-Gervais, sous la direction de Charles Bordes), fut donné à la période de Noël 1897 au théâtre de l’Ambigu (voir Gil Blas, 28 décembre 1897, p. 4) et que d’autres spectacles similaires suivirent tout au long de la décennie comme « Vieux usages et vieux chants de Noël ».

Cela suggère que l’effort productif d’Éclipse pour ce film ne repose pas seulement sur une logique de concurrence vis à vis des autres sociétés cinématographiques, mais aussi sur un principe d’adhésion et de conformation à une certaine tradition – visuelle, entre autres – sur laquelle repose l’acceptation sociale d’un tel effort.

Un autre film du catalogue Éclipse s’inscrit dans cette veine des projections conçues pour les fêtes de Noël : Le Noël de la Princesse (1911), dont une copie est conservée au Eye Filmmuseum et visible en ligne (https://www.youtube.com/watch?v=koaPpOt5esc), dans lequel le motif féérique-moyenâgeux et le ton mélodramatique se rejoignent dans un même récit.

Réception du film

On trouve très peu de références au film dans la presse quotidienne et dans les programmes de salle. Ce qui incite à croire que le film connut un succès assez relatif et une exploitation faible. On sait cependant qu’il fut projeté à Marseille, au Kursaal-Cinéma (1bis, avenue de la Cannebière), pendant les fêtes de Noël de 1908. Le Petit Marseillais l’annonce ainsi : « Noël à travers les âges, le film le plus artistique et le plus intéressant paru à ce jour. Les dix merveilleux tableaux qui le composent font de cette vue une vivante histoire de la fête de Noël à travers les âges. Pour la première fois à Marseille et en soirée seulement »[2]. Le programme signale qu’il est accompagné de « La Marche à l’Étoile, légende mystique en 12 tableaux de Fragerolle, exécutée avec grand orchestre et chantée par M. Reynier ».

Bibliographie

Sources :

- Filma, 9 décembre 1908, p. 13.

- Ciné-Journal, n° 17, 10 décembre 1908, p. 12.

- Le Petit Marseillais, 15 décembre 1908, p. 2.

- Le Siècle, 19 décembre 1910, p. 2.

Études :

- Bernard, Youen, L’Éclipse : l’histoire d’une maison de production et de distribution cinématographique en France, de 1906 à 1923, mémoire de maîtrise en Études cinématographiques et audiovisuelles, Paris 8, 1992, dir. Christian Delage – Bibliothèque de la Cinémathèque française, cote 01 FRA ECL.

- Champomier, Emmanuelle, Éclipse, la face cachée de l’histoire du cinéma, Ciné08-19 : https://cine0819.hypotheses.org/167.

- Champomier, Emmanuelle, La fondation et l’installation de la société Éclipse, Ciné08-19 : https://cine0819.hypotheses.org/189.

- Cosandey, Roland, Gaudreault, André, Gunning, Tom, Une invention du Diable ? Cinéma des premiers temps et religion, Sainte-Foy/Lausanne, Presses de l’Université Laval/Payot, 1992.

- « Éclipse », dans François Albera, Jean A. Gili (dir.), « Dictionnaire du cinéma français des années vingt », 1895, n° 33, 2001 : http://journals.openedition.org/1895/91.

- Mannoni, Laurent, « Éclipse », dans Richard Abel (dir.), Encyclopedia of Early Cinema, London, Routledge, 2005, pp. 286-287.

- Saint-Martin, Isabelle, Voir, savoir, croire : catéchismes et pédagogie par l’image au XIXe siècle, Paris, H. Champion, 2003.

Retour aux éditorialisations

Retour aux éditorialisations