Notice du film

Titre :

Noël du petit Tyrolien

Métrage :

174 mètres

Année de production :

1910

Société de production :

Maison de la Bonne Presse

Société de distribution :

Maison de la Bonne Presse

Réalisateur :

Honoré Le Sablais [Honoré Brochet] (1870-1948)

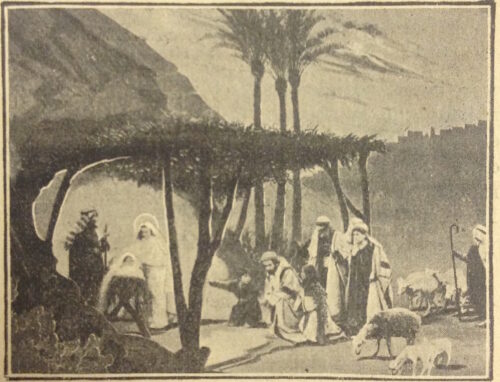

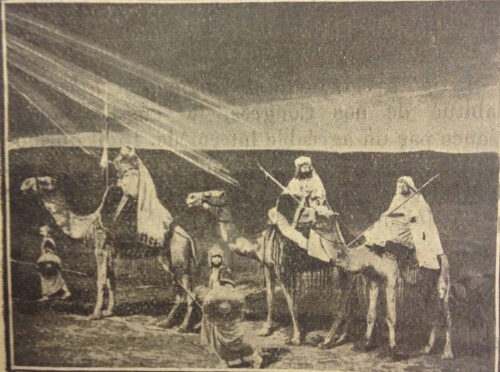

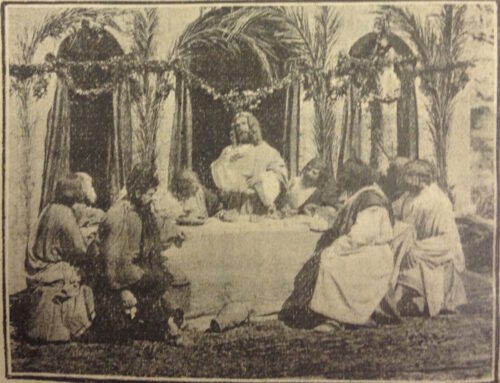

Honoré Brochet, dit « Le Sablais »[1], est ordonné prêtre en 1895 à Bordeaux. Il y reste jusqu’en 1904, en dirigeant de façon dynamique le patronage et les différents cercles de la jeunesse de la ville. Il s’empare, en particulier, de l’ancienne salle de music-hall, l’Alhambra, et y organise son activité pastorale à l’aide des formes artistiques les plus variées, des représentations théâtrales aux projections lumineuses, sous la devise « Mettre Dieu partout ». Obligé de quitter Bordeaux à cause d’une non mieux précisée « calomnie », il erre entre Louvain et le Proche-Orient[2] avant d’arriver à Paris, et d’être accueilli entre 1907 et 1908 dans le service des projections lumineuses de la Bonne Presse, créé par le Père Vincent de Paul Bailly et Michel Coissac en 1896. En collaborant souvent avec Amédée Vignola, ancien illustrateur du cabaret du Chat Noir, il contribue de façon substantielle au renouveau des typologies technologiques et visuelles de la projection assomptionniste. Il conçoit et lance l’idée de « tableaux vivants en vrai décor », des mises en scène photographiques où les personnages de l’histoire sainte sont joués par des acteurs habillés à la manière antique[3] (fig. 2) ; et surtout, il commence à la Bonne Presse une activité de production cinématographique directe – avec, comme premier film en 1909, une Passion de Notre Seigneur Jésus Christ en 22 tableaux et 1057 mètres (fig. 3). Il est considéré et présenté partout comme l’auteur de tous ces films et ces productions. Or, son rôle de réalisateur au sein de La Bonne Presse est, en réalité, plus à rapprocher de celui d’un directeur artistique au sens large, ayant toute responsabilité sur le choix des sujets et, souvent, la responsabilité complète dans l’élaboration des scénarios, aussi. Parmi les autres films de la Bonne Presse, de la période 1909-1914, que l’on peut considérer directement issus de son activité créative, on compte des sujets religieux[4], des contes ou légendes[5] et un film comique[6]. Tous ces films sont, pour un certain temps, encore vendus – et non loués – « complets ou par fractions », voire par tableau, et sont, pour la plupart, offerts aussi sous la forme de plaques sur verre pour projection fixe.

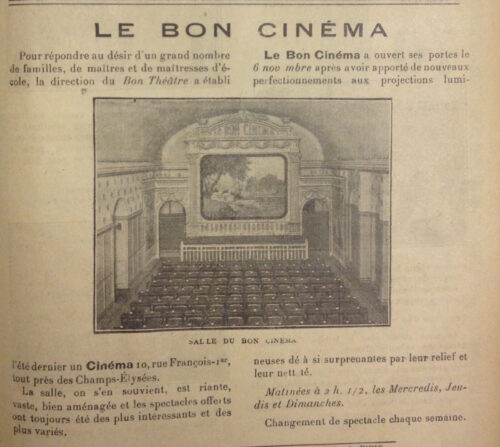

Homme d’esprit vif et d’un dynamisme apostolique exceptionnel, Honoré Le Sablais se trouve à la tête de plusieurs autres initiatives de la Bonne Presse au cours de ces années : en particulier, en 1908 il crée et dirige le Bon Théâtre, une initiative de théâtre populaire et chrétien installé sur le quai de Passy, dans une maison démontable en bois pouvant accueillir jusqu’à 1 500 spectateurs, qui fera salle comble surtout à l’occasion des représentations pascales. Cette initiative donne d’ailleurs l’idée à la Bonne Presse d’ouvrir également une salle de cinéma : le Bon Cinéma, d’abord abrité à l’Athénée Saint-Germain, en 1912, puis, dès mai 1913 et jusqu’en 1923, dans un local de propriété des assomptionnistes au 10, rue François 1er, à proximité des Champs-Élysées, non loin du siège de la Bonne Presse, rue Bayard (fig. 4 et 5).

En 1919, Le Sablais remplace officiellement Coissac – parti pour fonder un nouveau périodique, Le Cinéopse – à la direction du Fascinateur et au service des projections lumineuses, en travaillant surtout au perfectionnement du parc des appareils des paroisses et des patronages, et en s’occupant de renforcer la distribution de films chrétiens et d’élargir le réseau des bons cinémas en province. Il continue, entre autres, à réaliser des films (Le Sacrifice d’Abraham, Joseph vendu par ses frères…) ainsi que d’autres productions visuelles pour projection (pièces d’ombre, séries de plaques sur verre, etc.).

Résumé et analyse du film

Sauf à de rares et ponctuelles exceptions[7], la Bonne Presse se lance dans la production de films seulement à partir de 1909[8]. Elle s’était appuyée jusqu’à cette date sur les catalogues de films des sociétés existantes, comme Gaumont, pour ses besoins de projection animée. Cependant, au fur et à mesure des années, un certain sentiment de malaise avait commencé à se manifester et à grandir auprès de la communauté des prêtres-projectionnistes : en 1906, par exemple, au IIe Congrès des Œuvres de conférences et de projections, le père Mulsant relevait que les « sujets cinématographiques moraux, et même religieux » sont « relativement peu nombreux », car « seules quelques grandes maisons françaises ou étrangères ont des capitaux suffisants pour éditer des bandes toujours coûteuses à établir, et ces maisons, presque uniquement commerçantes, éditent surtout ce qui plaît au grand public avide de surprises et de rires – sans compter que le personnel de ces maisons, même les meilleurs, est incapable de traiter de pareils sujets avec la compétence et le respect convenables » ; et donc, comme résultat, la plupart des bandes religieuses en circulation « sont plus que médiocres, quand elles ne sont pas inconvenantes »[9].

Deux ans plus tard, Coissac est encore plus dur et explicite en dénonçant « le choix défectueux des vues » et se demandant : « Comment est-il possible qu’un prêtre ose présenter à l’écran certaines vues religieuses dans une église ? », pour enfin rappeler que « ce genre d’apostolat exige une dignité parfaite à l’église : il ne faut pas seulement piquer la curiosité comme savent le faire les forains, il s’agit de remuer les âmes au fond »[10].

Si on compare ce type de déclaration avec la liste de films « pouvant être projetés, sans inconvénients, dans tous les milieux » parue dans le Fascinateur en mai 1908[11], les assomptionnistes ciblent en particulier les films de la maison Pathé – entre-temps devenue un véritable empire cinématographique dans la production et la distribution filmiques – car, en effet, aucune production de la maison au coq ne figure dans leur liste de « films recommandés ». En se lançant en 1909 dans la production filmique, la Bonne Presse vise à exercer un contrôle direct sur ce qui est projeté à l’écran en tant que vue religieuse, en essayant de concurrencer les productions de la maison la plus populaire de l’époque, tout en offrant aux prêtres-projectionnistes – et à l’exploitation catholique en général – une alternative autorisée et légitime pour le choix des vues quant au respect de l’orthodoxie doctrinaire et à la dignité de traitement des sujets saints.

En 1909, la Bonne Presse commence en somme son projet de constitution d’une production cinématographique spécifiquement catholique, sa « flotte de guerre » comme l’appellera quelques années plus tard Pierre L’Ermite, en distinguant les « cuirassées » (les long-métrages, « les grands films … pas utilisables partout ») et « les torpilleurs et sous-marins » (les films moyens ou courts, « plus bon marché »)[12].

Noël du petit Tyrolien[13] est réalisé dans le cadre de cette nouvelle stratégie commerciale, c’est-à-dire dans une logique d’offre alternative authentiquement religieuse pouvant servir les besoins de projection à un moment donné de l’année, la période de Noël justement.

Le film raconte l’histoire d’une mère et de son fils, dépourvus du réconfort et de l’aide de toute figure masculine, qui mènent une existence misérable mais pieuse. Le soir de Noël, il n’y a plus de bois pour la cheminée ni de nourriture pour oublier l’angoisse et la faim. Cependant, la pauvreté n’empêche pas l’enfant d’avoir pitié de la sculpture en bois d’un Christ nu qu’il croise sur son chemin : sans hésiter un instant, il se prive de son manteau, seule protection qu’il a contre le froid de l’hiver, et le lui offre. La mère, pour sa part, se rend à la messe de minuit et prie une statuette de l’Enfant Jésus pour qu’il préserve la santé fragile de son fils. Ce double acte de dévotion vers et à travers les images sacrées émeuvent le Ciel, et un miracle se produit : pendant la nuit, deux anges apparaissent dans la pauvre cabane où la mère et l’enfant vivent, ils la remplissent de nourriture et de dons, et terminent le travail au fuseau de la femme. Une fois le miracle accompli, ils disparaissent aussi vite qu’ils étaient apparus, et les deux protagonistes, au réveil, remercient Dieu le Père en s’agenouillant en prière, les mains levées au ciel.

Le film de la Bonne Presse s’insère donc dans la typologie des « films miraculeux » que toutes les sociétés de l’époque produisaient chaque année à l’approche de la saison des fêtes de Noël. Ces films permettaient de recourir à l’attraction sous le couvert légitime du « merveilleux-chrétien », pouvant ainsi être proposés comme visions morales « pour toute la famille » ou « pour les enfants ».

Les « corrections » que la Bonne Presse essaye de mener sur cette tradition se place à plusieurs niveaux. Tout d’abord, on peut reconnaître dans l’identité sociale des protagonistes – une femme et un enfant de la classe populaire – les principaux sujets spectatoriels auxquels les assomptionnistes s’adressent dans leur effort d’apostolat par les images en général, bâti dans le sillage de la conception pédagogique et catéchistique du visuel – dont la projection fixe et animée est sentie et présentée comme la dernière déclinaison technologique – en tant que Biblia pauperum[14].

En outre, il n’est pas anodin que la mère du film soit couturière. En effet, comme Marlene Albert-Llorca l’a bien démontré[15], les liens entre la dévotion religieuse et les activités textiles féminines sont le fruit d’une longue élaboration théologique et iconographique, commencée au Moyen Âge et passée à travers la réélaboration – et la forte codification – de la culture de la Contre-réforme et du Baroque – avec le travail d’artistes tels que Murillo, Zurbaràn, El Greco, entre autres. Au milieu du XIXe siècle, cette iconographie connaît un nouvel essort en se rattachant désormais à la doctrine de l’Immaculée Conception, proclamée comme dogme en 1854. Elle contribue à résumer et à sublimer – mais à orienter et réglementer, aussi – une conception proprement catholique de la féminité dans la société, en la fixant dans des concepts tels que le « foyer », le « travail domestique », la « blancheur », la « légèreté » et la « pureté ».

Il y a ensuite la question de l’attraction et la façon avec laquelle le miracle est traité. Dans le film de la Bonne Presse, on ne voit pas, comme c’est souvent le cas dans les autres « films miraculeux » de la période, un simulacre qui s’anime ou une apparition qui se produit immédiatement et directement devant les yeux des personnages. Le miracle ici est montré de façon médiate et indirecte, ainsi que différée dans le temps : après que la mère et le fils ont prié devant les images saintes, la nuit, des anges – voire les messagers ou les intermédiaires du Ciel – apparaissent, et non les images elles-mêmes ou leurs avatars. D’ailleurs, les protagonistes du film ne voient pas ces présences surnaturelles – uniquement visibles par le spectateur –, ils n’assistent pas directement au miracle, mais ils en ressentent les effets concrets après coup, au réveil – la maison est remplie de friandises et de dons, le travail au fuseau est terminé –, et ils en attribuent l’origine à Dieu le Père.

Dans ce film le récit miraculeux se présente dans sa version la plus orthodoxe conforme au dogme tridentin des images et leur culte : une question capitale pour la culture chrétienne, à la base de grandes divisions et des débats acharnés qui opposent l’église romaine à celle des protestants.

Dans ce sens-là, le Noël du petit Tyrolien exerce une action pédagogique d’orientation et de correction du regard similaire à celle que la Bonne Presse mène dès la fin du XIXe siècle à travers son célèbre Catéchisme en images, dont plusieurs planches sont semblables aux images du film (fig. 6 et 7).

Réception, diffusion et circulation du film

Comme tous les films produits par la maison assomptionniste – ou du moins tous ceux qu’elle produit avant la guerre – le Noël du petit Tyrolien ne connaît pas une véritable exploitation commerciale dans le circuit des salles de cinéma.

Son exploitation est essentiellement liée aux activités officielles de la Bonne Presse[16] ; aux initiatives privées des différentes personnalités issues du réseau des projections catholiques (prêtres, patronages, paroisses, etc.) ; et enfin, à partir de 1913, aux activités du Bon Cinéma et de ses émules en province. Ces projections ont laissé très peu de traces de leur pratique, d’ailleurs : le Bon Cinéma, par exemple, précise rarement son programme de projection hebdomadaire dans les journaux. Aussi, la présence du film dans cette salle à certains moments de l’année est-elle probable.

Le 13 octobre 1910, le film est présenté « en avant-première » au VIe Congrès des Œuvres de conférences et de projections :

C’est la troisième veillée mais les Congressistes sont inlassables. La rue Monsieur, et les autres rues avoisinant l’église Saint-François Xavier, d’ordinaire si paisibles, sont de plus en plus animées, envahies à l’entrée et la sortie de la séance par une foule compacte, vibrante. La salle, par contre, semble devenue plus étroite. On se tasse sans murmurer ; pourvu qu’on voit, qu’on entende, le reste importe peu. L’orchestre attaque une ouverture, puis la lumière est éteinte dans la salle, et sur l’écran apparaît la première vue de projection.

Noël du petit Tyrolien arrive après Bethleem et Sainte Cécile, et l’intermède comique d’un certain Monsieur Launay qui provoque un « fou rire » dans l’assemblée avec ses monologues Autour de la table et La pièce de dix sous ; il est suivi par la projection conclusive de Bernadette et les apparitions (Le Fascinateur, n° 96, décembre 1910, p. 424).

Le 12 décembre 1911, Noël du petit Tyrolien est projeté en conclusion de la Journée de la « Croix » du Périgord, le soir, après une conférence de l’abbé Bergey de Saint-Émilion sur « les devoirs catholiques à l’heure présente », avec d’autres films de la Bonne Presse produits à la même période : Sainte Élisabeth d’Hongrie et Noël du soldat (La Croix, 16 décembre 1911, p. 4).

Dans le catalogue de la Bonne Presse de 1912, on le trouve proposé – encore à la vente – au prix d’1,10 fr. au mètre, avec la majoration éventuelle de 10 centimes par mètre pour les « passages teintés… qui ne se font que sur demande » (Catalogue spécial des appareils construits par la Maison de la Bonne Presse : projections lumineuses, cinématographes, Paris, Maison de la Bonne Presse, 1912, p. 185).

En outre, la distribution et la réception du film nous éclairent sur trois aspects de l’activité cinématographique de la Bonne Presse.

Le Noël du petit Tyrolien apparaît sur les écrans au moyen d’un régime visuel multiple, prêt à s’adapter et à intégrer une conception de séance de projection mixte.

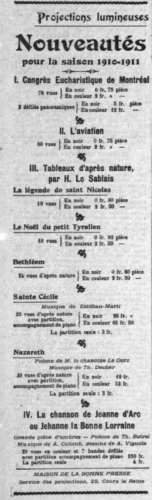

En effet, dès 1910 le film est proposé en tant que série de vues sur verre pour projection fixe. On le trouve annoncé sous cette forme dans La Croix (20 novembre 1910, p. 1), parmi les « nouveautés » de projections lumineuses pour la saison 1910-1911, dans le sous-groupe « Tableaux d’après nature, par H. Le Sablais », en 18 vues en noir et blanc (à 0,80 fr. la pièce) ou en couleur (2,50 fr. la pièce) (fig. 8) ; il est également au programme d’une des Projections pour Noël (La Croix, 20 décembre 1910, p. 5).

D’ailleurs, à la soirée du VIe Congrès évoquée plus haut, où le Noël du petit Tyrolien est projeté en avant-première, il est aussi donné en vue fixe, dans une forme de séance prisée surtout pour le texte – écrit par Honoré Le Sablais directement – qui accompagne la vision et supplante l’intervention orale externe du conférencier-bonimenteur :

Noël du petit Tyrolien. Un conte de Noël en projections. Avant chaque vue un petit texte apparaît sur l’écran, supprimant heureusement l’explication verbale, habituelle, faite par un homme qu’on ne voit pas, et qui, dans l’obscurité, a quelque chose de lugubre. Les enfants se donnent ainsi le plaisir de montrer qu’ils savent lire, et dans la salle on entend un bourdonnement léger, coupé par des applaudissements et des cris d’admiration juvénile. (Le Fascinateur, n° 96, décembre 1910, p. 424)

Le catalogue de la Bonne Presse de 1927 propose encore le Noël du petit Tyrolien sous cette forme (comme la série 22, dans la 8e partie – « Variétés »), avec « le texte imprimé de la légende envoyé avec les vues », en nous précisant les titres des 18 scènes :

1. Le petit tyrolien part pour la forêt ; 2. La mère seule ; 3. Jean au pied du calvaire ; 4. Jean couvre le Christ de son manteau ; 5. Il retourne à la maison ; 6. La mère troublée de le voir sans manteau ; 7. Jean écrit au petit Jésus ; 8. Lettre au petit Jésus ; 9. Jean s’endort en faisant des beaux rêves ; 10. La nuit de Noël, les fidèles entrent à l’église ; 11. La mère de Jean devant l’église ; 12. La messe de minuit ; 13. La mère présente la lettre au petit Jésus ; 14. Deux anges auprès du lit du petit Jean ; 15. Les étrennes du petit Jésus ; 16. Doux rêves ; 17. Réalité ; 18. Joie et reconnaissance. (Projections lumineuses – Séries de vues, catalogue B, Paris, Maison de la Bonne Presse, 1927, p. 306)

Ce régime hybride de projection, animé et/ou fixe, rejoint d’ailleurs une conception de séance en tant qu’expérience ouverte et mixte, oscillant toujours entre plusieurs formes audiovisuelles et construite à travers la combinaison de celles-ci, dans la recherche d’un équilibre bien dosé laissant à la fixité et à la parole la place d’honneur en raison de leurs rôles « régulateurs » des émotions. Jacques et Marie André ont reconnu dans cette forme particulière de séance fixe/animée une caractéristique typique de la pastorale catholique du début du XXe siècle[17].

Le Noël du petit Tyrolien n’est pas seulement proposé en des formes – sur verre ou filmique – servant la projection. Comme toutes les autres productions visuelles de la Bonne Presse, il est aussi vendu sous forme de pochette de cartes postales à 1 fr.[18]. Ce nouveau produit visuel est proposé à partir de décembre 1912, avec ces mots :

Ces cartes postales, reproduisant des vues sur verre pour projections, obtenues pour la plupart par la pose des sujets vivants, sont des vrais tableaux d’après nature, et ceux qui ont assisté à quelques-uns des derniers congrès de la Bonne Presse ont pu constater que ces tableaux sont remarquablement artistiques, pittoresques, originaux : rien de plus distingué et de moins banal que ces collections, dont les sujets par eux-mêmes sortent tout à fait de l’ordinaire. (La Croix, 13 décembre 1912, p. 6)

Sous cette forme, c’est-à-dire comme imagerie, le Noël du petit Tyrolien sera constamment proposé dans les différents périodiques et catalogues de la Bonne Presse, jusqu’en 1930[19] au moins ! Ces exemples nous renseignent sur la conception unitaire que la Bonne Presse avait de son public, comme un ensemble croyant fait en même temps de lecteurs, spectateurs, et usagers ou consommateurs au sens large, auxquels elle pouvait constamment proposer tous les produits dérivés de ses créations audiovisuelles. En cela, ils nous révèlent l’inscription précoce de l’effort médiatique de la Bonne Presse dans une définition d’industrie culturelle catholique.

Enfin, un dernier aspect intéressant est à considérer dans la distribution du Noël du petit Tyrolien : le fait que, comme film et/ou comme série de vues sur verre pour projection fixe, il a continué à être proposé et exploité sans cesse jusqu’aux débuts du cinéma parlant, et même au-delà. D’ailleurs, si le but principal des productions de la Bonne Presse est d’être un outil de propagande religieuse – leur fonction, celle d’un catéchisme en images et de « récréations instructives » –, peu importe leur inscription dans les évolutions des différents langages de la représentation (et celle filmique, notamment) : ce qui importe le plus et constitue la légitimité de leur emploi est leur contenu et leur message.

En effet, on trouve le film constamment recommandé au fil des années dans la Croix et les autres médias assomptionnistes, notamment pour les projections du mois de décembre[20].

Bibliographie

Sources primaires :

- Catalogue spécial des appareils construits par la Maison de la Bonne Presse : projections lumineuses, cinématographes, Paris, Maison de la Bonne Presse, 1912.

- Projections lumineuses – Séries de vues, catalogue B, Paris, Maison de la Bonne Presse, 1927.

- Catalogue des films en location – œuvres des projections de la Maison de la Bonne Presse, Paris, Maison de la Bonne Presse, 1929.

Études fondamentales :

- André, Jacques et Marie, « Le rôle des projections lumineuses dans la pastorale catholique française (1895-1914) », dans Roland Cosandey, André Gaudreault, Tom Gunning (dir.), Une invention du diable ? Cinéma des premiers temps et religion, Sainte- Foy/Lausanne, Presses de l’Université Laval/Payot, 1992, pp. 44-59.

- Lagrée, Michel, « Les patronages catholiques et le développement du cinéma », dans Gérard Cholvy, Yvon Tranvouez (dir.), Sport, culture et religion : les patronages catholiques (1898-1998), actes du colloque de Brest 24-26 septembre 1998, Brest, Presses de l’Université de Bretagne Occidentale, 1999, pp. 271-284.

- Leventopoulos, Mélisande, Les catholiques et le cinéma. La construction d’un regard critique (France, 1895-1954), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014.

- Monsch, Charles, « La Bonne Presse et l’audiovisuel », Bulletin interne de Bayard-Presse, Rome, 1984.

- Poncelet, Yves, « Pierre L’Ermite (1863-1959). Un apôtre du cinéma à l’âge du muet », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n° 93, 2007/1, pp. 165-187.

- Saint-Martin, Isabelle, Voir, savoir, croire. Catéchisme et pédagogie par l’image au XIXe siècle, Paris, Honoré Champion, 2003.

- Tilloy, Gérard, « Les projections lumineuses de la Bonne Presse et la croisade du cinéma (1903-1938) », mémoire de DEA d’Études Cinématographiques, sous la direction de Michel Marie, Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3, 1993.

- Véronneau, Pierre, « Le Fascinateur et la Bonne Presse : des médias catholiques pour publics francophones », 1895, n° 40, 2003, pp. 25-40.

- Vezyroglou, Dimitri, « Les catholiques, le cinéma et la conquête des masses : le tournant de la fin des années 1920 », Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 51, 2004/4, p. 115-134.

- https://www.assomption.org/fr/mediatheque/necrologies/honore-auguste-brochet-1870-1948

Retour aux éditorialisations

Retour aux éditorialisations