Figure oubliée de l’histoire du cinéma français, la carrière de Pierre Bressol (12 janvier 1874 – 9 avril 1925) est pourtant un témoignage remarquable des rapports qu’entretiennent les arts de la scène avec le cinéma naissant, ainsi que des évolutions du médium cinématographique dans une période de profonde mutation.

Un des nombreux oubliés de l’historiographie

À l’instar d’autres acteurs du milieu cinématographique de la période, Pierre Bressol n’est pas retenu dans l’historiographie du cinéma et ce dès les premières publications. Malgré une carrière florissante lui ayant permis d’atteindre une relative célébrité, sa mort précoce en 1925 ne lui permet pas de s’installer dans un cinéma français d’après-guerre en plein renouvellement. L’un des points saillants de sa carrière à l’écran est sans nul doute la création du personnage de Nick Carter dans la série policière éponyme réalisée par Victorin Jasset à partir de 1908. Pionnière du genre des serials, Nick Carter s’inscrit dans un processus d’institutionnalisation du cinéma. Le serial sous la forme d’une série d’épisodes reprenant un même personnage film après film correspond à un changement dans le mode de production que l’on observe également dans le genre comique. Alors que les salles de cinéma dédiées se multiplient, la sérialisation des productions de sociétés cinématographiques comme Pathé frères, Gaumont, ou Éclair dans le cas de Nick Carter, cherchent ainsi à fidéliser un public revenant – de manière hebdomadaire, bihebdomadaire ou mensuelle – voir les aventures de ses héros préférés. La popularité de Nick Carter est telle qu’à l’annonce du décès de Pierre Bressol presque vingt ans après la diffusion du premier épisode, est souvent adjoint dans la presse la mention « ex-Nick Carter ». Pourtant, après avoir été mentionné par G.-M. Coissac en 1925 en tant qu’interprète de la série[1] (dont la réalisation est incorrectement attribuée à Robert Saidreau et non à Victorin Jasset), Pierre Bressol disparait complètement de l’histoire du cinéma pour ne réapparaître brièvement qu’en 1994 dans l’ouvrage encyclopédique de Richard Abel consacré au cinéma muet français d’avant-guerre[2]. Pierre Bressol est également l’interprète de Nat Pinkerton, un autre serial lancé en 1910 par la Société Générale des Cinématographes Éclipse à la suite du succès de Nick Carter qui permet à l’acteur, désormais réalisateur, d’obtenir une certaine autonomie financière et artistique. Malgré ces deux serials à succès et une carrière sur scène remarquable Pierre Bressol n’a pas su trouver sa place dans l’historiographie du cinéma des premiers temps.

Jeune premier sur les planches

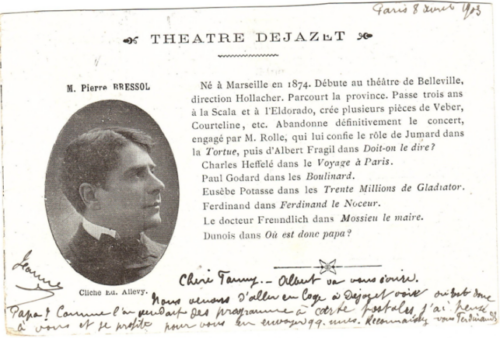

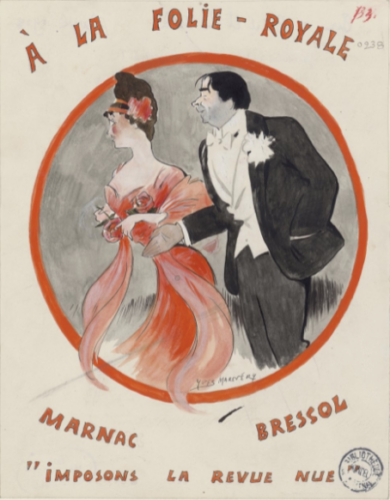

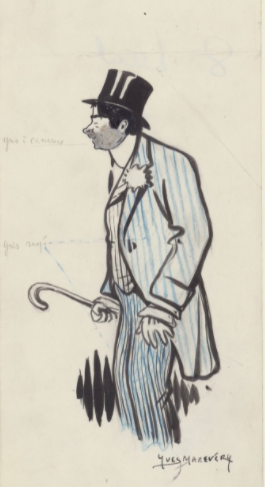

Au contraire de bon nombre de comédiens dont la popularité était, à l’époque, toute relative, Pierre Bressol semble bien avoir eu une carrière à succès, reconnue dans la presse tant généraliste que spécialisée[3]. C’est d’abord au café-concert et au cabaret qu’il fait ses armes. Né à Marseille au début de l’année 1874, les premières mentions de Pierre Bressol dans la presse remontent à 1892, alors qu’il fait partie d’un duo comique avec un nommé Stène qui performe au Caveau des Pierrots, un café-concert de l’avenue Victoria à Paris. Malgré l’absence de mention plus ancienne, il est possible que le début de carrière de Pierre Bressol soit légèrement antérieur, sous un autre pseudonyme ou dans des spectacles dont les comptes rendus figureraient dans une presse régionale non numérisée. De cette période de café-concert, on peut retenir son passage au Concert Parisien, à partir de 1895, lors de laquelle il côtoie Félix Mayol, Dranem et Max Dearly. Ils seront qualifiés a posteriori de « quatre mousquetaires »[4]. La presse se fait alors l’écho des premiers succès du jeune comédien. Dans les années qui suivent, Pierre Bressol enchaîne les apparitions dans les cafés-concerts et les salles de music-hall (Eldorado, Scala, Bataclan…) où il croise la route de vedettes confirmées ou en devenir, telles qu’Yvette Guilbert et la jeune Mistinguett. Assez vite il s’éloigne de ce milieu (même s’il y reviendra ponctuellement) pour se consacrer au théâtre comique. C’est en rejoignant le théâtre Déjazet en 1901 que sa carrière prend de l’ampleur, en témoigne cette colonne louangeuse assez inhabituelle qui lui est consacrée dans le journal Le Soir, décrivant le « jeune premier comique » comme un « enfant gâté de la maison et du public »[5] ou encore cette carte postale promotionnelle éditée par le théâtre (fig. 1). À la fin de ses trois saisons dans la troupe du Déjazet, Pierre Bressol s’est forgé une popularité mais évoluant en grande partie dans les théâtres parisiens, elle reste encore largement limitée à la capitale (quoiqu’il participe à quelques tournées en province et dans l’Europe francophone). Avec une carrière en plein essor (fig. 2 et 3), on peut le voir aux côtés de célébrités de l’époque (Cléo de Mérode, la Belle Otéro) ou de vedettes de cinéma en devenir comme Séverin Mars (futur acteur fétiche d’Abel Gance) ou Harry Baur (il débute au cinéma dès 1908, mais sa popularité s’affirme dans les années 1930) dans des théâtres prestigieux (Athénée, Mathurins). Comme d’autres comédiens contemporains, Pierre Bressol ne se cantonne pas au théâtre et retourne sporadiquement jouer au music-hall. Ainsi on peut le voir à l’Athénée dans Triplepatte de Tristan Bernard en 1906 et à la Cigale où il est compère pour une revue en 1908.

Un témoignage de la vie d’un artiste de la fin du XIXe siècle

Le passage de la carrière de Pierre Bressol au théâtre Déjazet est particulièrement intéressant car il lègue au chercheur un témoignage relativement rare de la vie de comédien au début du siècle, sous la forme d’un compte rendu de procès[6]. Resté trois saisons dans cet établissement, Pierre Bressol rejoint durant la pause estivale (de mai à septembre) de 1903, la troupe de Félix Huguenet, directeur du théâtre du Gymnase pour une tournée à travers la France. Le procès qui l’oppose à Félix Huguenet, dont on retrouve le compte rendu aux Archives de Paris, fait suite à une rupture de contrat. Pierre Bressol quitte en effet la tournée en raison d’une hernie inguinale préexistante mais loin de se reposer, l’acteur joue sur les planches du Déjazet quelques jours après son départ. Deux faits notables sont à souligner dans le compte rendu de l’audience. D’une part, la difficulté de la carrière de comédien, physiquement éprouvante. « Pour des artistes en pleine possession de leurs moyens physiques des tournées de ce genre […] ne peuvent présenter aucun danger ». « Il en est de même pour ceux dont la santé […] exige des soins et des ménagements que ne permet pas la vie nomade d’une troupe en voyage changeant chaque jour de résidence et ne prenant aucun repos ». D’autre part, et c’est un point central dans la défense de Pierre Bressol, la logique économique qui sous-tend le choix du comédien de retourner sur les planches sans prendre de repos. À la fin du XIXe siècle apparaît le concept de « prolétariat intellectuel » pour désigner « les dominés des nouvelles productions culturelles »[7], à l’instar des artistes de théâtre ou de café-concert qui sont payés au lance-pierre et qui enchaînent parfois plusieurs scènes dans la même soirée[8]. Ainsi Pierre Bressol, malgré une condition physique qui demande « du ménagement et des soins », retourne sur scène pour subvenir à ses besoins immédiats et compenser la perte financière liée à l’arrêt momentané de la tournée. L’envie d’être artiste se heurte à la réalité d’un milieu ultra-concurrentiel où le comédien va jusqu’à se mettre en danger pour exister. L’apparition et le lobbying des premiers syndicats d’artistes lyriques permettent à certains chanteurs populaires d’acquérir une légitimité et de prendre leur indépendance (Mayol, Dranem, Fragson) mais la majorité des artistes subissent encore les aléas d’une existence difficile. Le constat n’est pas si différent pour le cinéma. Alors que ce dernier est vu comme un nouvel Eldorado artistique, il maintient encore bien des artistes dans la précarité (voir notamment le cas des acteurs comiques qui sont souvent éclipsés par le succès hors du commun d’un Max Linder ou d’un André Deed).

Popularité théâtrale et passage au cinéma

À partir de 1911 un autre procès va opposer Pierre Bressol à un directeur de théâtre, celui de l’Athénée cette fois-ci, Abel Deval. Ce second jugement offre de nouveau une mine d’informations qui permet de retracer les débuts de l’acteur au cinéma. Le procès porte sur une rupture de contrat (encore) fin décembre 1909 où Bressol, doublure dans Le danseur inconnu, ne se présente pas aux répétitions et ne remplace pas Cazalis, comédien principal, quand ce dernier tombe malade[9]. Le compte rendu, extrêmement détaillé, peut être analysé sous deux angles. D’une part au prisme de la popularité théâtrale de Pierre Bressol. L’examen de la presse permettait de mesurer l’essor de sa carrière d’une manière quantitative, le nombre de mentions et d’articles lui étant consacrés allant croissant. Le compte rendu en est un nécessaire contrepoint ancré dans les réalités économiques du monde du spectacle et donnant un aperçu subjectif de la vie de l’acteur. Ainsi la collaboration de Pierre Bressol avec le théâtre de l’Athénée débute en 1905 pour un contrat de cinq ans. Notons que la signature d’un contrat sur une durée aussi longue s’écarte largement de la norme et témoigne d’une relative confiance quant aux capacités de Bressol. On l’observe assez facilement dans la presse, l’usage étant pour les acteurs, chanteurs et autres acrobates – poussés par la nécessité économique – d’enchainer théâtres et cabarets, et ne restant souvent au même endroit que le temps d’une saison ou d’une pièce (c’est le cas de Pierre Bressol au début de sa carrière). Pierre Bressol devient rapidement un comédien phare de l’Athénée, comme en témoigne ce différend survenu en 1908 et cité dans le cadre du procès. Le comédien se voit attribuer un rôle secondaire dans la pièce Arsène Lupin et peut se permettre de le refuser le jugeant indigne de lui. D’autre part, sans jamais l’évoquer directement, le compte rendu laisse apparaître en filigrane le début de carrière cinématographique de Bressol. On apprend dans le compte rendu que le comédien a demandé un congé pour la saison théâtrale 1907/1908 à son employeur. Congé qui coïncide avec son premier rôle au cinéma, celui de Nick Carter dans le serial du même nom de Victorin Jasset, dont le premier épisode sort à la fin de l’année 1908 et connaît un succès immédiat (la raison du congé n’est cependant jamais évoquée lors du procès). Devant la popularité toujours croissante du cinéma, nombre de comédiens de scène se frottent au nouveau médium dans l’espoir d’y trouver une manne financière bien plus lucrative. Bressol ne se lance évidemment pas sans filet, sa carrière au théâtre est florissante et lui assure une solution de repli en cas d’échec de l’expérience cinématographique. Si un premier conflit avec Abel Deval a lieu à la fin de 1908 ce n’est pas anodin. Le serial est un succès et une suite doit être tournée. En refusant un second rôle, Pierre Bressol s’offre la possibilité de continuer d’incarner Nick Carter. De même, la rupture de contrat fin 1909 intervient à un moment où l’acteur a sécurisé son avenir au cinéma. C’est en effet à cette période que l’acteur est recruté par Éclipse, firme à l’importance grandissante, pour tourner un autre serial, Nat Pinkerton, où il sera à la fois réalisateur et interprète du rôle-titre. Pierre Bressol obtient une relative indépendance financière et retourne dans son sud-est natal pour le tournage du serial[10].

Création d’une persona cinématographique

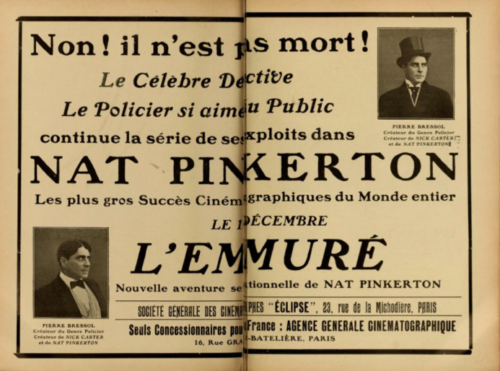

Malgré sa réputation d’acteur comique que lui forge la presse pendant ses années théâtrales c’est donc pour une série policière que Pierre Bressol est engagé par la firme Éclair : Nick Carter le roi des détectives sous la direction de Victorin Jasset, lui aussi venu du théâtre. Les deux hommes se connaissent déjà et ont travaillé ensemble au Ba-ta-clan lors de la saison 1901/1902. Nick Carter constitue un événement marquant dans l’histoire du cinéma puisque la série, diffusée à la fin de l’année 1908, inaugure le genre du serial qui donnera par la suite naissance à Fantômas et à Judex de Louis Feuillade. Tirée de dime novels très populaires publiés par la maison d’édition Eichler, la série est elle-même un grand succès public si bien que deux suites sont tournées par Jasset dès l’année suivante, une pièce de théâtre est montée à l’Ambigu et Pathé frères en réalise une parodie quelques mois plus tard[11]. La promotion du serial dans la presse corporatiste ne fait cependant pas mention de Pierre Bressol, sans parler de la presse généraliste qui s’y l’on en croit les revues numérisées par la Bibliothèque nationale de France ne fait pas mention de la sortie de Nick Carter. Cette association de l’acteur à son personnage intervient a posteriori notamment dans la promotion des films qu’il met en scène. Le succès fulgurant de la série[12] propulse Pierre Bressol sur le devant de la scène cinématographique. Ciné-Journal se fait l’écho de cette nouvelle vedette en publiant le courrier d’une admiratrice finlandaise déclarant son amour à « Monsieur Nick Carter »[13]. Même si l’authenticité d’une telle lettre peut être mise en doute, celle-ci met en évidence deux choses. D’une part, l’ambition mondialisatrice de la série et la conception progressive d’un vedettariat international. D’autre part, la confusion et l’assimilation totale de l’acteur à son rôle, puisque la lettre s’adresse directement à Nick Carter et que Georges Dureau ne mentionne jamais que « l’aimable artiste qui incarna Nick Carter » sans citer le nom de Pierre Bressol[14]. Acteur à succès il devient suffisamment important pour obtenir une autonomie financière assez rare à une époque où la production est largement sous la mainmise du producteur[15]. Né à Marseille, il retourne s’installer sur la Riviera à partir de 1909[16] afin de tourner tout d’abord quelques films pour Radios Films, une filiale d’Éclipse, puis le serial Nat Pinkerton pour la maison-mère. C’est en 1911, avec la diffusion mensuelle des épisodes, que le nom de Pierre Bressol devient un argument marketing. Si ce n’est pour les productions du Film d’Art ou de la SCAGL dont les acteurs sont avant tout des comédiens de théâtre renommés, le nom des acteurs n’apparaît qu’extrêmement rarement, surtout au tout début des années 1910[17]. Mais comme le montre l’illustration ci-contre (fig. 4) au nom est aussi associée la photographie de l’acteur. Si la fin du XIXe et le début du XXe siècle voient la prolifération des photographies et des illustrations pour la presse, il reste néanmoins que la présence d’une photographie est un témoignage notable de la popularité d’une personnalité publique d’autant plus dans une presse corporatiste à plus petit tirage comme celle de Ciné-Journal ou du Courrier Cinématographique. Des photographies de Pierre Bressol sur scène avaient déjà circulé dans la presse généraliste mais jamais en tant que portrait individuel. L’image est à considérer à la fois comme moyen promotionnel et comme vecteur important de reconnaissance. Les affiches en couleur disponibles à la sortie de chaque épisode participent à cette dynamique de diffusion de l’image de l’acteur, et contribuent à l’institutionnalisation de sa persona cinématographique. D’autant que le physique de Pierre Bressol, quoiqu’il paraisse aujourd’hui assez commun, est à l’époque valorisé dans la presse qui met l’accent sur le caractère exotique du corps méditerranéen du comédien. Le dernier quart du XIXe siècle est en effet un moment où l’exotisme devient un argument publicitaire pour les exploitants de salles de spectacle[18]. L’altérité, souvent issue de l’empire colonial, est un motif de curiosité pour le public de la Troisième République et tout un pan de l’industrie du spectacle se forme ainsi autour de troupes venues des quatre coins du monde (des troupes japonaises aux artistes noirs originaires des colonies françaises). D’autant que pour le public, ce qui intrigue n’est pas tant l’origine réelle de l’artiste que l’origine supposée, mise en exergue dans la presse. Dans ce contexte culturel, Comoedia peut, sans choquer, qualifier le physique méditerranéen de Pierre Bressol « d’ultra exotique », un physique qui « va d’ailleurs très bien » avec son rôle du Brésilien dans une reprise de La Vie Parisienne aux Variétés en 1911[19]. Il en va de même au cinéma où le physique de Pierre Bressol est également un motif de curiosité. Sans cesse renvoyé au rôle de Nick Carter puis de Nat Pinkerton, la réussite du comédien peut en partie s’expliquer par la nouveauté d’un physique méditerranéen pour interpréter le rôle d’un détective. De taille moyenne, trapu et volontiers physique, Nick Carter s’éloigne de la conception du détective-pensant à l’anglaise type Sherlock Holmes pour devenir détective-actant, un homme d’action. Ersatz du Sherlock Holmes de Conan Doyle, Nick Carter comme Nat Pinkerton s’éloignent de leur modèle pour forger un nouveau type de détective qui « convient à merveille au cinéma » comme le souligne Georges Dureau dans Ciné-Journal quelques semaines après la diffusion du premier épisode du serial de Victorin Jasset. « Poursuites, crimes, arrestations, guet-apens, enlèvement, etc… tout cela est bien de la matière cinématographique »[20]. L’accent est mis sur la dimension éminemment physique, presque organique du genre policier au cinéma, que la stature et le jeu de Pierre Bressol incarnent à la perfection (fig. 5). Les premières années de la décennie sont donc fastes pour l’acteur qui, en point d’orgue, reçoit la Légion d’honneur en 1913[21].

Difficile renouvellement de l’après-guerre

L’entrée en guerre a un fort impact sur la carrière de Pierre Bressol. En effet, Nat Pinkerton est alors adapté des dimes novels de la maison Eichler, qui publie aussi les aventures de Nick Carter. D’origine allemande, la maison d’édition est frappée par la vague xénophobe antigermanique qui déclenche une vendetta sur la production culturelle d’outre-Rhin. Les romans Nat Pinkerton subissent ainsi les assauts répétés de plusieurs quotidiens nationalistes[22], finissant par une interdiction de parution en 1916[23]. Combiné à la mobilisation de Pierre Bressol, le serial s’arrête en 1915 après une trentaine d’épisodes[24]. L’acteur à la constitution fragile ne reste pas longtemps sous les drapeaux[25]. Pendant cette période, il tourne quelques bandes courtes pour Pathé frères dont un drame patriotique, Les Petits soldats de plomb (1916)[26] : un enfant dont le père est au front rêve d’une victoire des troupes françaises et du retour de son père dans le foyer familial. Le film propose une séquence de combat animée en stop-motion en substitution d’images documentaires du front qui donne à l’œuvre un caractère plus léger et optimiste à l’attention des enfants. Démobilisé en 1916, la carrière de l’acteur est amplement ralentie. Il revient au théâtre où il faisait encore quelques incursions avant-guerre alors qu’il était au sommet de sa popularité cinématographique. Une tentative de relance du personnage de Nick Carter le temps de deux films Le Mystère de la Villa Mortain (1919) et Une goutte de sang (1920), tous les deux produits par Éclair, n’est visiblement pas un franc succès. C’est plutôt au théâtre où il renoue avec le succès dans l’adaptation de la Dame de chez Maxim’s de Feydeau. La pièce est un succès critique et public puisqu’elle sera jouée de manière ininterrompue pendant près de deux ans ; Pierre Bressol ne se départit pas de son rôle de marquis du Vélin. Une adaptation cinématographique dont il serait le metteur en scène est même évoquée dans la presse[27]. Ce regain de popularité lui permet de revenir au cinéma et de fonder la société « Les Films Pierre Bressol ». Son premier film produit est un film à épisodes, Le Loup-Garou, coréalisé avec Jacques Roullet. Il est tourné dans le courant de l’année 1923. Les cinq épisodes sont une adaptation d’un roman d’Alfred Machard qui ressortira l’année suivante, agrémenté de photographies du film, prenant une forme proche du ciné-roman alors très en vogue. L’édition et la diffusion sont assurées par Gaumont qui rachète les droits de l’œuvre. Sans être un immense succès, le film est toutefois diffusé en métropole et dans les colonies pendant les deux années suivant sa sortie (jusqu’à Hanoï où sont organisées des séances début 1926[28]). Continuant le théâtre en parallèle, il joue dans une pièce du même Jacques Roullet Le Légionnaire. Cette dernière est un succès et une adaptation cinématographique est engagée quand Pierre Bressol décède le 9 avril 1925. La même année que deux références du cinéma français : Max Linder et Louis Feuillade.

Bibliographie

Références

- ABEL Richard, The Cine goes to town: French Cinema 1896-1914, Los Angeles, UCLA, 1994, 576 p.

- BERNARD Youen, L’Éclipse, histoire d’une maison de production et de distribution cinématographique en France de 1906 à 1923. Mémoire de maîtrise de l’université Panthéon-Assas, 1993.

- CAROU Alain et LETOURNEUX Matthieu, « Le cinéma des premiers temps et le « discours médiatique » du crime », Mille huit cent quatre-vingt-quinze, n°75, 2015, pp. 30-47.

- CHIRAT Raymond et LE ROY Éric, Catalogue des films français de fiction de 1908 à 1918, Paris, Cinémathèque française, 1995, 370 p. (Librairie du premier siècle du cinéma)

Archives biographiques

AD Bouches du Rhône : acte de naissance, Marseille, 12 janvier 1874, registre 1 p. 50, Pierre Dubois.

AD Var : acte de mariage, Sanary-sur-Mer, 1913-1915, p. 181, mariage Dubois et Périnaux, cote 7E_130_31.

AD Paris :

- 13e arrondissement, acte de décès n°1506, 9 avril 1925, Pierre Dubois

- Déclaration de succession, 6 octobre 1925, cote DQ7 30146, et 13 novembre 1925, cote DQ7 30148

- Livret militaire de Pierre Dubois, matricule 4766, cote D4R1 805

- Jugement Huguenet – Bressol du 16 février 1905, Tribunal administratif de la Seine, 5e chambre, 2e section, cote DU5 1390

- Jugement préparatoire Deval – Bressol du 26 mai 1911, Tribunal administratif de la Seine, 3e chambre, 2e section, cote DU5 1628

- Jugement définitif Deval – Bressol du 15 novembre 1912, 1er jugement, cote DU5 1676

Retour aux éditorialisations

Retour aux éditorialisations