Notice du film

Titre :

Sœur Angélique

Métrage :

220 mètres (dont 198 mètres en couleurs)

Année de production :

1909

Société de production :

SCAGL

Société de distribution :

Pathé Frères

Réalisateur :

Michel Carré (Paris, 7 février 1865-11 août 1945)

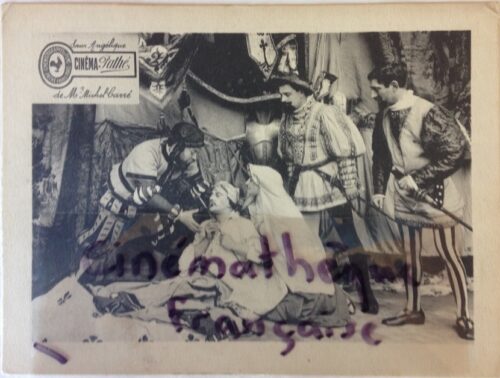

Après un début et une première phase de carrière dans le théâtre, suivant les pas de son père (Michel Carré, 1821-1872) et de son cousin (Albert Carré, 1852-1938), Michel Carré fils (fig. 2) se tourne vers le cinéma à plus de quarante ans, en 1907, appelé par Edmond Benoît-Lévy pour adapter à l’écran L’Enfant prodigue, sa pantomime accompagnée d’une musique d’André Wormser, écrite en 1890, avec laquelle il avait renouvelé le genre.

En 1908, la SCAGL l’embauche comme scénariste puis l’année suivante comme metteur en scène. Au sein de cette maison, aux ambitions à la fois artistiques et populaires, il devient vite une des figures phares, à la suite de son directeur général Albert Capellani. Il en est le collaborateur jusqu’en 1912, travaillant à une quarantaine de films, parmi lesquels : L’Assommoir (1909), Athalie (1910), Notre Dame de Paris (1911), Le Mémorial de Sainte-Hélène (1911).

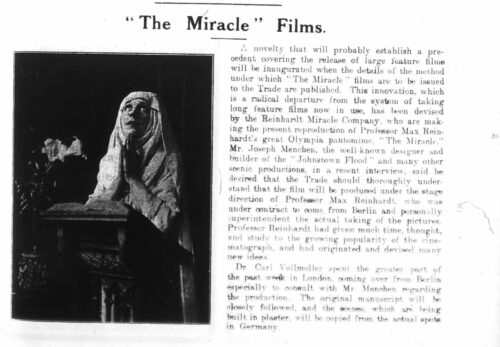

Après avoir quitté la SCAGL, il se rend à Vienne pour une transposition cinématographique du Miracle – drame pantomimique mis en scène par Max Reinhardt et écrit par Karl Gustav Volmöller – pour le producteur américain Joseph Menchen. Il fonde ensuite avec Paul Barlatier la Phocéa Film, à Marseille, qu’il quitte rapidement.

Dans les années 1920, outre la reprise d’une plus intense activité théâtrale, il s’engage en tant que président de la Société des Auteurs de Films (SAF), entre 1922 et 1925, dans le combat pour la reconnaissance officielle de la profession cinématographique pour conférer aux scénaristes et aux metteurs en scène de films le même statut juridique que celui des auteurs dramatiques. Sous sa direction et son impulsion, la SAF se rapproche progressivement de la SACD, jusqu’à fusionner avec elle en 1929.

Nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1927, il meurt à Paris en 1945, peu de mois après la visite de la Commission de recherche historique de la Cinémathèque française venue recueillir ses souvenirs et son témoignage.

Acteurs / Actrices :

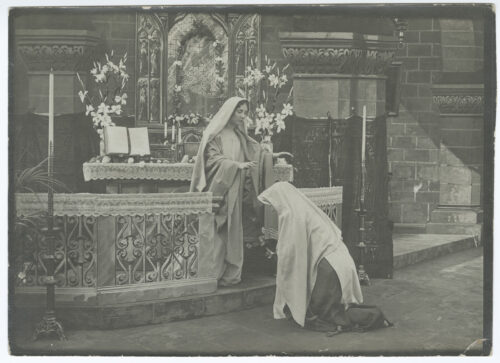

Marguerite Ninove (Théâtre du Châtelet) (fig. 3) ; Paul Capellani (Théâtre de la Renaissance)

État et localisation du film :

Selon le catalogue de la FIAF, la seule copie existante du film est conservée à la Library of Congress (une copie nitrate 35 mm et un contretype de sauvegarde acétate 35 mm).

Résumé et analyse du film

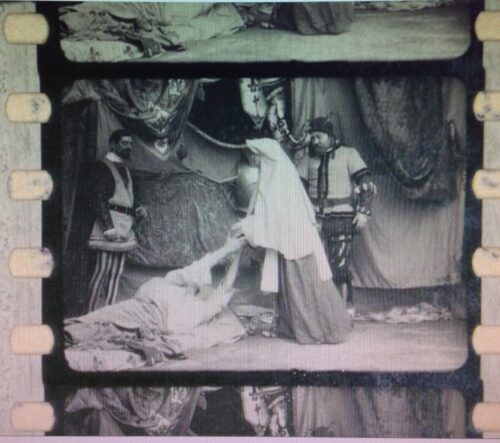

Le résumé conforme à la vue avec photogrammes déposé à la BnF[1] (fig. 4) présente le film ainsi :

Michel Carré qui, après de nombreux succès au théâtre, a conquis à son tour le public du cinéma, nous donne avec Sœur Angélique une fort jolie légende…

André de Santis, un jeune officier du roi François Ier, devait épouser Jeanne de Chazal. Leur mariage a été rompu. De désespoir, André est parti pour la guerre, Jeanne est entrée en religion : elle est devenue sœur Angélique. La fatalité a voulu qu’André fut blessé mortellement dans un combat, à peu de distance du couvent où la jeune fille est cloîtrée. Avant de mourir, l’officier écrit à celle qui fut sa fiancée pour la conjurer de venir recueillir son dernier soupir. Un de ses soldats se charge de porter la lettre à la jeune religieuse, mais malgré son désespoir, celle-ci doit rester à son poste, la règle du couvent est formelle. André de Santis devra donc mourir sans la revoir. Mais la statue de la Vierge devant laquelle sœur Angélique demeure abîmée de douleur, s’anime, grandit, prend le visage et la robe de son aimable servante à laquelle elle semble dire « Va ! Pour un instant je serai “toi”. Cours porter la consolation suprême à celui qui va mourir ! Personne ici ne saura que tu t’es absentée ». Sœur Angélique, confiante, s’incline devant le miracle et suit l’envoyé de son fiancé au chevet duquel elle arrive assez tôt pour lui fermer les yeux. Après quoi, infiniment triste, mais le cœur apaisé, elle regagne son couvent. Elle arrive devant l’autel où la Vierge l’a remplacée. Marie alors reprend sa forme divine, et bientôt ce n’est plus que devant sa statue inanimée que sœur Angélique se prosterne avec reconnaissance et humilité.

Cette pièce, empreinte d’une exquise et délicate poésie, est interprétée avec tact et émotion par Mlle Ninove du Châtelet et M. Capellani de la Renaissance.

Ce film se définit donc comme une féerie moyenâgeuse – dans l’acception de « Moyen Âge » tardif ou long comme proposée par Jacques Le Goff. Le récit prend place au temps de François Ier, soit en plein XVIe siècle, à la Renaissance.

Il s’intègre de façon à la fois exemplaire et singulière dans la stratégie de la SCAGL, caractérisée par le binôme dialectique « intertextualité/patrimonialité » qui caractérise les séries d’art françaises de l’époque[2].

L’intertextualité est en effet assurée par la présence de personnalités appartenant au monde du théâtre, dont la participation est signalée sur tous les supports promotionnels du film : Michel Carré, bien évidemment, ainsi que les acteurs, Marguerite Ninove et Paul Capellani (fig. 1, 5 et 6).

L’aspect patrimonial, qui s’appuie sur un savoir commun et sur une culture partagée par une large audience, ne passe pas ici, comme à l’habitude, par la référence à un texte connu d’un auteur à succès.

Bien que le film soit présenté comme une adaptation, pour conférer du prestige à l’histoire, mais aussi pour la légitimer dans son aspect religieux, il s’agit plus probablement d’une création semi-originale de Carré, composée et assemblée à partir de plusieurs sources préexistantes, sans qu’aucune soit citée de façon explicite.

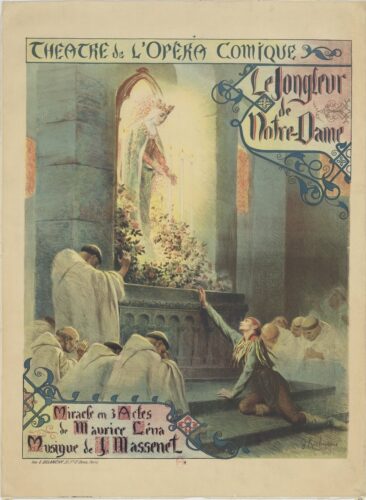

La principale semble cependant une légende du Moyen Âge déjà revisitée par Charles Nodier et Maurice Maeterlinck[3] (fig. 7), entre autres, qui raconte les aventures d’une nonne qui s’enfuit de son couvent pour suivre sa passion ardente pour un chevalier et qui, dans sa fuite, est remplacée par une statue de la Vierge qui s’anime miraculeusement et qui l’attend jusqu’à son retour, après nombre d’années passées dans le péché et la misère.

Mais ce premier récit est modulé et tempéré par des emprunts provenant d’autres textes ou histoires. En particulier, l’inspiration de Carré se nourrit d’une comédie du XVIIe siècle de Corneille, La Place Royale ou l’Amoureux extravagant et du Jongleur de Notre Dame, miracle lyrique en trois actes de Maurice Léna[4] (fig. 8) – cette référence ne manque pas d’être remarquée et signalée par un journaliste du Petit marseillais[5]. On peut y lire aussi un récit de l’histoire de Louise de la Fayette (1618-1665), favorite de Louis XIII entrée au couvent comme Sœur Angélique, à laquelle le roi continua de rendre visite et de témoigner son affection jusqu’à la fin de sa vie[6].

Quelqu’un dans la presse prise ce travail savant de fusion et réélaboration de plusieurs histoires à partir de différentes sources littéraires et historiques – c’est-à-dire, la façon avec laquelle Michel Carré « a habilement mêlé le miraculeux au réel »[7] – dont le résultat est une version nouvelle ou semi–nouvelle de la légende.

Mais le travail scénaristique que Carré mène pour ce film peut s’apparenter aussi à la « politique du consensus »[8] adoptée par la SCAGL pour la représentation de l’histoire – et de toutes les histoires – , visant à gagner un public le plus large possible dans une conception interclassiste de cinéma, affirmé en tant que spectacle à la fois artistique et populaire et participant ainsi à la construction d’une culture de masse.

En effet, la version de la légende donnée par Carré est épurée de tous les éléments pouvant être conflictuels ou choquants pour la sensibilité des spectateurs. Ainsi tout détail érotico-passionnel est évacué pour ne laisser place qu’à l’expression essentielle de sentiments nobles et purs.

L’aspiration à gagner la faveur du peuple et de l’élite en même temps est un autre aspect qui témoigne de la volonté consensuelle de la SCAGL. La présence de l’élément miraculeux et la façon dont celui-ci est traité, signifie aussi une acceptation de la forme attractionnelle et de l’esthétique spectaculaire traditionnelle. En effet, grâce à la fortune médiatique de certains événements dévotionnels qui se sont produits en France tout au long du XIXe siècle – notamment, les apparitions de la Vierge à Bernadette Soubirous à Lourdes –, le surnaturel, dans sa forme proprement catholique, est encore très répandu au début du nouveau siècle, surtout dans les classes populaires nourries d’images. L’imagerie sulpicienne s’affirme en effet comme une des esthétiques privilégiées du catholicisme contemporain. La représentation filmique de la statue de la Vierge qui s’anime pour résoudre miraculeusement l’action est conforme à la culture visuelle des croyants de l’époque.

Cependant, les codes culturels du tournant du siècle autorisent à penser le miraculeux chrétien et ses formes néo-gothiques comme merveilleux[9]. Le public bourgeois, aisé et cultivé peut donc, lui aussi, accepter une telle représentation, grâce et en raison d’un décalage de cette représentation dans le temps. Un Moyen Âge fantastique et idéalisé est le lieu où ces superstitions sont nées et peuvent légitimement continuer à vivre, tout comme son inscription dans un genre précis, le conte féérique.

Dans cette double aspiration, artistique et populaire, Sœur Angélique se porte donc à la rencontre du public laïque comme du public confessionnel, en se proposant véritablement comme une forme de culture nationale.

Comœdia ajoute à notre connaissance du film une information anecdotique mais néanmoins révélatrice de la mise en scène et de la méthode de travail de Carré plus généralement : « À remarquer un très curieux effet de pluie, car il tombait de l’eau à torrent quand la vue a été prise »[10] nous révèle le quotidien. Cette mention nous renvoie à la facilité et à la rapidité avec lesquelles Carré sait s’adapter aux conditions de tournage et aux imprévus. Fleur de Pavé est un autre exemple de cette faculté. Selon le récit livré par Carré à la Commission de recherche historique en 1945[11], ce film fut conçu suite à l’arrêt du tournage d’un autre film à cause de la neige, situation « bien ennuyeuse » pour Capellani, qui se plaint de ne pas avoir « un scénario de neige » déjà prêt. Carré s’enferme alors dans un cabinet, et en une demi-heure « bâcle » un scénario avec les éléments dont il disposait.

On connaît deux autres films proches de Sœur Angélique auxquels Carré a travaillé durant les années passées à la SCAGL : Le Messager de Notre Dame[12] et La Vision de frère Benoît (1911), que Carré met en scène, sur un scénario de Léon Boulnois. Dans ce cas, le motif du merveilleux chrétien se trouve à nouveau inscrit dans un cadre moyenâgeux. On peut supposer que c’est en raison de cette maîtrise reconnue dans ce genre de sujets et son traitement filmique, que Joseph Menchen l’appella en 1912 à Vienne pour la transposition à l’écran du Miracle (fig. 9).

Réception et diffusion en France

Sœur Angélique connaît une distribution importante, ce qui prouve l’intérêt que la SCAGL et Pathé lui portaient. Son caractère à la fois « artistique », « fantastique » et « religieux » le rend en effet présentable dans différents types de séances, et exploitable pour des projections à différents moments de l’année (comme, par exemple, pendant les fêtes de Noël).

Dans les annonces de la presse, la notice du film est souvent accompagnée par l’évocation explicite du nom de Michel Carré, gage de légitimité et de prestige et parfois, mais plus rarement, par celle des acteurs.

Lors de la première phase de distribution, à l’été 1909, qui suit immédiatement sa confection, Pathé le propose toujours avec L’Homme aux poupées (Le Film d’Art, 165 m) et Jim et Willy désirent se marier (Georges Monca, SCAGL, 185 m) : le drame artistique et le film comique « du moment » qui, avec la légende féerique-religieuse, composent un triptyque qui se veut à la fois équilibré – dans les différents sentiments et humeurs engendrés chez le spectateur – et de qualité.

- 27 juin 1909 : à Mulhouse au Cinématographe du Wintergarten (10 faubourg de Colmar). Il fait partie d’un programme d’« excellence » qui inclut « vingt numéros » (ce terme désignant autant les films que les attractions) et des morceaux de phono-cinéma (L’Express, 27 juin 1909, p. 2-3).

- 11 juillet : à Paris, au Cirque d’Hiver (Le Journal, 11 juillet 1909, p. 6 ; Le Soleil, 11 juillet 1909, p. 3 ; Le Figaro, 11 juillet 1909, p. 5). Comœdia l’annonce également en programme à l’Omnia, le 13 juillet, en invitant ses lecteurs à « ne pas manquer d’aller voir le scénario de Michel Carré » et en soulignant que « c’est la mise au cinématographe d’une touchante légende, dont la réalisation n’eût pas été possible au théâtre » ; c’est le seul film du programme que le journal cite, précisant : « Le reste du spectacle est tout à fait réussi. L’Omnia ne cesse pas d’ailleurs de faire le maximum » (Comœdia, 13 juillet 1909, p. 3).

- 16 juillet : Sœur Angélique est annoncé pour la semaine au Pathé Grolée de Lyon (Kinéma, n° 20, 5 juillet 1909).

- 23 et 24 juillet : à Saint Quentin, au Music-Hall-Cinéma Pathé (salle Omnia – 123 rue d’Isle), pour deux « grandes représentations de gala » qui incluent, outre Sœur Angélique (« drame sensationnel ») et d’autres vues cinématographiques, des attractions (« partie Music-Hall ») : « Dulac, phénomène vocal, chanteur à trois voix : Ténor, Barytone, Soprano ; et les 3 Jacky, équilibristes de la mort (exercice sensationnel) » (Le Guetteur de Saint Quentin, 23 juillet 1909, p. 3 ; L’Égalité de Saint-Quentin et de l’Aisne, 24 juillet 1909, p. 3).

- 27 août : à Marseille (pour la première fois programmé avec Jim et Willy et L’Homme aux poupées), il est projeté pendant une semaine à l’Eden-Cinéma, présenté comme « poétique scénario légendaire, du maître librettiste Michel Carré », et « vue poétique qui séduit tous les amateurs de nos vieilles légendes (…) où le miracle de la Vierge substitué à sœur Angélique est rendu d’une façon merveilleuse » (Le Petit marseillais, 27 août 1909, p. 2 ; 31 août 1909, p. 2).

- 2 octobre : il sert de film prestigieux pour l’inauguration d’une nouvelle salle Pathé, la salle Sainte-Cécile à Dunkerque. Le reporter du Dunkerque-Sports dresse un compte-rendu de la soirée inaugurale avec force détails, chose rare à l’époque, évoquant une « foule aussi nombreuse que choisie » qui, à l’apparition du premier film, « manifesta une telle joie… [qu’elle] applaudit à tout rompre ». Il nous informe aussi que des « angoisses apportées par les drames » et les « scènes palpitantes » (Sœur Angélique, mais aussi le Rapt), « suivies avec une grosse émotion », « compensées » par la partie comique (Un bobo mal placé, Ceux qui font la mode, etc.) – « ce qui m’a fait penser – observe encore, et avec justesse, le journaliste – que Pathé réunissait en quelques heures tout ce que l’on recherchait au théâtre ». Certains passages de la chronique sont aussi réservés aux choix d’accompagnement musical ; le journaliste soulignant « la précieuse intervention d’une musique appropriée à chaque scène, ce qui permet de suivre avec plus d’intérêt encore, les petites merveilles qui nous sont offertes. Cette musique, nous la devons à l’habile pianiste qu’est M. Adolphe Pieters dont les improvisations s’envolent tantôt avec tristesse, tantôt avec joie, donnant selon la circonstance, aux images qui défilent sur l’écran la parole qui leur manquent » (P. C., « Au Cinématographe Pathé », Dunkerque-Sports, p. 3) (fig. 10).

- 28 octobre : Sœur Angélique est au Cinéma National Pathé, à Pau, dans un spectacle « particulièrement recommandé » et « composé pour les familles, pensions et collèges » (L’Indépendant des Basses-Pyrénées, 28 octobre 1909, p. 3).

- 29 octobre : le film est présenté à Saint-Étienne[13].

- 9 décembre : le film est annoncé à Bourges, au Cinéma Monopole (Salle des fêtes), inscrit dans un programme « instructif et intéressant » (L’émancipateur, 9 et 12 décembre 1909, p. 2 ; La Dépêche du Berry, 9 et 12 décembre 1909, p. 2 et 3).

- 26 décembre : il est projeté à Arcachon au Cinéma Pathé (Arcachon-Journal, 26 décembre 1909, p. 2).

- 21 janvier 1910 : le film est de nouveau à Saint-Étienne, à l’Eden-Cinéma cette fois-ci (Mémorial de la Loire et de la Haute-Loire, 21 janvier 1910, p. 2).

- 26 février : projeté pour une semaine à la Grande Taverne, à Dijon (Le Petit Bourguignon, 26 et 28 février 1910, p. 5).

- 20 août : le film arrive dans les colonies, notamment à Alger, au Kursaal (Annales africaines : revue hebdomadaire de l’Afrique du Nord, 20 août 1910, p. 403).

- 2 octobre : projeté à Tiaret, au Tiaret-Cinéma, (L’écho de Tiaret, 2 octobre 1910, p. 3).

- 26 février 1911 : Sœur Angélique est programmé à Bar-sur-Seine, dans la salle du café de la Gare, au sein d’un programme de Cinéma Pathé composé pour la plupart d’anciennes vues de la maison en couleurs (« 1. Loïe Fuller (vue à transformation et en couleurs) ; 2. Les tulipes (vues en couleurs) ; 3. Fabrication du champagne (genre) ; 4. Les verres enchantés (vue en couleurs et à transformations) ; 5. Cartouche, le roi des voleurs (grand drame historique, en couleurs) ; 6. Le pied de mouton (grande féerie, en couleurs) ; 7. Sœur Angélique (grand drame sensationnel) ; 8. J’ai perdu la boule (fou rire) »). On peut ici lire la stratégie de recyclage que Pathé fait de son catalogue, pour des projections dans les petites villes de province de la France rurale où, encore en 1911, le cinématographe constitue une attraction en soi, en tant qu’appareil technologique.

Réception et diffusion aux États-Unis

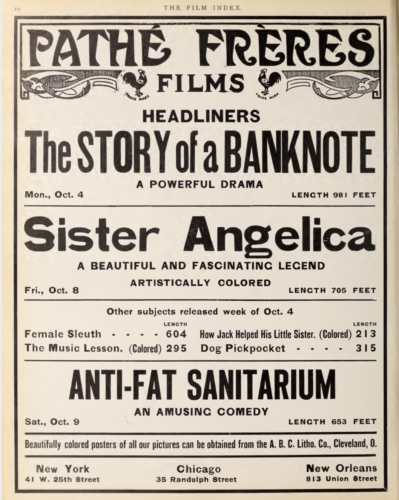

Le film est distribué aux États-Unis, à partir du 8 octobre 1909, sous le titre Sister Angelica (The Film Index, n° 41, 9 octobre 1909, p. 6, p. 7 [résumé avec un photogramme], p. 10) (fig. 11). Le nom du réalisateur et des acteurs a disparu de la présentation. Seul Variety (n° 6, 16 octobre 1909, p. 12) présenta Carré comme « a French man of letters » [« un homme de lettres français »] sans le nommer, alors qu’il signale les acteurs, comme « all prominent in the Parisian dramatic theatres » [tous importants dans les théâtres dramatiques parisiens], sans plus. D’ailleurs, comme le Film Index le souligne, ce film est l’un de ceux « which are not put out as art films but which deserve to rank as such » [qui ne sont pas présentés comme des films d’art mais qui méritent d’être classés comme tels][14]. La presse américaine insiste sur l’intérêt artistique du film, sur sa mise en couleurs, sur sa précision photographique ainsi que sur sa mise en scène dramatique.

Cette distribution états-unienne est accompagnée d’un discours visant à rassurer le public : le film est respectueux de la morale et du sentiment religieux :

« The transformation effect is so finely worked and the entire production is made in so reverent a spirit that he would be a carping churchman indeed who would quarrel with the story. It teaches a lesson far more potent than a sermon from the pulpit and there is not the slightest suggestion of carnal love to taint the moral of the tale »[15] (The Film Index, n° 42, 16 octobre 1909, p. 4)

« Religious people would be ordinary be offended by the more or less exact reproduction of their church ceremonials, but in this case these scenes are set forth with the greatest dignity and sincerity »[16] (Variety, n° 6, 16 octobre 1909, p. 12)

Afin d’écarter le moindre soupçon d’immoralité ou de blasphème, le Moving Picture World donne au film une interprétation toute humaine, en insistant sur sa valeur universelle de symbole d’amour maternel, au-delà de toute différence nationale, culturelle ou religieuse :

« It is a manifestation of the mother spirit, the one love which sways all mankind alike, no matter what creed or race they represent. The mother love is the great theme here and around it has been woven this tender story. No one can see it without being made better. No one can see it without understanding more clearly what the mother love means »[17] (Moving Picture World, n° 17, 23 octobre 1909, p. 568)

Les précautions avec lesquelles Sœur Angélique est présenté aux États-Unis renvoient à la culture protestante du public, pour laquelle la dévotion à la Vierge Marie sur laquelle repose le film, n’a pas cours. Cette croyance catholique est un point sensible d’un point de vue culturel ; mais il a aussi à voir avec l’émergence de la censure, qui justement vers 1909 est partagée entre une autocensure des sociétés de production visant à limiter l’intrusion dans l’industrie d’instances de contrôle externes, et une organisation d’état, avec la création de la National Board of Censorship.

Bibliographie

Sources primaires :

- « Carré (Michel) », dans Charles-Emmanuel Curinier (dir.), Dictionnaire national des contemporains, t. 2, 1899, p. 8.

- Commission de recherche historique, « Michel Carré : réunion du 12 février 1945 », Cinémathèque française, CRH19-B1 : http://www.cineressources.net/consultationPdf/web/a000/036.pdf.

- « Sœur Angélique : film de Michel Carré », scénario (résumé conforme à la vue) avec photogrammes, Joinville-le-Pont, 1909, Bibliothèque nationale de France/Arts du spectacle.

Études fondamentales :

- Amy de la Bretèque, François, L’Imaginaire médiéval dans le cinéma occidental, Paris, Honoré Champion, 2004.

- Amy de la Bretèque, François, « Représentations du Moyen Âge dans les séries d’art françaises », Mille huit cent quatre-vingt-quinze, n° 56, 2008, pp. 288-303 : http://journals.openedition.org/1895/4080.

- Azoury, Philippe, Les Miroirs de la dispersion : la SCAGL, exemple pour une archéologie du vocable « film d’art », mémoire de DEA, sous la direction de Michel Marie, Université de Paris 3, 1995.

- Carou, Alain, Le cinéma français et les écrivains, histoire d’une rencontre 1906-1914, Paris, École nationale des chartes/AFRHC, 2002.

- Carou, Alain, « Cinéma narratif et culture littéraire de masse : une médiation fondatrice (1908-1928) », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, n° 51, octobre-décembre 2004, pp. 21-38.

- Le Forestier, Laurent, « L’art et les manières. Quelques hypothèses sur la généralisation des séries d’art en France », Mille huit cent quatre-vingt-quinze, n° 56, 2008, pp. 267-287 : http://journals.openedition.org/1895/4081.

- Saint-Martin, Isabelle, « Approches du merveilleux dans la culture catholique du XIXe siècle », Romantisme, n° 170, 2015, pp. 23-34 : https://www.cairn.info/revue-romantisme-2015-4-page-23.htm.

Retour aux éditorialisations

Retour aux éditorialisations