Exposition “La poésie dans le cinéma muet de 1908 à 1919 – Carole Aurouet”

Dans les années 1910, la séance se caractérise par son hybridité. Elle contient des attractions, aussi bien des acrobaties que des chansons. Il est à relever l’insertion moins connue de déclamations de poèmes, aux configurations variées. Réciter un poème intervient alors comme une performance au même titre que celle purement physique d’un jongleur ou d’un voltigeur.

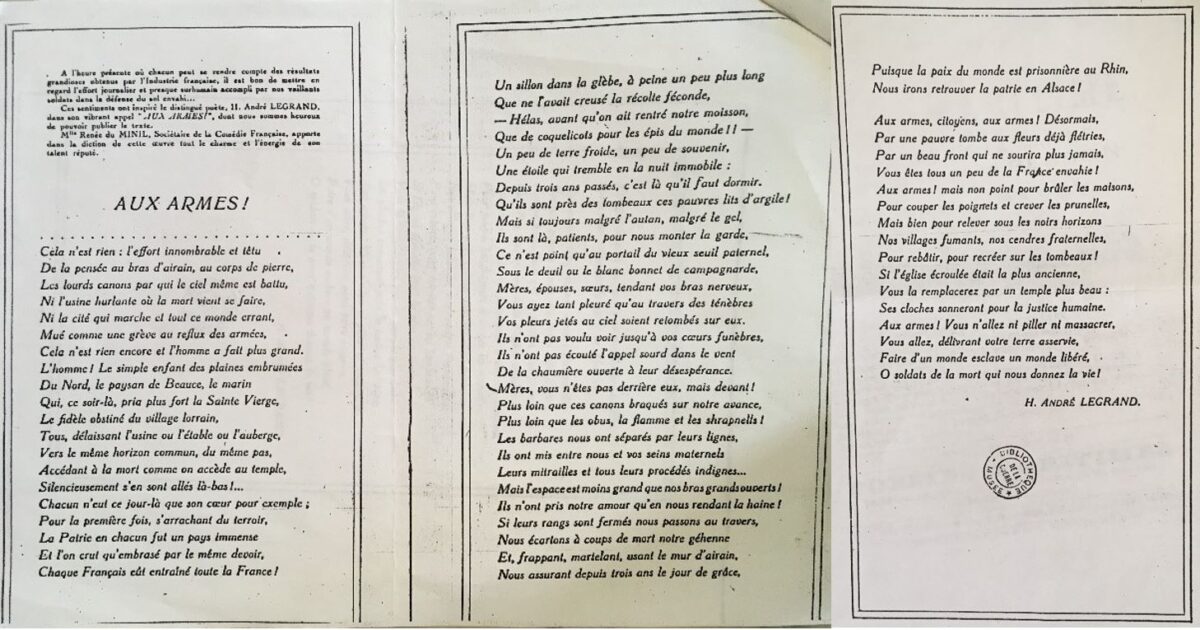

Le poème peut être dit durant la projection, en lien avec l’image. Ainsi, en 1917, au Gaumont Palace, La Puissance militaire de la France, tiré des documents de la Section cinématographique de l’Armée, est accompagné d’une lecture du poème « Aux Armes ! », composé par Henri André Legrand[1] et déclamé par Mlle Renée du Minil, sociétaire de la Comédie-Française. Le grand orchestre de Paul Fosse et Eugène Poncin, composé de 125 musiciens, accompagne l’ensemble. Les 68 alexandrins déclamés sont reproduits dans le programme. La musique vient magnifier le poème, qui vient magnifier à son tour les images ; avec une transdisciplinarité exaltant les vertus patriotiques en faisant appel aux émotions.

[1] Henri André Legrand (1896-1985) : https://data.bnf.fr/fr/14766753/h__andre_legrand/

Programme du Gaumont Palace de 1917

Une telle configuration se répète en 1919 au Lutétia Wagram (31 avenue Wagram – 75017) avec La Suprême Épopée, illustrations cinématographiques d’Henri Desfontaines accompagnées d’une déclamation du poème de H. André Legrand avec une musique de Camille Erlanger. L’ensemble bénéficiera d’une parution aux éditions Delac Vandal & Cie, avec le texte et les images. Cette mixité n’est pas uniquement le fait des films patriotiques. Dès 1908, lors de la projection de L’Assassinat du Duc de Guise, un poème composé pour l’occasion par Edmond Rostand, « Le Bois sacré », est récité par Charles Le Bargy, accompagné par une musique de Camille Saint-Saëns. Il sera édité dans L’Illustration le 5 décembre avant de l’être en ouvrage en 1911 aux éditions Pierre Laffite. Dans Comœdia, le lendemain de la représentation, est mentionnée cette « intéressante et vraiment artistique manifestation. Elle est, je crois, la première du genre, à laquelle le cinéma ait participé ». On mentionne aussi « les vers de Rostand » qui ont été « très applaudis » mais au même titre que les images ou la musique. Ici, la projection est un élément parmi d’autres dans un spectacle global qui n’est pas spécifiquement cinématographique.

Mais le poème n’est pas toujours déclamé durant le film. Il est parfois positionné entre les projections, voire en ouverture de la séance. Au Casino de Bécon (4 rue Madiraa – Courbevoie), dans un programme d’été non daté (sans doute de 1916), est indiquée la prestation du « célèbre poète compositeur René de Buxeuil[1] dans ses Œuvres ». Cette mention laisse entendre qu’il ne s’agit pas là d’un poème composé pour l’évènement mais plutôt de ce qui s’apparente à un récital. La séance apparaît donc aussi comme une scène offerte à la poésie, sans lien forcément avec les projections. La salle de cinéma devient parfois une sorte de nouveau « Salon » qui permet de revenir à l’oralité de la poésie. Ainsi à cette époque, le cinéma apparaît comme un médium populaire et aventureux qui pourrait permettre de renouveler la poésie tout en la ramenant à sa source première.

[1] René de Buxeuil (1881-1959) : https://data.bnf.fr/fr/13789875/rene_de_buxeuil/

Existent aussi, peu connus, les Poèmes filmés. En 1917, Georges Lordier a créé Les Chansons filmées, des films cinématographiques d’après des chansons. Homme polyvalent, musicien, cinéaste, exploitant, Lordier a une vraie culture de l’hybridité. Les Chansons filmées sont utilisées « comme intermède entre deux projections ou à la fin du programme comme le faisait habituellement le Gaumont Palace avec les Phono-scènes. La société Lordier proposait les films avec ou sans chanteurs » . Fort de son succès, Lordier lance de nouvelles séries à partir de 1918, dont les Poèmes filmés ; l’entreprise prend fin en 1922 avec son décès prématuré à l’âge de 37 ans. Hugues de Bagratide – ex-pensionnaire de la Comédie-Française et acteur de cinéma – en est l’orchestrateur. Le 24 mars 1920 dans Comœdia, il réagit à un article courant de Jean-Louis Croze qui évoque l’adaptation des œuvres de la Fontaine par la société marseillaise Denizot et Cie : « Vous manifestez le désir de voir ces films “accompagnés de leur texte intégral récité, synchronisé, sans musique, dans le noir, par un bon récitant”. Permettez-moi, Monsieur, de porter à votre connaissance que j’ai déjà réalisé en 1918 dans la Maison Lordier, non pas les fables de La Fontaine qui étaient sur le chantier seulement, mais en principe le même genre de film sous la dénomination et la marque de “Poèmes filmés” (exclusivité de la Maison Lordier). C’est exactement ce que vous préconisez : avec un parfait synchronisme filmer (à une vitesse normale de 120) tout récit, poème ou poésie ayant un fond d’action – malgré des idées abstraites – et à la projection (à la même vitesse) accompagner le film de son texte, récité par un artiste dans l’obscurité. Comme preuve de ce que j’avance, je vous envoie quelques coupures du journal “Le cinéma” où vous verrez que les premiers “Poèmes filmés” que j’ai mis en scène en synchronisant “La Bonne Trouvaille”, “Le P’tit tout seul” ont été projetés et récités en même temps (ainsi que vous le désirez) dans plusieurs cinémas de Paris et de Province. ». Le 12 octobre 1929, Cinémagazine, consacre sa couverture à cette « curieuse figure de l’écran » qu’est Bagratide : « [il] créa les Poèmes filmés qui annonçaient – si l’on peut dire – le cinéphono. Tandis que l’image s’animait, un artiste récitait le texte. La tentative était audacieuse. Edmond Rostand s’y intéressait fort et, au moment où la mort le surprit, il songeait à faire tourner sa Marseillaise en poème filmé. » Ce dispositif spectatoriel apparaît comme un divertissement qui s’inscrit dans une tradition. En effet, il existait avant l’arrivée du cinématographe, sur les plaques de lanternes magiques des années 1910 où étaient inscrits les textes des chansons, contes, légendes, etc., avec des dessins peints . Une ancienne pratique en quelque sorte réactivée mais qui n’est plus centrale, juste un élément d’une séance composite dont la forme change au gré des salles.

En 1914, deux hommes dont on ignore l’identité, inventent le dispositif de « Poème lumineux ». En quoi consiste-il ? « Il s’agit de faire apparaître sur un écran des vers de MM. Viellé-Griffin, Francis Jammes, Verhaeren, Guillaume Appollinaire [sic] et autres barbes. Ces vers seront des vers de couleur, autrement dit, la projection sera, comme les perruques à la mode, bleue, verte, violette, mauve ou couleur de temps. Cela dépendra de l’inspiration de l’œuvre projetée ! Les cinémas, brasseries, cafés, restaurants, etc. seront invités à s’abonner »[1]. Sur la première page du quotidien La Liberté du 22 février 1914, dans la rubrique « Notes parisiennes », le titre éclaire explicitement l’objectif visé : « Encourager la poésie ». Et l’incipit débute avec sarcasme de la sorte :

« Il est bien certain que nous consommons très peu de poésie, surtout au café. On entend souvent :

En revanche, on n’entend jamais :

Nous ignorons tout de ces deux inventeurs – le journaliste D’Antin qui signe ce papier écrit que leurs noms sont encore « enveloppés de mystère » – si ce n’est que l’un est « peintre » et l’autre « poète ».

Cette invention – une sorte de karaoké, poétique et coloré, avant l’heure – a-t-elle été expérimentée ? Est-elle restée lettre morte ? L’absence d’occurrence dans la presse et les éphémères nous conduisent à conclure que l’avenir du Poème lumineux n’a guère été brillant. En tout cas, cette invention a été imaginée la même année qu’une autre entreprise haute en couleurs : Le Rythme coloré, projet de film du peintre Léopold Survage sur l’évolution des formes et des couleurs, projet soutenu par Apollinaire lui-même d’ailleurs[2] !

[1] Le texte de cet article figure aussi le lendemain dans Le Petit Courrier (rubrique « La poésie au café », p. 2) et dans La Tribune de l’Aube (rubrique consacrée à l’actualité, p. 1).

[2] Sur le sujet, voir notamment Les Soirées de Paris, n°26-27, juillet-août 1914 et Paris-Journal, 15 juillet 1914.