Notice du film

Titre :

Bouclette

Métrage :

2 300 mètres

Année de production :

1918

Société de production :

Société des Films Éclipse

Éclipse est une société de production fondée par George Henri Rogers et Paul Joseph Roux en 1906, sur la base de l’agence parisienne de la firme anglaise Charles Urban Trading Company. Très tôt, Éclipse procède à des rachats d’autres firmes, à commencer par sa maison mère, puis la Société générale des Cinématographes et films Radios en 1908. En matière de production, elle hérite de la spécialité de la Charles Urban Trading Company, réputée pour ses documentaires et ses actualités, et diversifie sa production afin de concurrencer ses consœurs plus anciennes. Durant la Première Guerre mondiale, Éclipse est autorisée, au même titre que Pathé, Gaumont et Éclair, à envoyer un opérateur sur le front au sein de la Section Cinématographique de l’Armée (SCA), Émile Pierre. Ses films sont distribués par plusieurs maisons, notamment l’Agence Générale Cinématographique (AGC) à partir de 1911, puis en 1917, Éclipse crée sa propre structure, la Ciné-Location Éclipse. Elle distribue également des films étrangers, essentiellement américains et italiens. Bien que les dernières années de la société nous soient encore quelque peu obscures, il semble qu’elle soit rachetée en octobre 1923 par la société Omnium EEG (Omnium d’études et d’entreprises générales), et qu’elle ait fait faillite en 1925.

Société de distribution :

Ciné-Location Éclipse

Réalisateurs :

Louis Mercanton (1879, Nyon – 1932, Neuilly-sur-Seine) et René Hervil (1881, Levallois-Perret – 1960, Sartrouville)

Louis Mercanton débute sa carrière au théâtre. Après une expérience de régisseur assistant au His Majesty’s Theatre de Londres et de régisseur général des tournées européennes et américaines de Sarah Bernhardt, il vient au cinéma en réalisant plusieurs adaptations cinématographiques de pièces de théâtre mettant en scène la comédienne, dont Jeanne Doré pour Éclipse en 1915. Avant la Première Guerre mondiale, il devient par ailleurs le directeur artistique de la société Éclipse. Il quitte Éclipse en 1919 pour fonder sa propre société de production, la Société des Films Mercanton.

René Hervil commence comme comédien, notamment au Théâtre de Montrouge et au Théâtre des Capucines, puis il apparaît à l’écran dans des films produits par la société Lux et la SCAGL. Scénariste, réalisateur et acteur pour Éclipse, Hervil y tourne seul essentiellement des séries comiques (Maud, Fred). En 1919, il rompt avec Éclipse pour rejoindre la société Phocéa-Film.

Ensemble, Mercanton et Hervil collaborent à l’écriture et à la réalisation de nombreux films chez Éclipse, dont ceux de la Série Artistique Suzanne Grandais, mais aussi Mères françaises (1916), Le Torrent (1917), Un roman d’amour et d’aventures (1917), ou encore Bouclette (1918).

Acteurs :

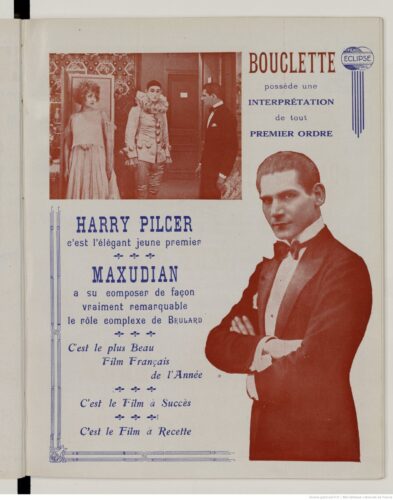

Artiste de music-hall, Gaby Deslys (1881, Marseille – 1920, Paris) se produit sur la scène de diverses salles de spectacle à Paris, puis à l’étranger, à Londres ou encore à New York, où elle rencontre Harry Pilcer (1885, New York – 1961, Cannes), danseur, comédien et chanteur américain. Ensemble, ils montent plusieurs revues, dont leur plus célèbre numéro reste « The Gaby Glide ». Des maisons de production tirent profit de leur succès et réalisent des films fondés sur leur duo. Un film américain d’abord, Her Triumph, tourné en 1914 par la Famous Players, sorti aux États-Unis en 1915 et en France en 1916 sous le titre La Remplaçante. Deux films français ensuite chez Éclipse, Bouclette (1918) et Le Dieu du hasard (Pouctal, 1919).

Élève du Conservatoire de Marseille puis de Paris, Gabriel Signoret (1878, Marseille – 1937, Neuilly-sur-Seine) acquiert sa renommée comme comédien sous la direction d’André Antoine au Théâtre Antoine puis à l’Odéon. Il mène sa vie durant une carrière parallèle au théâtre et au cinéma. À partir de 1909, il tourne notamment pour André Calmettes au Film d’Art, puis pour René Leprince et Ferdinand Zecca chez Pathé, pour Camille de Morlhon aux Films Valetta, pour Louis Feuillade chez Gaumont, ou encore pour Louis Mercanton et René Hervil dans cinq films chez Éclipse.

Comédien d’origine arménienne naturalisé français, Max Maxudian (1881, Smyrne – 1976, Boulogne) fait longtemps partie de la troupe du Théâtre Sarah-Bernhardt, où il rencontre Louis Mercanton qui le fait tourner aux côtés de Sarah Bernhardt. Chez Éclipse, Maxudian tourne trois films sous la direction de Mercanton et Hervil, Le Tablier blanc (1917), Un roman d’amour et d’aventures (1917) et Bouclette (1918), et dans Son aventure (1919) sous celle d’Hervil seul.

Résumé du film

Bouclette (Gaby Deslys), jeune ouvrière parisienne, mène une vie de misère. Le soir du réveillon de Noël, elle se trouve recueillie par le renommé mime Bernin (Gabriel Signoret), dépensier et charitable envers les enfants nécessiteux, qui tombe amoureux d’elle. Ils sont tous deux confrontés à un homme vil et cupide, Jacob Brulard (Max Maxudian), tour à tour homme d’affaires, avocat et policier, qui leur réclame l’acquittement de leurs dettes respectives, les poursuit et cherche à se venger d’eux. Bernin fait de Bouclette une artiste et une vedette, au détriment de sa propre carrière. Cependant, Bouclette, prise par le succès, délaisse son bienfaiteur, et finit même par s’enfuir avec un autre homme (Grey Stanton interprété par Harry Pilcer), tandis que Bernin est victime d’une attaque cérébrale. Consciente de son erreur, Bouclette revient à lui et ils se réconcilient.

Analyse du film

Marcel L’Herbier, qui se destine d’abord à une carrière littéraire et théâtrale et méprise le cinéma jusqu’à la révélation qu’il reçoit à la vision de Forfaiture (The Cheat, Cecil. B. DeMille, 1915), est incité par son ami Jean Joseph-Renaud, scénariste et adaptateur notamment chez Éclipse, à écrire des scénarios de films. Joseph-Renaud lui arrange de ce fait une rencontre avec Louis Mercanton, alors directeur artistique d’Éclipse. L’Herbier compose un premier scénario, Le Torrent, tourné par Mercanton et René Hervil en 1917, film considéré aujourd’hui comme disparu. Cependant, l’expérience ne se révèle pas plaisante pour L’Herbier, qui dépeint dans ses mémoires la déception qu’il a ressentie à la vision du film :

Je voyais Le Torrent. J’y apercevais des lieux et des personnages que j’avais décrits dans mon scénario. Mais dans les images du film signé Mercanton et Hervil, je ne les reconnaissais pas. Les acteurs ne « figuraient » pas exactement les personnages que j’avais inventés. Les avait-on dirigés dans un sens que je ne prévoyais pas ? Quant aux lieux, ils n’atteignaient pas à la valeur symbolique que je leur attribuais dans ma pensée. […] Après cette terrible constatation, tout était clair pour moi : j’avais écrit un scénario, je n’avais pas fait un film. Pour le faire, il eût fallu que je le réalise moi-même séquence par séquence et je m’en sentais bien incapable, ignorant toute technique. (L’Herbier, 1979, p. 27)

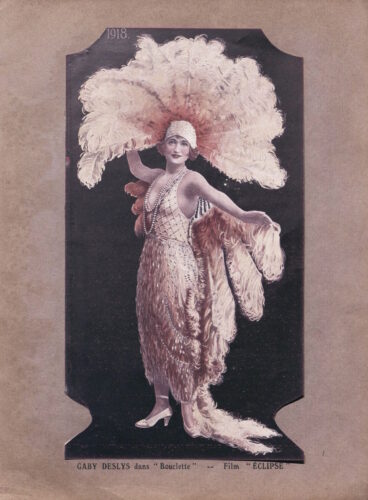

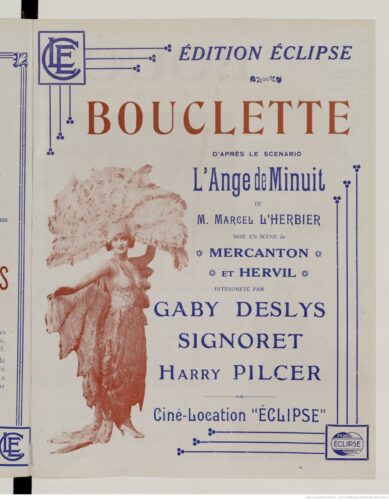

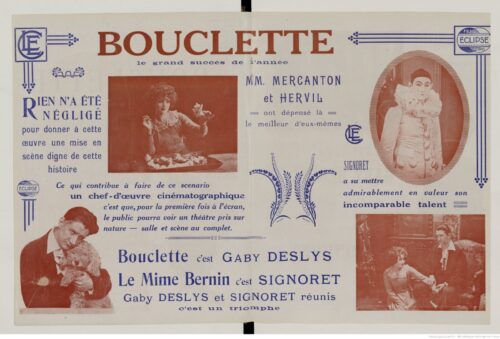

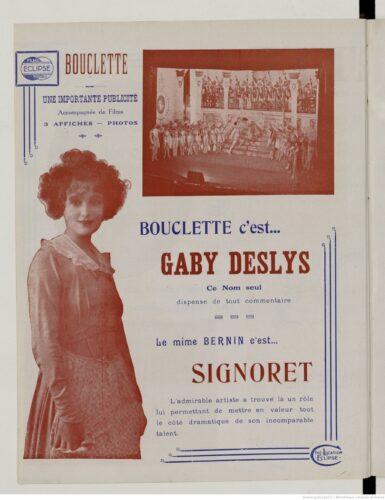

L’Herbier doit toutefois se remettre au travail car il s’est déjà engagé auprès d’Éclipse pour un deuxième film destiné à faire briller la célèbre meneuse de revue Gaby Deslys à l’écran (fig. 1 et 2). Il compose alors un scénario sous le titre L’Ange de minuit. Visant à cultiver la vogue qui entoure le couple star du monde du spectacle Gaby Deslys-Harry Pilcer, l’intrigue narre l’ascension d’une vedette de music-hall. Une scène est d’ailleurs tournée le 25 février 1918 au Casino de Paris, où Deslys et Pilcer se produisent alors dans la revue Laisse-les tomber !, sur laquelle la publicité du film insiste (fig. 3).

Lors d’une projection privée du film, rebaptisé sans son accord Bouclette, « sans doute pour mieux honorer les gracieuses frisures de Gaby Deslys » (L’Herbier, 1979, p. 30), L’Herbier connaît une nouvelle désillusion.

La preuve était ici répétée : on ne peut être l’auteur du film si on n’est pas l’auteur de la réalisation du film. Je l’avais éprouvé dans Le Torrent. Je l’éprouvais plus encore dans Bouclette. Mon histoire n’était pas « visualisée » comme j’aurais souhaité qu’elle le fût. Si bien que cette fois je n’hésitai pas. Je demandai à la revue de Henri Diamant-Berger, Le Film, de publier L’Ange de minuit sous sa forme strictement originale et il le fit très confraternellement. Dès lors chacun pouvait juger. (L’Herbier, 1979, p. 30)

En novembre 1917, Louis Delluc a lancé dans la revue Le Film un appel à l’édition de scénarios cinématographiques, recours selon lui de l’auteur de scénario face au non-respect de son œuvre par le réalisateur. Quelques mois plus tard, en avril 1918, le scénario de L’Herbier inaugure ainsi cette pratique de publication des scénarios de films dans la revue. Celle-ci observe en préambule :

Il ne sera pas moins utile de voir aussi en quoi le metteur en scène s’est éloigné de l’auteur, et ainsi le public pourra juger, du résultat et de la conception, lequel avait tort ou lequel avait raison. Si c’est le metteur en scène, cet exemple édifiera ses confrères, si c’est l’auteur, il aura enfin l’occasion que justice entière lui soit rendue.

Cette affaire opposant L’Herbier à Mercanton et Hervil connaît un certain retentissement et représente une étape significative dans la démarche de L’Herbier d’affirmation de l’idée d’auteur de film (Carou, 2007).

En comparant cette première version de scénario de L’Herbier (disponible en ligne) à un découpage du film conservé dans le fonds Marcel L’Herbier du Département des Arts du Spectacle de la BnF (4°-COL-198(781)), ainsi qu’au fragment du film conservé par la Cinémathèque française, de 667 mètres correspondant à la première demi-heure, on constate que son œuvre a en effet subi une refonte. L’ordre des scènes a été modifié, certaines d’entre elles ont été supprimées, et les décors comme les actions ont été davantage condensés. Outre la suppression ou l’ajout de plusieurs détails, un travail a été effectué sur les personnages. Le rôle de Brulard semble par exemple avoir été développé (d’après le découpage et le synopsis, cette partie du film n’ayant pas été conservée). Il prend davantage d’importance dans la fugue de Bouclette, matérialisant ainsi sa vengeance. Le personnage de Bouclette apparaît, par la même occasion, moins méprisable, puisque lorsqu’elle abandonne Bernin, elle agit sous le coup d’une influence extérieure (Brulard), et non pas seulement de sa propre volonté. Une certaine empreinte de L’Herbier, se manifestant par exemple par l’usage de citations littéraires (Shakespeare, Wilde) et de représentations poétiques et métaphoriques, a également disparu du découpage et du film.

A posteriori, avec le recul, L’Herbier se demande dans son autobiographie si le film L’Ange de minuit-Bouclette, tel qu’il l’aurait conçu s’il en avait été le réalisateur, aurait obtenu le succès commercial qu’a connu Bouclette réalisé par Mercanton et Hervil. Quoi qu’il en soit, ces deux premiers essais de L’Herbier scénariste, pour le compte d’autres, avec Le Torrent et Bouclette, le décident à se charger lui-même de la réalisation de ses scénarios. À la sortie de Bouclette, à la fin de l’année 1918, L’Herbier est en effet déjà passé à autre chose : après Phantasmes, projet avorté à cause de la guerre, il vient de tourner son premier long-métrage, qu’il a écrit et réalisé, et qui lance sa longue carrière de cinéaste : Rose-France.

Diffusion et circulation

9 novembre 1918 : Présentation spéciale au Lutetia à Paris (17e)

12 novembre 1918 (une semaine) : Athénée-Cinéma, ancienne salle Barthe, rue d’Isly, à Alger

13 décembre 1918 : Grand Cinéma du Plateau Saulière à Alger

18 décembre 1918 (au 26 décembre 1918) : Comoedia à Marseille

19 décembre 1918 : Nouveautés Aubert-Palace et Cirque d’hiver à Paris

20 décembre 1918 : Cinéma-Etoile-Palace à Bordeaux

6 janvier 1919 (au 9 janvier 1919) : Grand Cinéma Saint-Paul à Paris

18 janvier 1919 : Novelty à Marseille

31 janvier 1919 (au 2 février 1919) : Saint-Lazare à Marseille

8-9 février 1919 : Théâtre Girondin à Bordeaux

13-15 février 1919 : Alhambra-Théâtre-Cinéma à Bordeaux

14 février 1919 (une semaine jusqu’au 20 février 1919) : Ciné-Magic-Palace à Paris

8-9 mars 1919 : Cinéma-Palace à Biarritz

20 mars 1919 : Darcy-Palace à Dijon ; Ciné-Variétés à Bordeaux

21 mars 1919 (au 27 mars 1919) : Théâtre des Champs-Élysées à Paris

12-14 avril 1919 : Tivoli-Théâtre à Oyonnax (Ain)

16 avril 1919 : Cinéma-Palace à Paris

19 mai 1919 (au 22 mai 1919) : Cinéma Olympia à Alger

24-25 mai 1919 : Grand-Palais à Bourges

13 juin 1919 (au 19 juin 1919) : Alcazar à Marseille

3-4 août 1919 : Cinéma-Palace à Arcachon

19 décembre 1919 (une semaine jusqu’au 25 décembre 1919) : Ciné-Magic-Palace à Paris

29-30 décembre 1919 : Royal-Cinéma-Théâtre à Biarritz

1er février 1920 : Mondain-Cinéma à Laval (Mayenne)

20 avril 1920 (au 29 avril 1920) : Comoedia à Marseille

23 avril 1920 (au 29 avril 1920) : Mogador-Palace à Paris

8 mai 1920 : Saint-Lazare à Marseille

22 mai 1920 : Mondain-Cinéma à Marseille

2-3 juillet 1920 : Gala cinématographique à la Féria à Bayonne

6 juillet 1920 : Royal-Cinéma à Biarritz

11 juillet 1920 : Tivoli-Théâtre à Oyonnax (Ain)

16 juillet 1920 : Splendid Cinéma (Select) à Alger

11 septembre 1920 : Ancienne salle cinéma Pathé à Dijon

12-13 septembre 1920 : Kursaal à Vitry

25 novembre 1920 : Eden Cinéma à Romilly-sur-Seine

Semaine du 27 décembre 1920 : Familia-Palace à La Rochelle

Bibliographie

Carou Alain, « À la conquête de la souveraineté. L’idée d’auteur selon Marcel L’Herbier », dans Laurent Véray (dir.), Marcel L’Herbier. L’art du cinéma, Paris, AFRHC, 2007, p. 135-150.

Champomier Emmanuelle, « Bouclette #01 – Au scénario : Marcel L’Herbier vs. Louis Mercanton et René Hervil (1/2) », CINÉ08-19, Histoire du cinéma en France de 1908 à 1919, carnet de recherche Hypothèses, 9 juillet 2018, https://cine0819.hypotheses.org/220 ; « Bouclette #01 – Au scénario : Marcel L’Herbier vs. Louis Mercanton et René Hervil (2/2) », ibid., 16 août 2018, https://cine0819.hypotheses.org/283.

L’Herbier Marcel, « Bouclette (L’Ange de Minuit). Conte féérique de M. Marcel L’Herbier. Mis en scène par MM. Mercanton et Hervil », Le Film, no 106-107, 2 avril 1918, p. 74-94.

L’Herbier Marcel, La Tête qui tourne, Paris, Belfond, coll. Les Bâtisseurs du XXe siècle, 1979, 335 p.

Richard Jacques, Dictionnaire des acteurs du cinéma muet en France, Paris, Éditions de Fallois, 2011, 909 p.

Retour aux éditorialisations

Retour aux éditorialisations