Premier véritable film à épisodes produit en France[1], Judex se compose d’un prologue et de 11 épisodes, sortis semaine après semaine à partir du 19 janvier 1917. Le serial fait l’objet d’une publication parallèle, à partir du 12 janvier 1917, dans le quotidien Le Petit Parisien, « le plus fort tirage des journaux du monde entier » comme le clame son sous-titre.

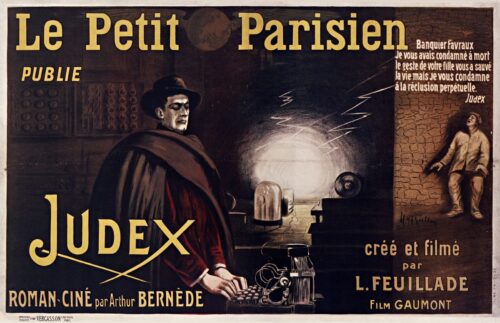

L’affiche, illustrant ici le deuxième épisode intitulé « L’Expiation », tend d’ailleurs à mettre davantage l’accent sur la publication du feuilleton dans Le Petit Parisien, écrit par Arthur Bernède, que le film lui-même. C’est que, d’après ses dires, le quotidien est à l’initiative du serial, qui a été « écrit et filmé tout spécialement »[2] pour lui. Le projet de roman-cinéma proposé par Arthur Bernède fut ensuite remanié par Louis Feuillade, qui changea le caractère et la destinée de certains personnages, en supprima et en ajouta d’autres. Ce film est le premier que Feuillade, pourtant collaborateur de longue date de la maison de production Gaumont, ait eu le droit de signer comme auteur, et cette affiche est donc la première sur laquelle cette mention apparaît[3].

Promu par Gaumont comme étant un « Film essentiellement Français »[4], capable de résister à l’envahisseur américain, dont la production conquiert alors la première place sur le sol hexagonal, le film est également salué pour son innovation dans le genre alors en vogue du serial, en n’étant pas le récit d’une intrigue policière. De plus, les héros criminels ne sont pas prédominants comme dans les serials précédents. Reste entier cependant le mystère autour de l’identité des personnages et du caractère énigmatique de leur motivation. Il en est ainsi du personnage de Judex (« juge » en latin), interprété par René Cresté, qui, avec son frère Roger (Édouard Mathé), s’est donné pour mission de venger les victimes du banquier malhonnête Favraux (Louis Lebas). Celui-ci, refusant de se soumettre aux ordres de Judex de donner la moitié de sa fortune à l’Assistance Publique, se retrouve prisonnier dans les caves d’un château en ruines, dont on perçoit l’obscurité inquiétante sur l’affiche réalisée par Leonetto Cappiello (Livourne, 1875 – Cannes, 1942)[5]. Dans cette propriété insolite, Judex dispose d’un laboratoire équipé d’incroyables appareils électriques. L’un d’eux, semblable à une machine à écrire, produit un mystérieux rayon lumineux projetant dans la cellule du prisonnier la condamnation du justicier. Alors que sa fille Jacqueline (Yvette Andréyor) a décidé de donner son héritage à l’Assistance Publique après avoir appris les méfaits de son père, Judex se résout à épargner Favraux. Le personnage éponyme du film, majestueux en cape et feutre noirs, dont la prestance énigmatique et menaçante impressionne, renvoie l’image d’une autorité presque mystique. Son air grave, ses attitudes mécaniques, tel un robot manipulant des engins étranges, intriguent et incitent à retourner au cinéma pour en apprendre davantage sur les raisons de ses actions.

Retour aux éditorialisations

Retour aux éditorialisations