Le Passeur de l’Yser, avec Gilbert Dalleu (le passeur) et Cécile Guyon (Marie), est un drame patriotique adapté d’un scénario de M. Honoré dont nous ne connaissons pas le réalisateur. Il retrace un épisode célèbre du début de la guerre, lors de la bataille de l’Yser, en Belgique, en octobre 1914. La progression des troupes allemandes vers la mer du Nord présageait alors l’annexion complète du pays. Le film évoque la collaboration des armées belges et françaises pour reprendre une position stratégique, « la maison du passeur », sur le canal d’Ypres reliant la ville d’Ypres à l’Yser. Un événement dont la presse se faisait encore l’écho en 1915, au moment de la sortie du film sur les écrans français, et qui fera l’objet d’une pièce de théâtre (drame en un acte) de Paul Armont et Louis Verneuil en 1920.

De toute évidence, le personnage du passeur, par son nom, Gevaërt, et le physique de l’acteur, renvoie également à un autre fait d’armes très connu des contemporains : l’histoire de l’éclusier Hendrik Geeraert, qui, le 29 octobre 1914, en ouvrant les vannes du Noordvaart, inonda la zone entre Nieuport et Dixmude, stoppant net l’avancée des troupes allemandes. Il devint alors le symbole de la résistance civile belge contre l’invasion et un véritable héros national.

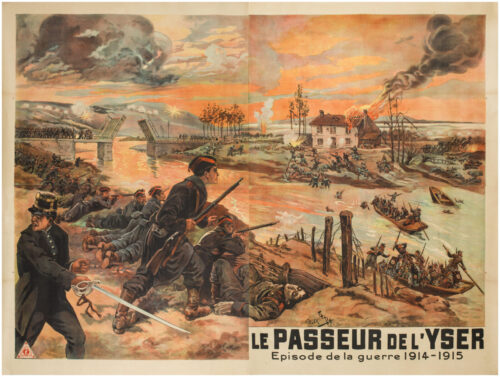

L’impressionnante affiche du film, réalisée par l’atelier Faria, montre une lutte acharnée pour la prise de la maison du passeur. Le choix d’un format horizontal de grande dimension et l’adoption d’un point de vue en légère plongée confèrent à cette composition une apparence de tableau de la peinture d’histoire du XIXe siècle. Le spectateur domine et peut contempler le déroulement des combats de part et d’autre de la rivière dans ses moindres détails. L’effet d’ensemble est saisissant. Cette manière de représenter la bataille, en synthétisant ses différentes phases sur toute la surface de la toile, fait aussi songer aux panoramas, ces premiers dispositifs visuels à la mode avant l’avènement du cinématographe, qui visaient à favoriser l’immersion des visiteurs au cœur de l’action. Comme ici avec cet officier belge situé au premier plan qui, sabre au clair, semble nous indiquer le sens du mouvement. Peint dans des tons assez sombres, l’assaut se déploie sous un ciel crépusculaire aux couleurs jaune et orange, avec des nuages menaçants qui se confondent aux fumées des explosions et de l’incendie de la maison dont il faut déloger l’ennemi invisible, renforçant l’atmosphère chargée de l’ensemble. La mise en scène du film, dont une copie a été restaurée par Pathé, est nettement moins spectaculaire que ne le laisse présager l’affiche. Il commence, comme souvent à l’époque, par une sombre histoire d’espionnage : un certain Kaltzman a pour mission de prendre possession de la maison du passeur, mais il va se heurter à la bravoure de Gevaërt et du fiancé de sa fille Marie, le sergent Tressignies, dont le sacrifice permet aux troupes franco-belges de passer l’Yser. Il est clair que l’affiche, qui ne correspond à aucune scène du film, répond uniquement à des impératifs publicitaires.

Il faut préciser que dans une autre affiche du film, beaucoup plus schématique, signée Louis Malteste, le point de vue adopté est radicalement différent puisque nous sommes cette fois à l’intérieur de la maison du passeur, au moment même où Tressignies manœuvre la vanne pour ouvrir le pont. Autrement dit, dans une disposition et un cadrage qui exaltent l’instant prégnant d’une scène décisive du récit qui, elle, existe vraiment.

Retour aux éditorialisations

Retour aux éditorialisations