Après La Bréhatine. Cinéma-drame en quatre parties écrit avec André Billy [voir module « La Bréhatine. Cinéma-drame en quatre parties – Guillaume Apollinaire, 1917 »], Guillaume Apollinaire écrit seul un second scénario : Un oiseau qui vient de France (fig. 1). Est-il à nouveau commandé par et pour le producteur Sandberg ? Aucun élément ne permet de l’affirmer.

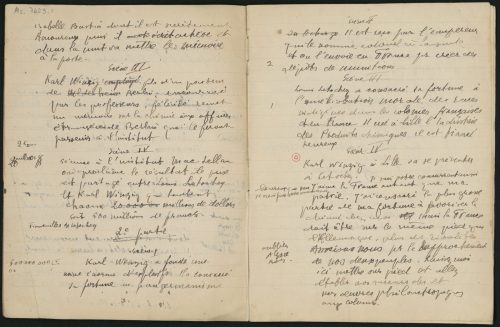

Pour cette nouvelle création, le titre est celui d’une chanson revancharde de 1885, qui évoque l’Alsace-Lorraine, écrite par Camille Soumise et mise en musique par Frédéric Boissière. À partir de 1914, de nombreuses cartes postales patriotiques reprennent ce titre et l’illustrent (fig. 2). On peut aisément deviner qu’Apollinaire en a eu connaissance et même imaginer qu’elles lui ont inspiré le titre de son scénario. Surtout, Apollinaire retravaille une source, qu’il ne cite pas, en l’occurrence Les Cinq Cents Millions de la Bégum de Jules Verne, dont la première édition date de 1879 (fig. 3). Dans ce roman, le docteur François Sarrasin, un Français, et le professeur Schultze, un Allemand, héritent tous deux de cinq cents millions de francs d’une richissime Bégum. Avec sa part, le Français construit une ville idéale en Amérique, nommée Franceville, alors que l’Allemand bâtit une cité d’acier, une usine à canons appelée Stahlstadt. Apollinaire emprunte au roman de Verne la trame générale, les personnages typés et le nationalisme. Contrairement à la chanson, dans le scénario ce n’est pas une hirondelle qui franchit les Vosges : « Isabelle persécutée par Winzig rêve à la fenêtre, voit un aéro. C’est un oiseau qui vient de France… On s’était trompé, il a la croix de fer comme signe distinctif ».

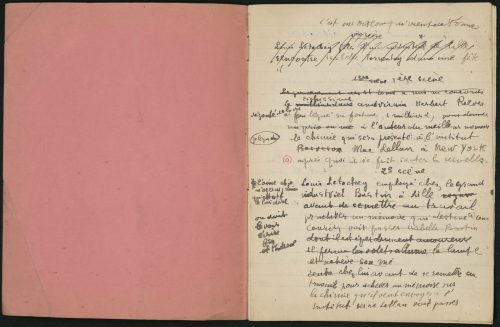

Ce second scénario d’Apollinaire – non achevé – est écrit dans un cahier de petit format 17 x 22 cm, à la couverture aujourd’hui délavée et tendant vers le rose, alors qu’elle devait être initialement rouge. À l’intérieur, on trouve huit pages d’écriture à l’encre noire, qui suit les lignes déjà tracées ; une marge laissée à gauche, qui permet les ajouts ; beaucoup de ratures, de suppression comme de substitution ; un découpage en scènes, mais pas de numérotations ; un travail de moins en moins abouti, avec des notes de plus en plus fréquentes.

Ce que l’on peut retenir à la lecture de C’est un oiseau qui vient de France, c’est d’abord qu’Apollinaire semble avoir pris conscience de l’intérêt du sujet traité, comme socle de l’innovation. D’autre part, le scénario non achevé confirme que l’écriture du poète se modifie pour le cinéma, afin de devenir réellement visuelle. En effet, même si le manuscrit n’est qu’une ébauche, on constate une nouvelle fois qu’Apollinaire s’efforce de penser en images. Il crée cinq parties, contenant quatre à dix scènes chacune. Ce que le poète nomme « scènes » correspond en réalité à des séquences, dont il résume le contenu en quelques lignes. Un canevas assez large est proposé mais, contrairement à La Bréhatine. Cinéma-drame en quatre parties, ces lignes semblent vraiment être les premières écrites par Apollinaire. Ce brouillon montre que le poète a éprouvé des difficultés à commencer car un grand nombre de biffures sont présentes. Est évidemment à déplorer l’absence de stades ultérieurs, qui auraient permis une analyse génétique encore plus signifiante sur la manière dont Apollinaire créait un texte pour le cinéma. Au-delà, il aurait été possible de mettre en regard cette création avec la façon dont il composait un conte, un poème, un calligramme ou encore une pièce de théâtre ; on pense bien sûr aussi à une confrontation prometteuse avec le fameux cahier d’écolier, dit de Stavelot, daté de 1899-1900, qui contient les essais d’écriture du jeune Apollinaire. Avec Un oiseau qui vient de France, Apollinaire semble s’orienter vers un récit plus linéaire que La Bréhatine. Cinéma-drame en quatre parties ; il s’inscrit dans un contexte historique déterminé, teinté d’une germanophobie explicite. Ce second écrit sonne le glas de sa contribution au cinéma.

Bibliographie

Ouvrages

- Œuvres poétiques complètes de Guillaume Apollinaire, Édition de Pierre-Marcel Adéma et Michel Décaudin, préface d’André Billy, illustrations d’après les bois originaux de Raoul Dufy pour Le Bestiaire, Coll. Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 1956, 1344 p.

- Carole Aurouet, Le Cinéma de Guillaume Apollinaire. Des manuscrits inédits pour un nouvel éclairage, éditions de Grenelle, 2018, 87 p.

Retour aux éditorialisations

Retour aux éditorialisations