En 1917, Guillaume Apollinaire coécrit avec son ami l’écrivain André Billy un scénario titré La Bréhatine. Cinéma-drame en quatre parties (fig. 1). L’histoire est celle d’un romancier, Raymond Breteuil. Il se rend sur l’île de Bréhat où se trouve le phare du Paon, gardé par Alice, une jeune fille. Elle lui raconte que le marin qu’elle aime et auquel elle été brièvement fiancée, Yves, a disparu. Il ne lui reste de lui qu’un portrait et une bague de fiançailles. À Paris, Raymond Breteuil rencontre Yves, qui a mal tourné. Ce récit inspire un roman à l’écrivain, dans lequel il prend des distances certaines avec la réalité : il présente par exemple le marin comme un criminel qui va finir sur l’échafaud, et il fait se suicider l’héroïne. Le roman paraît en feuilletons. Aline le lit et se reconnaît dans le personnage féminin ; elle suit tous les épisodes. Pensant que les sources du romancier sur Yves sont justes, elle est désespérée et se suicide, après avoir laissé des notes pour Breteuil. Informé, le romancier part avec Yves en pèlerinage à Bréhat. Le marin tombe alors accidentellement dans un gouffre, connaissant le même sort que la jeune fille trompée.

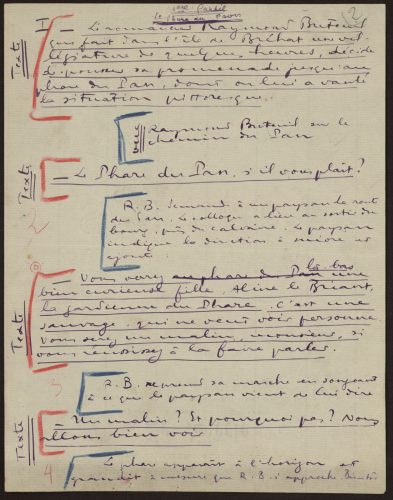

Ce texte devait initialement comporter cinq parties ; il n’en compte finalement que quatre. Pour quelle raison ? Très probablement pour faciliter la répartition entre les deux auteurs. Billy se charge des parties I et III, soit des épisodes bretons. Il a séjourné sur l’île de Bréhat en 1912 ; ses souvenirs sont donc sans doute à l’origine de ce choix, d’autant plus qu’il a alors été surpris de constater que le phare de Paon était gardé par une femme. Billy serait donc à l’origine du cadre et des personnages principaux, inspirés de la réalité. Apollinaire en revanche ne connaît pas Bréhat ; il traite en toute cohérence les autres épisodes – parisiens quant à eux – qui se déroulent aux parties II et IV. Il se charge également du prologue. Apollinaire découpe son texte en numéros, en fonction des changements de champs d’appareil. Dans la colonne de gauche figurent des indications concernant les lieux et les décors. Apollinaire écrit à l’encre violette ; il utilise en outre deux crayons de couleur : un rouge pour la numérotation du découpage de son texte et un bleu pour des vues envisagées. Il souligne deux fois le texte pour l’écran dans la partie II et une fois dans la partie IV. Enfin, il souligne le plus souvent les termes « Surimpression » avec une ligne ondulée et « Fondu de la surimpression » avec deux lignes ondulées. Le texte à l’encre violette vient d’abord, puis s’ajoutent les mentions aux crayons de couleur rouge et bleu, puis apparaît le processus de numérotation. C’est dans cet ordre que les étapes de l’acte créatif se déroulent.

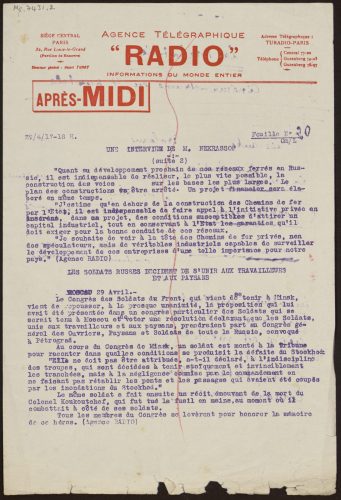

Au niveau de la datation, le support est constitué de dépêches de l’Agence télégraphique Radio du 9 et 29 avril 1917, utilisées uniquement au verso, de format 20,7 x 30,7 cm. Le prologue est écrit au verso d’un feuillet daté du 29 avril 1917 qui porte le numéro 20. Au vu de la numérotation des feuilles, il paraît avoir été rédigé en dernier dans la mesure où le poète a retourné un tas de feuilles classées chronologiquement. La deuxième partie est écrite au verso de feuillets datés du 9 avril. La quatrième partie est constituée de feuillets dont la date du verso est le 29 avril 1917. Ceci ne renseigne pas avec exactitude sur la datation mais permet néanmoins de savoir à partir de quelle date l’écriture s’est faite. De plus, l’encre violette est usitée par Apollinaire de la fin 1916 à août 1917. Enfin, un agenda de l’auteur daté de 1917 voit figurer l’adresse du producteur Sandberg au 4 janvier (17 rue du Temple), le mot « film » au 2 et 7 juillet et le nom de Sandberg au 11 juillet 1917.

Ce manuscrit de La Bréhatine. Cinéma-drame en quatre parties constitue-t-il le premier brouillon d’Apollinaire ou est-il un manuscrit au net ? Plusieurs éléments accréditent l’idée d’une copie au propre d’un premier jet antérieur, voire de plusieurs : des biffures relativement peu présentes (essentiellement pour rectifier des erreurs de numérotations), une écriture très élancée et fluide dont les lettres sont de moins en moins formées au fur et à mesure des pages (comme si l’ensemble avait été écrit d’un jet et que le poignet se fatiguait), ou encore la densité de remplissage de l’espace de la page, avec une unique et fine marge à gauche (comme s’il n’allait pas être nécessaire de revenir sur le texte). Cette hypothèse d’un manuscrit au net semble se confirmer après la consultation d’Un oiseau qui vient de France. Ce second scénario d’Apollinaire – postérieur et non achevé – est écrit dans un cahier de petit format 17 x 22 cm, à la couverture aujourd’hui délavée et tendant vers le rose, alors qu’elle devait être initialement rouge. À l’intérieur, on trouve huit pages d’écriture à l’encre noire, qui suit les lignes déjà tracées ; une marge laissée à gauche, qui permet les ajouts ; beaucoup de ratures, de suppression comme de substitution ; un découpage en scènes, mais pas de numérotations ; un travail de moins en moins abouti, avec des notes de plus en plus fréquentes [voir module « C’est un oiseau qui vient de France – Guillaume Apollinaire, 1917-1918 »].

Au premier abord, La Bréhatine. Cinéma-drame en quatre parties peut paraître très conventionnel, surtout au regard de l’intérêt qu’Apollinaire porte au cinéma, et dont les écrits abordés précédemment témoignent. L’histoire est somme toute assez banale : le fiancé d’une jeune fille, un marin, a disparu ; ne restent de lui qu’un portrait et une bague de fiançailles. De surcroît, cette histoire s’inscrit dans un courant breton répandu dans le cinéma de cette époque. Mais au-delà de cette première impression, l’analyse du texte d’Apollinaire fait apparaître plusieurs originalités, qui ressortent encore davantage quand les deux parties qu’il a écrites sont confrontées à celles qui ne sont pas de lui. Billy livre en effet un récit linéaire, à l’exception d’un retour en arrière motivé par les souvenirs de la jeune fille. Son texte se déroule progressivement, avec des mentions de localisation et de dialogues qui s’apparentent à la forme théâtrale. La logique y est omniprésente, les ellipses peu fréquentes. Tout est placé sur le même plan, si bien que la caméra pourrait être située à égale distance des sujets filmés. Rien de tel en revanche dans les parties signées par Apollinaire. Celui-ci utilise peu de dialogues, c’est-à-dire peu d’intertitres insérés sur l’écran du cinéma muet. La compréhension de son récit se fait quasiment sans mots. Ainsi exploite-t-il bien le cinéma en tant que langue primitive universelle, qui en ce sens abolit les frontières linguistiques. Les images parlent d’elles-mêmes et Apollinaire va exploiter cette spécificité en tentant d’effacer au maximum la relation verbale. Tout son texte s’articule grâce aux images. Il est écrit pour être vu et non pour être lu, c’est incontestable. Apollinaire pense en images. Ses manuscrits le montrent bien. Ceux de poèmes sont par exemple accompagnés très fréquemment de petits dessins. En revanche, les deux scénarios n’en contiennent aucun, comme si Apollinaire était parvenu à trouver une forme autre, une nouvelle écriture dans laquelle les images sont tout entières dans les mots. Dans La Bréhatine. Cinéma-drame en quatre parties, Apollinaire est très attentif d’une part à la construction de chaque image, il a le sens du cadre. Et d’autre part, il se préoccupe de la manière dont les images s’enchaînent. Il a un sens de l’organisation. Il les intercale ou les oppose de sorte qu’il parvient à insuffler un rythme : « 47. La main seule de Raymond écrit sur le manuscrit : La Bréhatine. Grand roman inédit par Raymond Breteuil. Fondu ». Ce plan va être suivi d’un autre à une échelle très différente : « 48. Effet de silhouette, chapeau mou, manteau à pèlerine sur fond de la Cité ». Comme le poète ne maîtrise pas le vocabulaire cinématographique – certes encore peu développé, même si les termes d’insert, de gros plan ou de plan rapproché existaient déjà – il décrit les effets visuels recherchés comme dans ce plan 47, qui est en fait un gros plan sur la main de Raymond Breteuil. En 1917, l’utilisation de ce type de plan n’est pas si commune qu’aujourd’hui.

Au niveau du traitement temporel, Apollinaire use d’ellipses parfois abruptes. Pour la progression, il joue de la brièveté et de la rapidité de certaines séquences. Les surimpressions lui permettent de créer des coupures, de faire s’entrecroiser ou fusionner le passé et le présent et d’inventer quelquefois d’intrigantes confusions temporelles et spatiales. Ainsi, une grande liberté, accompagnée de mystère, est par exemple prise quant à la géographie parisienne. Dans la dernière partie du scénario, Breteuil et sa compagne descendent la rue des Trois Frères, puis la rue Sainte-Geneviève et la rue Mouffetard, et arrivent rue Brise Miche. On passe allégrement du XVIIIe au Ve arrondissement, pour parvenir au IVe ! Puis, au retour, ils empruntent successivement la rue Sainte-Geneviève (Ve), la rue d’Amsterdam (VIIIe ou IXe), la rue Soufflot (Ve) et remontent le boulevard Delessert (XVIe) ! C’est comme si Breteuil et sa compagne étaient présents très rapidement dans des endroits très éloignés, de manière non réaliste. Les retours en arrière sont aussi déconcertants car nombreux, rapides et inopinés : « 51. […] Raymond a un mouvement d’étonnement. Surimpression : la chambre du phare de Pan avec le portrait d’Yvon le matelot. Fondu. Le public applaudit Yvon » (André Billy nomme le marin Yves. Guillaume Apollinaire l’appelle Yvon dans la deuxième partie et Yves dans la quatrième. La présentation initiale des personnages corrige Yves en Yvon, mais cette modification ne semble pas être de la main d’Apollinaire).

Dans son texte, Apollinaire utilise une syntaxe simple, et se passe quasiment de ponctuation. Il est vrai que dans toute son œuvre il a été sensible à cette utilisation minimale de la ponctuation. Le 24 juin 1917 dans Le Pays, il déclare à Gaston Picard que « la ponctuation permet aux mauvais écrivains de justifier leur style. Quelques tirets, une virgule par-ci et par-là, et tout semble se tenir. Au reste, cette suppression donne plus d’élasticité au sens lyrique des mots ». L’écriture cinématographique lui permet d’être en parfaite adéquation avec ses convictions sur le sujet. Ici il n’est nullement question de style, mais son récit se tient par les images et trouve son rythme grâce à leur succession. C’est un réel essai, une vraie tentative d’innovation qui se libère des voies habituelles. Au niveau lexical, Apollinaire s’approprie deux termes cinématographiques qui existent déjà : les fondus et les surimpressions, qu’il utilise fréquemment. Les enchaînements ne se font pas via les phrases mais via les plans qui se donnent à voir, et pour lesquels des mouvements de caméra sont parfois suggérés. Chaque phrase constitue quasiment une idée de réalisation, mais sans jargon cinématographique. Le scénario d’Apollinaire se rapproche davantage d’un découpage technique que d’une continuité dialoguée. Un découpage élémentaire, certes, mais le poète essaie de créer une nouvelle forme de récit construit sur le visuel. Guillaume Apollinaire a compris le cinéma.

Bibliographie

Articles

- Décaudin Michel, « Apollinaire et le cinéma image par image », dans Apollinaire, Paris, Éditions Nizet, 1970, p. 19-28.

- Tournadre Claude, « La Bréhatine : avant-propos et établissement du texte », Archives des Lettres Modernes, n° 126, 1971, p. 5-31.

- Virmaux Alain, « La Bréhatine et le cinéma : Apollinaire en quête d’un langage neuf », Archives des Lettres Modernes, n° 126, 1971, p. 97-117.

Ouvrages

- Œuvres poétiques complètes de Guillaume Apollinaire, Édition de Pierre-Marcel Adéma et Michel Décaudin, préface d’André Billy, illustrations d’après les bois originaux de Raoul Dufy pour Le Bestiaire, Coll. Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 1956, 1344 p.

- Carole Aurouet, Le Cinéma de Guillaume Apollinaire. Des manuscrits inédits pour un nouvel éclairage, éditions de Grenelle, 2018, 87 p.

Retour aux éditorialisations

Retour aux éditorialisations