Sauf nouvelle découverte, Les Soirées de Paris est très certainement la première revue littéraire et artistique française à consacrer une rubrique spéciale au cinéma à partir de 1913. L’initiative en revient à Guillaume Apollinaire (fig. 1).

Fondée par Guillaume Apollinaire, André Billy, René Dalize, André Salmon et André Tudesq, la revue paraît de 1912 à 1914 et compte 27 numéros. Son titre est une référence ironique aux soirées naturalistes d’Émile Zola, « les Soirées de Médan ». Les Soirées de Paris offre un terrain d’expression privilégié pour l’avant-garde : on y écrit aussi bien des textes de création, des textes critiques, de la poésie, que des faits divers et des chroniques. La première série couvre les années 1912 et 1913. Apollinaire y trouve une sorte de laboratoire où tenter ses expériences de poète et de critique d’art : des poèmes d’Alcools, dont « Le Pont Mirabeau », y sont publiés en pré-originale, de même que des articles critiques qui seront repris dans le recueil de 1913 intitulé Méditations esthétiques. Les Peintres cubistes. La deuxième série, publiée entre 1913 et 1914, comporte quelques changements. L’illustration y fait son entrée. De nouveaux contributeurs apparaissent, notamment des peintres, comme Fernand Léger. Le contenu évolue et s’ouvre à la critique cinématographique à partir du numéro 19, avec les chroniques de Maurice Raynal. En huit mois et quatre numéros, quatorze films sont appréhendés, dans cet ordre : L’Île d’épouvante, Le Secret d’Andrinople, Polydore, savetier, Bienfait n’est jamais perdu, Les Yeux de la Chimère, Haine de Race, Trente ans dans la vie d’un joueur, Le Clou de la morte !, Chasse d’Afrique, A Montcalm Palace, La Soif de l’Or, Ravages d’alcool, Rêve d’opium et Fantômas.

Maurice Raynal est un critique et historien d’art, passionné de littérature et de peinture, dont les écrits sur le cinéma se limitent à cette chronique. En revanche, Apollinaire aime profondément le cinéma : il se rend dans les salles obscures ; il écrit sur le cinéma ; il monte certains textes comme au cinéma ; il parle du cinéma ; il compose pour le cinéma. De plus, le poète se délecte des westerns et des épisodes de Fantômas, tous deux représentés dans les comptes-rendus des Soirées de Paris. Le contexte nous amène donc à nous interroger sur l’éventuelle écriture de ces chroniques par Apollinaire en personne. Enfin, certains affirment, telle l’universitaire Maria Dario, que cette rubrique « était parfois rédigée par Apollinaire lui-même, comme l’indique l’écriture sur épreuves ». Malgré nos recherches, nous n’avons pas retrouvé ces épreuves. Chronique initiée par Apollinaire ? Sans aucun doute. Chronique corrigée intensément, voire écrite entièrement, par Apollinaire ? Peut-être. Toujours est-il que Les Soirées de Paris semble bien être la première revue littéraire et artistique française à consacrer une rubrique spéciale et récurrente au cinéma.

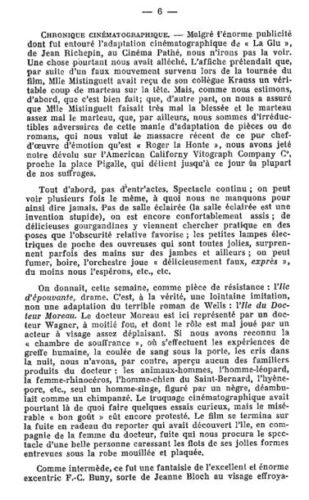

Cette chronique débute de manière surprenante : « Malgré l’énorme publicité dont fut entourée l’adaptation cinématographique de La Glu de Jean Richepin [NDR : avec Mistinguett], au cinéma Pathé, nous n’irons pas la voir. » Pour quelle raison ? « Nous sommes d’irréductibles adversaires de cette manie d’adaptation de pièces ou de romans […] » (décembre 1913, n°19) (fig. 2). C’est un appel sans ambages à l’autonomie et à l’innovation du cinéma, qui doit s’affranchir de la littérature en ne tombant pas dans les adaptations.

Il est intéressant de noter également que ces comptes-rendus appréhendent aussi bien les films eux-mêmes que les conditions de projection :

Tout d’abord, pas d’entr’actes. Spectacle continu ; on peut voir plusieurs fois le même, à quoi nous ne manquons pour ainsi dire jamais. Pas de salle éclairée (la salle éclairée est une invention stupide), on est encore confortablement assis ; de délicieuses gourmandises y viennent chercher pratique en des poses que l’obscurité relative favorise ; les petites lampes électriques de poche des ouvreuses qui sont toutes jolies, surprennent parfois des mains sur des jambes et ailleurs ; on peut fumer, boire, l’orchestre joue “délicieusement faux, exprès”, du moins nous l’espérons, etc., etc. (décembre 1913, n°19)

Dans la dernière chronique sont même abordées, non sans humour, les places et les cartes de cinéma :

On délivre aux spectateurs une carte qui leur permet, s’ils viennent cinq fois au Palace, d’y entrer gratuitement à la sixième. C’est en somme le treizième à la douzaine des escargots, et le vingt et un litres pour vingt des épiciers moyens. De plus, si l’on veut bien considérer que l’on obtient facilement des réductions de 50% à toutes les places et que, d’autre part, je ne serais pas étonné que, d’après ce système, on donnât même un peu d’argent pour occuper les places inférieures, voilà-t-il pas un établissement à encourager ? Il est vrai qu’il vient de faire faillite, mais enfin l’intention n’était pas moins excellente. (juillet-août 1914, n°26-27)

Pour revenir aux films eux-mêmes, sont évoqués de façon éclectique aussi bien les trucages que l’interprétation des acteurs. Concernant ce dernier point, des « abus » sont dénoncés. Les « abus », ce sont les paroles qui ont été lues sur les lèvres des comédiens du cinéma muet :

Cependant, et bien que cela nous soit pénible à avouer, nous avons pu démêler, grâce à ce jeu de lèvres, que certains artistes n’observaient pas toujours l’exquise politesse qui les distingue parfois. Nous ne voulons pas citer de noms, mais nous dirons que quelques acteurs, s’autorisant du mutisme du dialogue ne craignent pas de proférer des obscénités que nous avons parfaitement reconnues au passage et qui, pis encore, n’ont rien de commun avec les scénarios. Voilà un abus qu’il était bon de signaler.

La chronique cinématographique des Soirées de Paris est intéressante également au niveau du traitement du film, des mentions ou non des réalisateurs (rares), de la nature de la chronique, du ton, etc. Ce sont les balbutiements de l’écriture sur le cinéma, de la critique cinématographique.

Bibliographie

Articles

- Carole Aurouet et Isabelle Diu, « Les écrits sur et pour le cinéma de la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet : manuscrits et imprimés de 1908 à 1919 », À la recherche de l’histoire du cinéma en France (1908-1919). Lieux, sources, objets, dir. Clément Puget et Laurent Véray, Presses Universitaires de Bordeaux, 2022, p. 359-393.

- Carole Aurouet et Laurent Véray, « Le cinéma dans les revues littéraires et artistiques entre 1908 et 1919 », Actes du Colloque « Penser le cinéma et la littérature à travers la culture visuelle », dir. Ludovic Fourcade et Guillaume Soulez, Éditions Peter Lang, 2022, p. 49-67.

Ouvrages

- Dario Maria, Les Soirées de Paris, laboratoro creativo dell’avanguardia, Padova, Unipress, 2009, 248 p.

- Isabel Violante (introduction), Les Soirées de Paris, édition fac-similé de la seconde série, Éditions Édite, 2012, 615 p.

- Carole Aurouet, Le Cinéma de Guillaume Apollinaire. Des manuscrits inédits pour un nouvel éclairage, éditions de Grenelle, 2018, 87 p.

Retour aux éditorialisations

Retour aux éditorialisations