1917 est une année clé pour les poètes et le cinéma. En effet, le 26 novembre 1917, dans la salle du Vieux-Colombier du VIe arrondissement de Paris, Apollinaire appelle les poètes à se saisir du cinéma lors de sa conférence « L’Esprit nouveau ». Cette dernière est ainsi annoncée le 21 novembre 1917 dans L’Intransigeant : « M. Guillaume Apollinaire fera lundi au Vieux-Colombier une conférence sur une des tendances de l’Esprit Nouveau. Mmes Lara, Méthivier, Henriette Sauret et MM. Pierre Bertin et Herran [sic] réciteront ensuite des poètes modernes ».

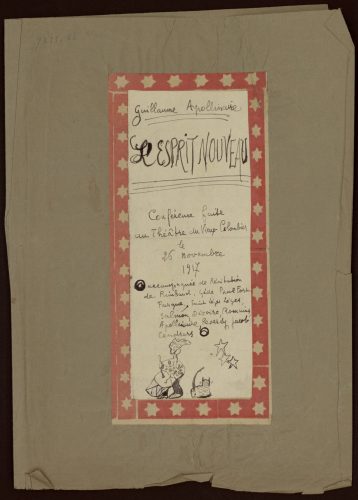

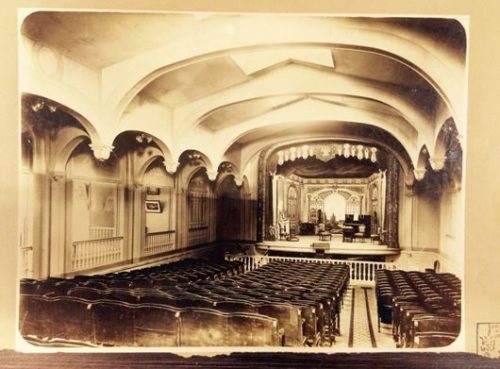

Les notes d’Apollinaire pour cette intervention sont conservées dans une couverture-pochette qu’il a enluminée, témoignant d’une part de son intérêt pour l’image et d’autre part de l’importance qu’il accordait à cette conférence (fig. 1). Ces notes constituent une source précieuse pour comprendre la manière dont le poète appréhendait le cinéma et la façon dont il a appelé les autres poètes à s’en saisir. Plus indirectement, ce document renvoie à l’histoire des salles : théâtre, cinéma, conférence, etc. La salle du 21 rue Vieux-Colombier (fig. 2) fut d’abord un théâtre, celui de l’Athénée Saint-Germain. À partir de juillet 1912, le lieu devint un cinéma Gaumont avant de redevenir un théâtre en octobre 1913 avec Jacques Copeau. C’est Jean Tedesco, le directeur de la revue Cinéa-Ciné pour tous, qui en fera un cinéma d’avant-garde en 1924. Le Vieux-Colombier deviendra alors la première salle spécialisée de la capitale, proposant des reprises de films de répertoires et des documentaires, parallèlement à la programmation de nouveaux films ; chaque samedi s’y tiendront des conférences de jeunes « cinégraphistes », tel Marcel L’Herbier, ou de personnalités littéraires comme Colette.

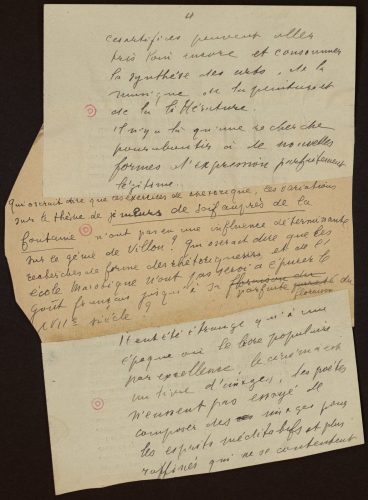

Deux des 42 feuillets de notes de cette conférence appellent explicitement les poètes à s’emparer du cinéma. Manuscrits, ils sont composés de sorte de copier/coller de l’époque, c’est-à-dire de collages manuels de bouts de papier (fig. 3). Apollinaire y explique que pour que le cinéma soit à la hauteur des espoirs suscités, il doit incontestablement être l’affaire des poètes. C’est pourquoi il les invite à s’en saisir et à créer un cinéma audacieux. Apollinaire n’est pas un chef de file qui demande à être écouté et suivi aveuglément. Il est un pyrogène qui met le feu aux poudres créatrices des poètes. Et il sera entendu, par Pierre Albert-Birot et Philippe Soupault notamment, qui seront les premiers à répondre à cette invitation.

Il eût été étrange qu’à cette époque où l’art populaire par excellence, le cinéma, est un livre d’images, les poètes n’eussent pas essayé de composer des images pour les esprits méditatifs et plus raffinés qui ne se contentent point des imaginations grossières des fabricants de films. Ceux-ci se raffineront et l’on peut prévoir le jour le phonographe et le cinéma étant devenus les seules formes d’impression en usage, les poètes auront une liberté inconnue jusqu’à présent. Qu’on ne s’étonne point si, avec les seuls moyens dont ils disposent encore, ils s’efforcent de se préparer à cet art nouveau.

Texte précieux, il renseigne sur la manière dont les poètes peuvent alors considérer le cinéma, sur l’idée de cinéma comme synthèse des arts, sur le caractère populaire de ce dernier. Ainsi, participe-t-il à la constitution de l’histoire du cinéma.

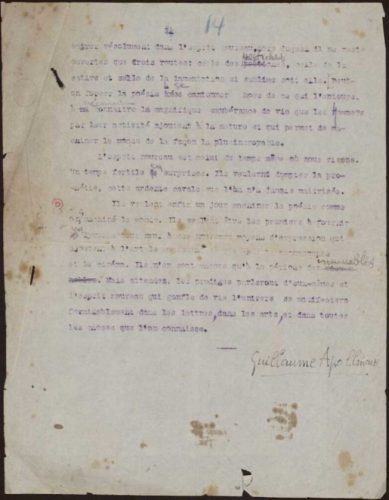

Sur une page dactylographiée qui a très probablement été utilisée pour la publication de la conférence au Mercure de France le 1er décembre 1918, sous le titre « L’Esprit nouveau et les poëtes [sic] », un manifeste que le sort a transformé en testament littéraire puisqu’Apollinaire décède le 9 novembre 1918. À la toute fin de cette dactylographie, en ajoutant les mots manquants de la phrase en tête de page, voici ce qu’on peut lire (fig. 4) :

[C’est aux poètes à décider s’ils ne veulent point] entrer résolument dans l’esprit nouveau, hors duquel il ne reste d’ouverte que trois portes : celle des pastiches, celle de la satire et celle de la lamentation, si sublime soit-elle.

Peut-on forcer la poésie à se cantonner hors de ce qui l’entoure, à méconnaître la magnifique exubérance de vie que les hommes par leur activité ajoutent à la nature et qui permet de machiner le monde de la façon la plus incroyable ?

L’esprit nouveau est celui du temps même où nous vivons. Un temps fertile en surprises. Les poêtes [sic] veulent dompter la prophétie, cette ardente cavale que l’on n’a jamais maîtrisée.

Ils veulent enfin, un jour, machiner la poésie comme on a machiné le monde. Ils veulent être les premiers à fournir un lyrisme tout neuf à ces nouveaux moyens d’expression qui ajoutent à l’art le mouvement et qui sont le phonographe et le cinéma. Ils n’en sont encore qu’à la période des incunables. Mais attendez, les prodiges parleront d’eux-mêmes et l’esprit nouveau, qui gonfle de vie l’univers, se manifestera formidablement dans les lettres, dans les arts et dans toutes les choses que l’on connaisse.

Cet exemple est l’occasion de rappeler que la mise en regard du manuscrit, du manuscrit au net et de la dactylographie, mais aussi des épreuves, parfois annotées de surcroît, renseigne précieusement sur les intentions de l’auteur.

Bibliographie

Articles

- L’Intransigeant (21 novembre 1917).

- « L’Esprit nouveau et les poètes », publication de la conférence « L’Esprit nouveau » du 26 novembre 1917, Mercure de France, n° 491, 1er décembre 1918.

Ouvrages

- Carole Aurouet, Le Cinéma de Guillaume Apollinaire. Des manuscrits inédits pour un nouvel éclairage, éditions de Grenelle, 2018, 87 p.

- Jean-Jacques Meusy, Paris-Palace ou le temps des cinémas (1894-1918), CNRS Éditions, 1995, 561 p.

Retour aux éditorialisations

Retour aux éditorialisations