Notice du film

Titre :

Erreur tragique

Métrage :

463 mètres

Année de production :

1912

Société de production :

Gaumont

Société de distribution :

Gaumont

Réalisateur :

Louis Feuillade (1873-1925)

Entre 1906 et 1925, on doit à Louis Feuillade plus de 800 films de genres variés qui font de lui l’un des réalisateurs français les plus importants du cinéma muet. Il est notamment le metteur en scène de deux serials : Fantômas (1913-1914 ; série de cinq films) et Les Vampires (1915 ; série de dix films).

Acteurs :

René Navarre (1877-1968) (René de Romiguières), Suzanne Grandais (1893-1920) (Suzanne de Romiguières), Ernest Bourbon (1886-1954) (Onésime), Marie Dorly (la gouvernante), Paul Manson (1873-1920)

État et localisation du film :

Gaumont

Référence 1912GFIC000821

Version SD restaurée

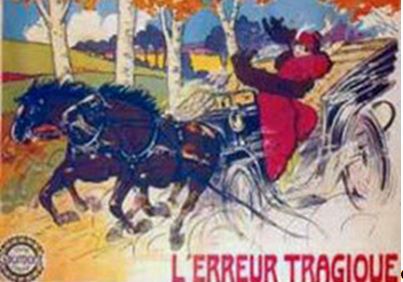

Résumé et analyse du film

Fin 1912, Louis Feuillade tourne Erreur tragique, film de 24 minutes qui est résumé de la sorte dans le catalogue Gaumont en ligne : « En leur château des Cévennes, René et Suzanne de Romiguières vivent une délicieuse lune de miel. Lorsque le jeune marquis se retrouve à Paris pour affaires, il entre désœuvré dans un cinéma entre deux rendez-vous… et reconnaît Suzanne parmi les figurants dans une actualité. Tourmenté de jalousie, de retour au château, il fouille tout à la recherche d’une preuve. C’est alors qu’il surprend sa femme qui part pour la gare, elle qui souhaitait rester au calme… Pris d’une folie meurtrière, il coince la mèche de son briquet sous la têtière du cheval qui doit l’y conduire. Sur la route, la bête devint bientôt folle et le cocher perd le contrôle de ses chevaux. Tandis que le marquis regrette déjà son acte monstrueux, il reçoit la visite du frère de Suzanne qui a pris un train plus tôt et comprend sa méprise ! Trop tard, la voiture brisée gît au bord d’un gouffre. Mais Suzanne vivra et le sourire de sa femme à son frère cicatrisera peu à peu la plaie que le marquis porte au cœur. »

Au moment où il réalise Erreur tragique, Louis Feuillade a déjà une belle expérience cinématographique à son actif, même s’il n’a pas encore rencontré le succès qu’il aura à partir de l’année suivante avec Fantômas. Issu d’une famille de courtiers en vin du Languedoc, Feuillade a eu très tôt un goût appuyé pour les lettres de sorte qu’il a pris la plume pour écrire des pièces, des drames, des vaudevilles, des poèmes, des articles satiriques, etc. Doté d’une imagination débordante, l’homme est de surcroît très actif. En 1905, il présente quelques scénarios à Gaumont puis rencontre la première femme réalisatrice Alice Guy (1873-1968), dont il sera le scénariste. En 1906, il tourne ses premiers films avec elle avant de devenir le responsable des choix artistiques de la firme à la marguerite. En 1912, avec sa série Bébé (René Dary, âgé de cinq ans), il devient l’un des inventeurs du feuilleton cinématographique. En 1913, il renouvelle l’expérience avec Bout de Zan (René Poyen, âgé de quatre ans). Entre les deux, il tourne Erreur tragique.

Pour interpréter les rôles masculin et féminin principaux, Feuillade fait appel à deux vedettes de la firme Gaumont. Afin d’incarner René de Romiguières, il choisit René Navarre, qu’il sollicitera à nouveau l’année suivante pour jouer Fantômas, dans l’adaptation du roman éponyme de Marcel Allain et Pierre Souvestre. Celui-ci a débuté comme acteur au théâtre de l’Atelier avant de commencer à travailler pour Gaumont à partir de 1909. En 1912, il a déjà tourné une cinquantaine de films, dont une quarantaine sous la direction de Feuillade, du Destin des mères en 1911 à L’Oubliette en 1912 en passant par une dizaine d’épisodes de la série Bébé. Les deux hommes se connaissent bien et ont alors l’habitude de collaborer. Pour le personnage principal féminin, en l’occurrence Suzanne de Romiguières, Feuillade fait appel à Suzanne Grandais. Danseuse, elle a quant à elle débuté une carrière théâtrale au théâtre de Cluny avant de commencer à tourner pour le cinéma, au service des firmes Éclair et Lux. Repérée par le réalisateur Léonce Perret (1880-1935), elle devient rapidement l’une des actrices vedettes de Gaumont et joue dans quasiment cinquante films entre 1911 et 1913. Ainsi, avec Erreur tragique elle retrouve Feuillade, sous la direction duquel elle a déjà tourné une quinzaine de films. Suzanne Grandais disparaîtra prématurément à l’âge de 27 ans dans un accident qui – ironie du sort – rappellera aux spectateurs celui qu’elle vécut de manière fictionnelle dans Erreur tragique : non loin de Jouy-le-Châtel, dans le canton de Nangis, l’automobile dans laquelle elle se trouve fait une brusque embardée après l’explosion d’un des pneus ; elle a la tête broyée et décède sur le coup, comme l’opérateur qui était à ses côtés, M. Ruette ; le chauffeur s’en sort indemne.

Dense et rondement mené, Erreur tragique est un film sur l’amour et la jalousie mais il est également un film sur le cinéma. Contrairement aux Mystères des roches de Kador réalisé la même année par Léonce Perret, également avec Suzanne Grandais, qui montrait que ce jeune moyen d’expression pouvait être au service de la psychanalyse et que ses images avaient une puissance cathartique, Erreur tragique nous donne à voir la force négative et venimeuse que ces dernières possèdent quand elles trompent. Ainsi, suite au visionnage d’un épisode d’une série comique visiblement inoffensive comme Onésime (56 films entre 1912-1914 ; réalisation de Jean Durand), un couple se défait et un être humain manque de perdre la vie. En effet, contrairement au résumé en ligne de Gaumont, Suzanne n’apparaît pas au bras d’un homme dans une vue d’actualités mais dans un épisode de la série Onésime titré Onésime vagabond. Ce qui est particulièrement intéressant dans Erreur tragique, c’est la mise en abîme du cinéma dans le cinéma proposée. En effet, le film nous montre la façade d’une salle de cinéma, l’intérieur de celle-ci avec la présence sous l’écran d’un petit orchestre, le déroulement d’une séance avec une ouvreuse qui vend les programmes et le noir qui est fait pour la projection, l’achat de la pellicule d’un film… Même reconstituées en studios, ces séquences ont une valeur testimoniale forte pour l’histoire de ce qui deviendra le 7e art.

Avec Erreur tragique, les talents de metteur en scène de Louis Feuillade se concentrent et se révèlent de façon criante. Il construit fort habilement son film sur une intrigue où la tension va crescendo jusqu’au climax que constitue l’accident de Suzanne. Aux plans des scènes en intérieur dans le château – composés avec minutie tant au niveau du cadre que de la lumière – succède une caméra en plein air étonnamment mobile, en parfaite adéquation avec l’emballement des chevaux, la perte de contrôle du cocher et l’effroi de Suzanne voyant venir l’issue tragique. Le jeu des deux acteurs sonne toujours juste. René Navarre notamment est très convaincant dans ce personnage d’homme torturé corrélativement par la jalousie, la folie meurtrière, la culpabilité et l’angoisse de pouvoir être le commanditaire de la mort de celle qu’il aime.

Réception du film

Le Petit Journal (24 janvier 1913 ; Musard) :

« Parmi les films vedettes (au Gaumont-Palace) citons le grand artistique Gaumont : Erreur tragique, drame intense de la vie contemporaine, où l’amour et la jalousie se heurtent dans l’image d’un homme et risquent de provoquer les pires catastrophes. »

L’Action (26 janvier 1913 ; André Hugon) :

« Erreur tragique est une pièce dont l’intensité dramatique adroitement menée nous fait souvent frémir. Elle nous dépeint avec force le terrible conflit de l’amour et de la vengeance jalouse. Et la jalousie qui a poussé René de Romiguières au crime est le produit d’une erreur. Au cinéma, il a vu sa femme passer au bras d’un homme. Et le drame suit brutal et horrible dans la fatalité. Une lettre reçue par sa femme est ainsi conçue : “Ma Suzon chérie, J’ai terriblement expié le passé, je t’en supplie, ne repousse pas l’exilé. J’arriverai en gare de Bédarieux, à 4h.1/2. Tu sais combien je t’aime, ne refuse pas de venir m’embrasser. Ton Roger”. hâtera le dénouement. Fou de douleur, aveuglé par la jalousie, René de Romiguières échafaude sa vengeance. Et tandis que Suzanne s’habille pour aller au devant de celui qui l’attend, René glisse sous la têtière du cheval un bout de mèche qu’il a arrachée à un briquet qu’il enflamme… La mèche d’amadou a fait son œuvre, affolé le cheval a bondi sur la route… Et tandis que le drame se joue là-bas, atroce, René de Romiguières apprend la vérité, celui qui a écrit à sa femme, celui que le film révélateur lui désigne comme son amant, c’est son frère, qui, après une grosse faute d’honneur avait dû s’expatrier… Fou, au triple galop de son cheval, René s’élance au secours de celle qu’il soupçonnerait injustement… mais il arrive trop tard… le plan machiavélique a réussi !… Mais Dieu devait un miracle, Suzanne vivra, ignorante du soupçon de son époux… mais l’amour est plus fort que la mort et si Suzanne apprenait un jour que René l’a soupçonnée, et qu’il attenta à sa vie, Suzanne pardonnerait… elle aime ! ».

Le Petit Troyen (11 mai 1913) :

« Mlle Suzanne Grandais, l’artiste aimée du public, se taille un joli succès dans l’Erreur tragique, l’un des plus beaux drames de la série Gaumont ».

Diffusion et circulation

- Paris – Gaumont Palace – Hippodrome : 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 janvier 1913

Bibliographie

Article

L’Action (26 janvier 1913 ; André Hugon).

Conférence

Carole Aurouet, La mise en abîme du cinéma en France de 1908 à 1919, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, 21 juin 2019, 1h00 : https://www.youtube.com/watch?v=PRZvlWOHNxc.

Ouvrage

Alain Carou et Jacques Champreux (dir.), « Louis Feuillade », 1895, numéro hors série, Association française de recherche sur l’histoire du cinéma (AFRHC), octobre 2000.

Retour aux éditorialisations

Retour aux éditorialisations